マキャベリズムとは?マキャベリが『君主論』で著した思想~『読書大全』をひらく①

目次

【関連コラム】

≫おすすめの一冊『読書大全 世界のビジネスリーダーが読んでいる経済・哲学・歴史・科学200冊』

≫『読書大全』について

≫時代を超えて生き残る 「本当に価値ある100年企業」とは

≫『コロナショック・サバイバル 日本経済復興計画』~心ある日本の経営者たちへ、事業再生のプロからの提言

「マキャベリズム」という言葉は、現在は「目的のためには手段を選ばない」という意味で使われることがあります。しかし本来は、人間の本質を直視し、倫理的な問題を提起する言葉でした。ビジネスパーソンの必読書、マキャヴェリの『君主論』を紐解きます。

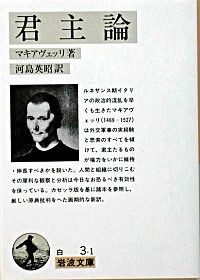

ビジネスパーソンの必読書、『君主論』(1532年刊)

『君主論』の名前を聞いたことがない方は恐らくいないと思いますが、これはイタリア・ルネサンス期の政治思想家・外交官で、「近代政治学の祖」と呼ばれるニッコロ・マキャベリ(1469-1527年)が著した政治思想書です。

ニッコロ・マキャヴェリ(著)

河島 英昭(翻訳)

岩波文庫

「マキャベリズム」の本来の意味とは

本書から生まれた「マキャベリズム」という言葉は、「いかなる権謀術数であっても、政治目的のためなら許される」ということを意味します。今では単に、「目的のためには手段を選ばない」という意味で使われる場合もありますが、本来は人間の本質を直視した、重要な倫理的問題を提起している言葉でした。

マキャベリが『君主論』を執筆した背景

マキャベリは、1498年、フィレンツェ共和国の第2書記局(軍事・外交担当)の長に就任し、若き外交官として、当時の同盟国フランスをはじめ、神聖ローマ帝国などさまざまな大国との交渉を行いました。その中で、軍人であり政治家でもあったヴァレンティーノ公(ヴァランス公爵)チェーザレ・ボルジア(1475-1507年)との交渉の最前線に立たされたことが、本書執筆のきっかけとなりました。

本書は、歴史上のさまざまな君主を分析し、君主とはどうあるべきものか、権力を獲得して保持し続けるにはどのような力量が必要かなどを論じています。また、本書には、恩恵や賞罰の与え方、さまざまな人間集団をまとめる術、部下への接し方、他人との距離の取り方など、人間関係についても具体的に多くのことが記されています。

元来は共和主義者だったマキャベリですが、国の混乱した現実に直面することで、ボルジアのような、強力な君主によるイタリア統一が必要だと考えるに至りました。君主が善良で慈悲深い人間であることは称賛すべきだとしつつも、現実を見ればそうした君主は必ず没落するとして、愛される君主より恐れられる君主のほうが安全だと言います。

人間は利己的で偽善的であり、たとえ従順に見えても利がなくなれば反逆します。しかし、君主を恐れていれば反逆しないからです。政治の決断には非情であってもぶれない姿勢が重要だと考えていたマキャベリは、その冷酷さで誰からも恐れられたボルジアこそ、理想的な君主像だとしたのです。

ボルジアは聖職者になるために育てられ、枢機卿にまで上り詰めましたが、23歳の時に還俗しヴァランス公爵となりました。1499年にロマーニャ地方(イタリア共和国北東部に位置する現在のエミリア=ロマーニャ州の東側のアドリア海に面した部分)統一に向けて進撃を開始し、イモラ、フォルリ、チェゼーナ、ペーザロ、リミニ、ファノ、ファエンツァ、ボローニャ、ウルビーノ、カメリーノを支配下に置き、ロマーニャ公爵となりました。ボルジアは、レオナルド・ダ・ヴィンチを土木建築技師として迎えて所領地の整備を進めるなど、イタリア統一を視野に入れていましたが、その夢を果たすことなく31歳で戦死しました。

マキャベリは、ボルジアをはじめとした諸国との交渉を重ねる中で、政治の問題は誠意だけでは解決しないことを学び、クーデターで政府を追放されていた時に本書を書き上げ、メディチ家に献上しました。

『君主論』をビジネスに活かす

『君主論』を題材にした、経営共創基盤グループ会長の冨山和彦氏と私との対談『「すごくいい人」が会社を潰してしまうシンプルな理由』(日経ビジネスオンライン)の中で、冨山氏は「経営をしていると、一部の人を不利にするような決断が必要な時があります。しかし、善良な人は目の前の悲劇に対する耐性が低いので、その決断ができないわけです。悲劇、軋轢(あつれき)などのルサンチマン的なものを回避したいがために、問題を先送りしてしまう。すると、最後に大きなカタストロフィーがやってきます」と語っています。

つまり、「冷徹で「何なんだこの野郎」ってやつが、結果的には企業の繁栄をもたらして、関わる人の人生を豊かにすることがあります。つまり、実際の人間の営為というものは、人間性と結果の間に、ストレートな因果関係はない」ということです。

勿論、『君主論』は、単純に「強いやつが勝てば良いのだ」と言っている訳ではなく、「現実をよく観察せよ」ということを言っているので、その点は気をつけて読む必要があります。「マキャベリズム」の意味を取り違えてしまうと、冷酷な人事によって組織を動かすだけの「恐怖政治」になってしまいます。

実際、理想主義的な思想の強いルネサンス期に、政治は宗教や道徳から切り離して考えるべきだという現実論を説いた本書は、その後、長い間、道義や倫理を無視した冷酷な権力論を説いたものと受け取られてきました。

ところが18世紀になると、ルソーが『社会契約論』の中で、「王公に教えをたれるとみせかけて人民に偉大な教訓を与えた君主論は共和主義者の教科書」であるとして再評価します。さらに、モンテスキューやヘーゲルも本書を支持し、以降、マキャベリは「近代政治学の祖」とみなされるようになりました。

人間の理想と現実を冷静に見極めようとしたマキャベリの『君主論』は、ビジネスの世界に生きる方々に、是非一度は読んでいただきたい一冊です。

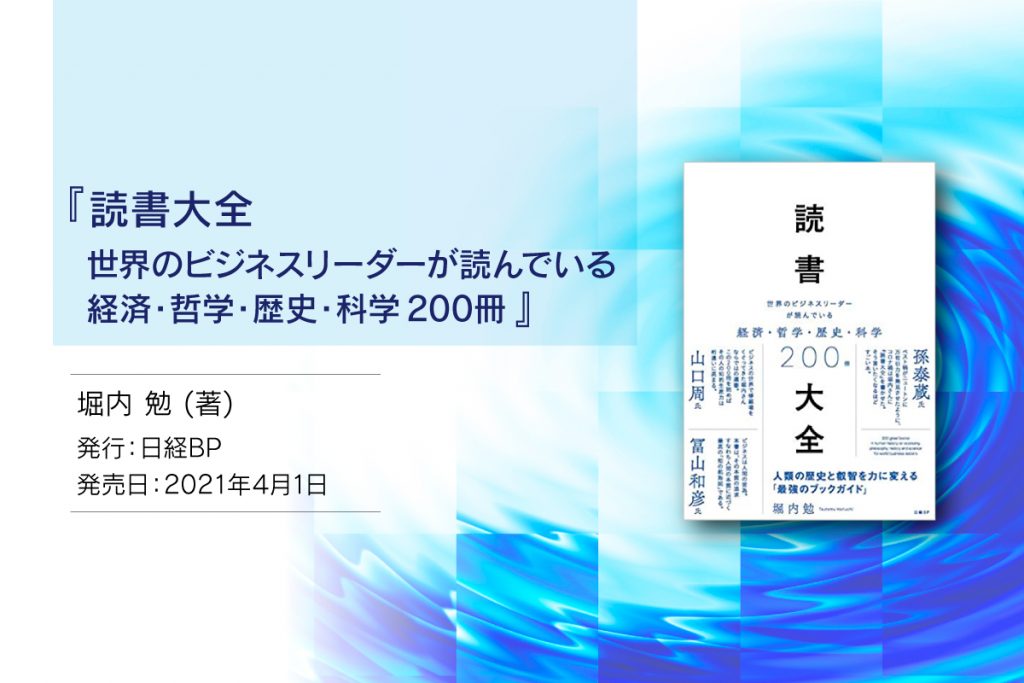

2021年4月に、『読書大全』という本を出版しました。人類の歴史に残る名著300冊をピックアップして、その内の200冊について書評を書いたものです。この300冊を、「第1章 資本主義/経済/経営」「第2章 宗教/哲学/思想」「第3章 国家/政治/社会」「第4章 歴史/文明/人類」「第5章 自然/科学」「第6章 人生/教育/芸術」「第7章 日本論」の7つに分けています。

この連載では『読書大全』の中から、企業の持続可能性に関わるものをピックアップして解説していきます。

著者

堀内 勉

一般社団法人100年企業戦略研究所 所長

多摩大学大学院経営情報学研究科教授、多摩大学社会的投資研究所所長。

東京大学法学部卒業、ハーバード大学法律大学院修士課程修了、Institute for Strategic Leadership(ISL)修了、東京大学 Executive Management Program(EMP)修了。日本興業銀行、ゴールドマンサックス証券、森ビル・インベストメントマネジメント社長、森ビル取締役専務執行役員CFO、アクアイグニス取締役会長などを歴任。

現在、アジアソサエティ・ジャパンセンター理事・アート委員会共同委員長、川村文化芸術振興財団理事、田村学園理事・評議員、麻布学園評議員、社会変革推進財団評議員、READYFOR財団評議員、立命館大学稲盛経営哲学研究センター「人の資本主義」研究プロジェクト・ステアリングコミッティー委員、上智大学「知のエグゼクティブサロン」プログラムコーディネーター、日本CFO協会主任研究委員 他。

主たる研究テーマはソーシャルファイナンス、企業のサステナビリティ、資本主義。趣味は料理、ワイン、アート鑑賞、工芸品収集と読書。読書のジャンルは経済から哲学・思想、歴史、科学、芸術、料理まで多岐にわたり、プロの書評家でもある。著書に、『コーポレートファイナンス実践講座』(中央経済社)、『ファイナンスの哲学』(ダイヤモンド社)、『資本主義はどこに向かうのか』(日本評論社)、『読書大全 世界のビジネスリーダーが読んでいる経済・哲学・歴史・科学200冊』(日経BP)

▶コラム記事はこちら