これまでのやり方に固執しない勇気が、永続企業につながる

~スモールステップで小さな挑戦を続ける老舗和菓子店~

目次

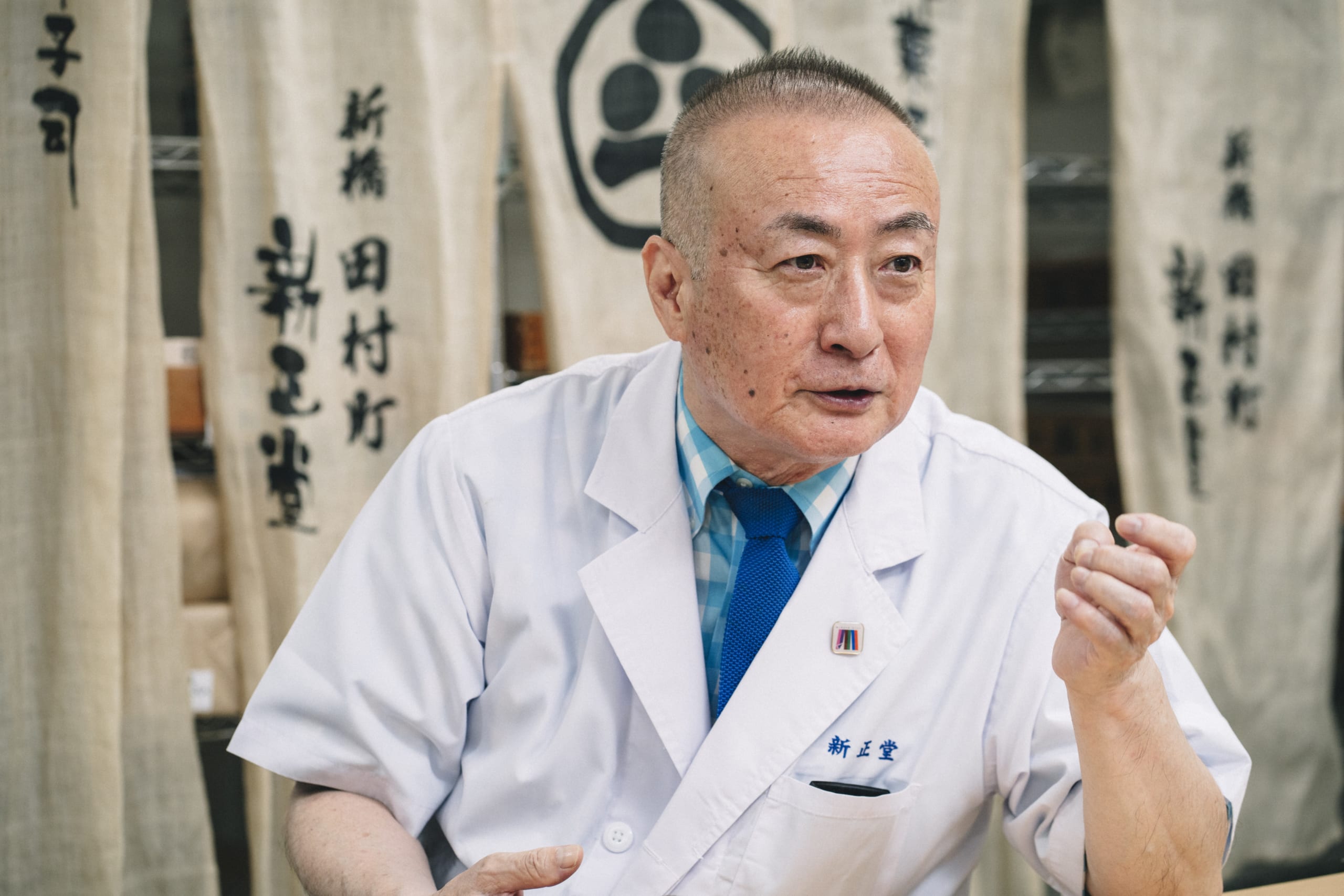

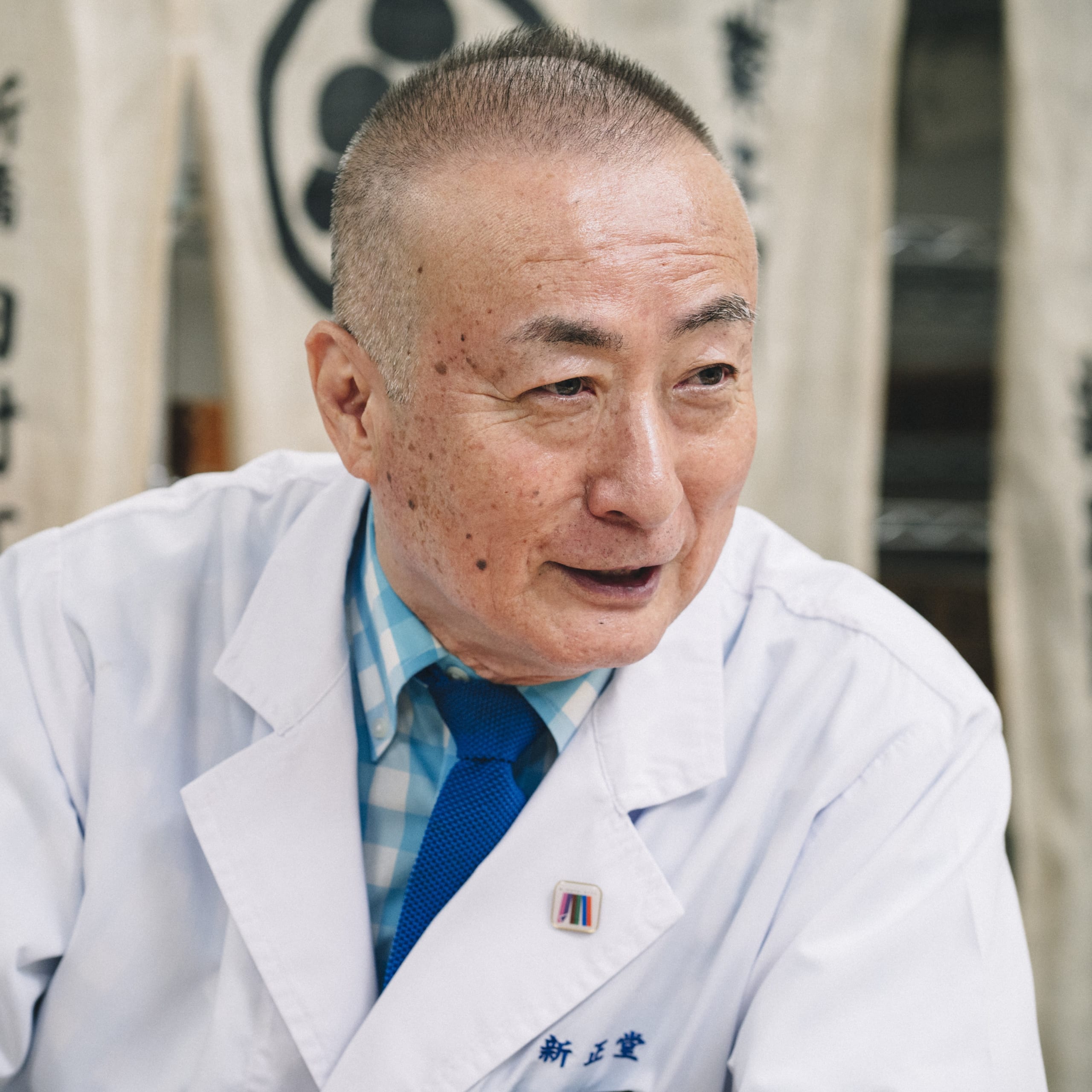

看板商品「切腹最中」で知られる新正堂は2022年で創業110周年を迎えました。意表を突くネーミングと形状でロングセラーを続けている「切腹最中」はいかにして生まれ、新正堂はどのように進化してきたのでしょうか。意欲的に商品を開発し、効率アップに努め、商売を拡大してきた三代目社長の渡辺仁久氏にお聞きしました。

常識破りの和菓子を開発

創業100年以上の歴史を誇る和菓子店は珍しくはありません。しかし、革命的ともいえる和菓子を開発したチャレンジングな店となると限られます。1912年に創業した東京・港区の新正堂はその一つ。人気商品「切腹最中」で知られる老舗です。

最中の生地からはみ出すほどたっぷりと詰められた餡、「腹黒い」と思われてはいけないように餡の中に忍ばせて型崩れを防いでいる白い求肥。最中に巻かれているはちまき風の和紙。ネーミングもユニークなら製法も仕上がりも常識破りです。一度見て聞いて食べたら忘れられなくなるこの「切腹最中」は1994年に誕生しました。新正堂二代目の長女の婿養子として後を継いだ三代目社長、渡辺仁久氏の「日持ちのする和菓子を売り出したい」という思いがきっかけです。

「店のある田村町(旧町名)は、浅野内匠頭が切腹した田村右京太夫屋敷に由来しています。忠臣蔵ゆかりの地にちなんだ和菓子をつくろうと考えて『切腹最中』という名前が頭に浮かびました。名前が名前ですからね。母からは猛反対されて(笑)、なかなか発売には至りませんでした」

縁起を大事にする和菓子の世界において、「切腹」を模した外見と名称は衝撃的です。縁起が悪い、嫌がられる。周囲がそう反対したのも当然でしょう。しかし渡辺社長は諦めず、2年もの年月をかけて説得を重ね、発売にこぎ着けました。

もっとも発売当初の売れ行きはぼちぼち。最初から大ヒットしたわけではありませんが、「忠臣蔵の地元の手土産」として近隣のビジネスマンからの利用が徐々に増えていきます。また証券会社の集まりで、ある証券会社の支店長が「株価が下がったことをお客様にお詫びに行くときに『切腹最中』を持参して『私たちの気持ちです』と言って渡したら、苦笑されてその場が一気に和みました」と発言。この言葉が日経新聞の紙面に取り上げられ、「切腹最中」はお詫びの品として一気に人気商品に押し上げられました。やがて全日空からも「羽田空港で展開しているショップで扱いたい」というオファーがあり、「切腹最中」は瞬く間に空港の人気菓子に躍り出ました。ピーク時の売上記録は1日当たり1万1,072個。今や東京を代表する土産菓子の一つです。

既成のやり方にはとらわれず品質や製法を追求

しかし、「切腹最中」がブレイクした理由は商品名や外見だけにあるのではありません。商品を構成している餡と最中皮への評価の高さ。和菓子の生命線ともいえる要素への渡辺氏のこだわりがファンを増やし、多くのリピーターを生み出しています。

時代に応じて渡辺氏は製法や材料を何度も見直していますが、11年前に餡の製法を大胆に変更しました。

「餡は一般的に小豆を水に戻してつくりますが、ある講習会で小豆を熱湯で煮る『直火炊き』という方法を知りました。びっくりしましたね。でも、豆の風味が豊かでコクのある甘みになるんですよ。これはやってみたいとすぐに自分なりに取り入れてみました。お客様には製法を変えたとは知らせていませんでしたが、『美味しい』と言ってくださる方が増えて売上は倍に増えました。生産者さんたちの努力で小豆の質はずいぶんとよくなっています。アクも以前より少ない。材料が進化しているんだから和菓子屋も変わらないといけません」

「直火炊き」の製法や配合について渡辺氏は惜しげもなく公開し、同業者を前に講演も行ったことがあると言います。「全部披露しちゃって失敗したかな」と言いながらも、渡辺氏は「求められればいつでも教えるよ」とオープンな姿勢を崩しません。みずからのやり方や商品、何より商いそのものに信念を持ち、和菓子業界全体の隆盛に貢献したいと考えているからでしょう。

切腹最中の皮についても渡辺氏は妥協をしません。「皮が口の中でひっつくのが嫌」。これは最中を苦手とする客からの代表的な声ですが、みずからもそう感じていた渡辺社長は上顎にひっつきにくい乾燥した皮を追求しました。

「まず上質な餅米に変更し、水分を減らしました。水を増やせば最中が100個できるところを、水分を少なくして80個にしたんです。これがね、パリッとして香ばしくなるんですよ。餡との相性も最高です。ほかの和菓子に関しても、その特性に合わせて一番おいしい製法や配合を研究しています」

既存の常識や前例にとらわれず、斬新な発想やアイデアを形にしていく渡辺氏。その積極果敢な姿勢は生産体制にも見て取れます。1日に800個を手づくりしていた2006年。渡辺氏はレオン自動包あん機を導入しました。現在は自動製餡機も入れて、最中皮の生産から餡で求肥を包み最中皮に詰めて搬出するプロセスまですべて自動化されています。

「自動化で、1時間当たり2,400個まで生産できるようになりました。もちろんコストはかかりましたよ。自動製餡機は安い買い物ではありませんでした。でも、機械は減価償却できるじゃないですか。和菓子屋は『暑い、きつい、朝早い』で労働環境はよくありませんから、自動化して少しでも楽にしないとね」

手づくりに固執し、低い生産性に甘んじるのではなく、品質や製法を重視した上でできるところは自動化して生産性を上げ、需要に応えて市場を広げていく。渡辺氏は理にかなった商いを展開しています。

事業承継とは、先代とは異なる道を切り拓くこと

ご多分に漏れず、コロナ禍で新正堂も大きな打撃を受けました。しかし、数字は徐々に回復しつつあります。

「一時は百貨店などへの納品がゼロになっちゃいましたから大変でしたが、羽田空港の売上は少しずつ戻ってきました。地方の百貨店からの注文も増えています。旅行しなくても東京の味を楽しめると評判のようです」

そう笑う渡辺氏は現在70歳。2022年11月には社長の座を息子さんに譲り、会長に退きます。事業承継にあたって渡辺氏は四代目に次のように語りかけたといいます。

「おまえの新正堂にしろと言いました。100人中30人でもうまいと言ってくれる人がいればそれでいい。息子がうまいと思うものをつくってほしいと思っています。『切腹最中』をやめたって構いません。自分と同じことをやらせようとするのは無理ですよ。それに、一つの商品の寿命は40年から50年ぐらい。『切腹最中』が生まれて約30年ですからね。寿命が尽きるまでに息子なりに何か次の看板商品をつくってほしいと思います」

自分がたどってきた道をただそのまま続けるのではなく、新たな道を切り拓いてほしい。それこそが事業承継だ。そう考える渡辺氏に「挑戦」について尋ねました。新しい事業や商品、サービスに着手してみたいがなかなか踏み切れない。これまでと異なるやり方を採用したいが勇気が出ない。こうした問いに対する渡辺氏の答えは明確です。

「まず一部分からやってみてはどうでしょう。たとえば、私が公開した餡の炊き方はあまりにも従来の方法とは違うので採用できないというお店が多いのですが、秋田のある和菓子店はまず『どらやき』に取り入れて売上を伸ばし、他の商品にも応用しています。小さなところから始めれば抵抗も少ないですよ。ダメだったら元に戻せばいいじゃないですか。私もずいぶん失敗しました。失敗作ときたら120個ぐらいはありますから(笑)」

まずはスモールステップから。小さな挑戦をいくつも重ね、その中から有望な芽を育てて自分なりの花を咲かせていく。事業承継の理想的な姿を新正堂は体現しています。

お話を聞いた方

渡辺 仁久 氏(わたなべ よしひさ)

株式会社新正堂 代表取締役

愛知県立滝高等学校卒業後、桑沢デザイン研究所ドレス科で3年間学び、卒業。その後、実家の日めくりカレンダー屋であるカトーカ株式会社に入社し、実務経験を3年積む。その後、結婚してから10年目に養子縁組をして、苗字を加藤から渡辺に変更。夜間の製菓学校に3年通い、奥様実家の和菓子屋を継ぐ。1977年、株式会社新正堂入社。

[編集] 一般社団法人100年企業戦略研究所

[企画・制作協力]東洋経済新報社ブランドスタジオ