会社設立100年、姫路・日東社の挑戦と継承

~マッチ最盛期から半世紀、消えぬ灯火~

目次

明治初期に国内生産が始まり、重要な輸出品目でもあったマッチ。昭和初期には、デパートや喫茶店の広告を載せる媒体としても利用されましたが、その後はライターなどの普及により、1973年をピークに需要は減少。現在、国内で一貫生産するメーカーは2社のみです。その一つが、かつて「マッチの街」と呼ばれた兵庫県姫路市に本社を置く株式会社日東社です。2023年に創業100周年を迎えた同社は、事業多角化と新価値創造に挑みながら、祖業のマッチ事業を守り続けています。

老舗マッチメーカー後継者の決意

1900年、創業者・大西廣松氏は姫路でマッチ箱の下請けから事業を開始し、1923年、近隣企業と共にマッチ一貫生産を目指して日東社燐寸製造所(現・日東社)を設立しました。「幼い頃から祖父(3代目)に家業を継ぐよう言われていた」と語る専務取締役の大西潤氏が社長に就任すれば、5代目となります。祖父や、現社長で4代目の父・大西雅之氏が地元兵庫県にある大学卒業後すぐ家業入りしたのに対し、「一度外の世界でもまれ、そこで得た知見を家業に生かしたい」と考えた大西氏は、関東の大学へ進学。卒業後は4年余り、組織人事領域のコンサルティング会社で経験を積みました。

その後、2018年6月、日東社設立95周年記念のハワイ旅行で「1年後に入社します」と宣言し、翌年7月に入社しました。しかし、そこで直面したのは、老舗や中小企業に多く見られる、トップダウンで決定がなされる組織の現実でした。

「迅速に決断できるからこそ、事業を多角化し会社を成長させてこられたという側面はあります。しかし、これからの時代は、従業員一人ひとりが主体的に考え、行動できる環境をつくっていく必要があると強く感じました」

そんな矢先に、コロナ禍が直撃します。1980年代にスタートした同社の多角事業の一つである、ポケットティッシュやおしぼりを扱う紙事業は壊滅的な打撃を受け、原材料費の高騰も重なり赤字に。3代目が築いた紙事業を、4代目は苦渋の選択で2023年に譲渡しましたが、マッチ事業だけは守り抜きました。

その後、大西氏は前職の経験を生かし、経営理念を策定しました。「歓びあるモノヅクリを通じて関わるすべての人を明るく照らし続ける」というミッションを掲げ、経営や日々の行動指針に落とし込みました。また、従業員とその家族を大切にする企業風土づくりと制度の整備にも意欲的です。残業は月平均約3時間、有給消化率9割超を実現し、女性活躍推進で姫路市から表彰も受けました。

100億円企業グループへ成長 マッチから広がる多角経営

日東社の現在の主力はマッチ事業ですが、その経営基盤は多角化を経て、より広範な事業グループへと発展しています。日東社を中核に、全国展開するテニススクール運営会社「ノアインドアステージ」、さらにフットサル施設や学習塾、フィットネス事業などの各事業会社を加えた持株会社「ノアグループホールディングス株式会社」を2022年に設立し、本格稼働。グループ全体の年商は約100億円に迫ります。

売上規模で見れば、日東社単体の2025年3月期売上高は4億5,000万円(不動産収益除く)。これに対して、ノアインドアステージは約68億円を計上。もともと、工場の余った敷地を利活用することから始まった事業ですが、現在は日本最大級のインドアテニススクールとしての地位を確立しています。マッチ製造という祖業を守りつつも、グループとしてはサービス産業へと裾野を広げ、安定的な収益基盤を築いた形です。

現在、ノアグループホールディングスの社長は4代目の父が務めており、日東社の運営は大西潤氏に委ねられています。ホールディングス体制に移行したことで、各事業会社がそれぞれの強みを発揮しながら連携を深めており、大西氏は「日東社での実績をもって、いずれグループ全体の発展にも寄与していきたい」と語ります。

マッチのイメージを刷新した新商品「ブルーラベル」

国内マッチの需要は大幅に縮小しましたが、「ニッチ市場での残存者利益は強み」と大西氏。100年超の歴史で培った技術や商標を武器に、事業の未来を描きます。

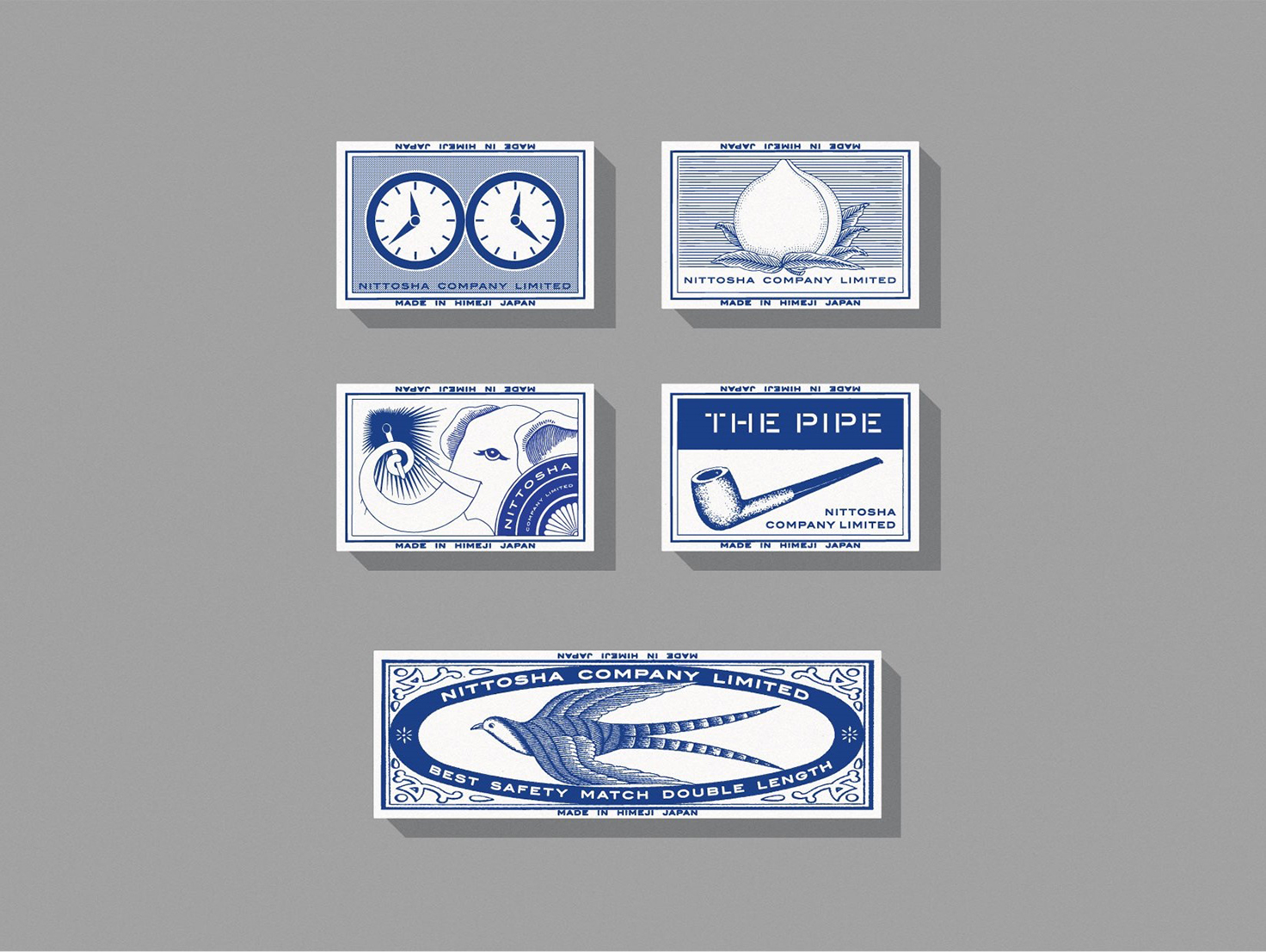

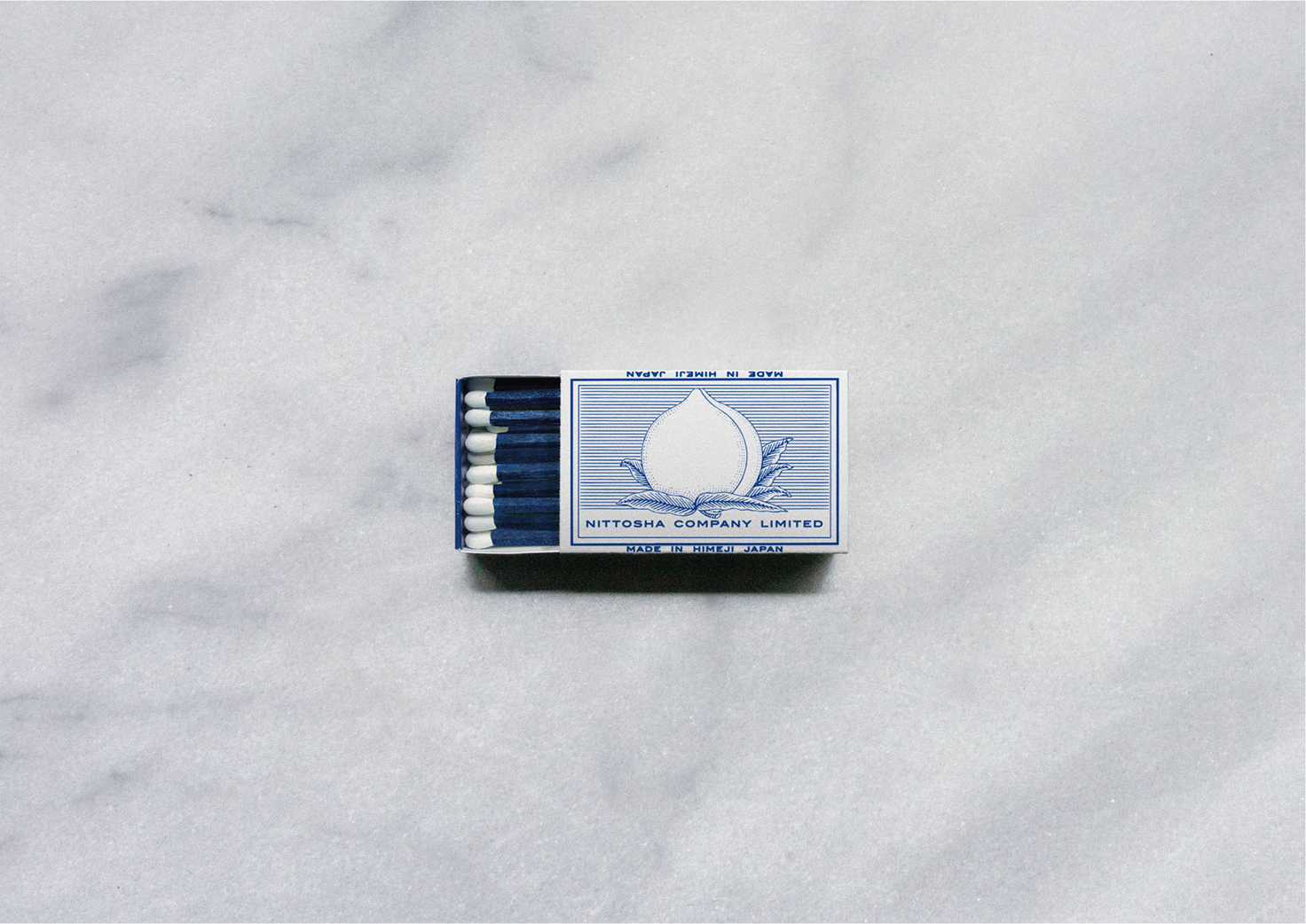

2025年6月の合同展示会で発表されたブランドマッチ「ブルーラベル」は、兵庫県が主催の新規事業開発プログラムをきっかけに生まれた商品です。ロングライフデザインを掲げる「D&DEPARTMENT」のアドバイスのもと、象、桃、燕といった日東社ブランドマッチの商標柄を生かしつつ、ブルーとホワイトで洗練されたデザインを考案。マッチ頭の色や軸木の染色には、老舗だからこそできる高度な技術が反映されています。

「ブルーラベル」は、SNSで若い世代を中心に話題となり、1万リポストを記録するほどの反響を呼びました。

「従来のマッチの主な使用シーンといえば、喫煙時や仏壇でしたから、マッチを『可愛い』と形容する声が寄せられたのは新鮮でした。お香やキャンドルと並べて販売したいという要望のほか、インテリアショップなどおしゃれな小売店や海外からも引き合いがあり、裾野が広がりました」

従来の仲介業者を挟む取引は大ロットが前提でしたが、小売店との直接取引を開拓したことで、「ブルーラベル」のようにユニークな商品を提案しやすくなったといいます。

「『ブルーラベル』は小売店などから直接問い合わせがくるようになりました。1店当たりの販売ボリュームは小さくても、中間コストがかからないため、利益率の高い取引が可能になったのです」

今後は直接販売を見据えて、ECサイト構築に向けた準備も進めています。

「まちづくり」×「マッチづくり」で姫路に賑わいを

「マッチは姫路の地場産業ですが、姫路でマッチを一貫生産している会社は私たちだけになってしまいました」と大西氏。だからこそ、地元への貢献を強く意識しているといいます。

「マッチ工場の見学や、将来的にはカフェや宿泊施設など、姫路市内で立ち寄れる場所を市や他企業と協力しながら充実させたい。ダジャレのようですが、『まちづくり』と『マッチづくり』で姫路に賑わいを創出できればと思っています」

日東社の先代たちは、地場産業を担う者の矜持を胸に業界のために奔走し、信頼を得てきました。大西氏もまた、その信頼に応えるとともに、新たな形で社会に貢献しようとしています。

不易流行、そして次の100年へ

地場産業の黎明期に会社を興した1代目、紙製のマッチ箱を開発し「オーダーマッチ(広告マッチ)」で業界を牽引した2代目、経営の多角化に乗り出すことで祖業を守った3代目、インドアテニススクールを成功させホールディングス体制を築き上げた4代目。創業から125年以上の時の中で、日東社は幾多の変革を遂げてきました。先代たちの決意とチャレンジ精神は、今も脈々と受け継がれています。

「松尾芭蕉の『不易流行』という言葉が好きです。変わらないものと、時代に合わせて変化するもののどちらも大切にしたい。当社の祖業であり、姫路の地場産業でもあるマッチ事業を未来につなぐためにも、変化と挑戦を恐れず、新たな価値を創造し続けます」

大西氏の言葉には、過去への敬意と未来への強い意志が込められています。

「マッチ業界は50年単位で大きな変革があると感じています」と大西氏。1923年の会社設立から50年後の1973年に国内生産量がピークを迎え、さらに50年後の2023年に生産量100分の1という大きな転換期を経験しました。

そして2025年11月、日本でマッチ生産が始まってから150周年を迎える年に「ブルーラベル」が登場します。「さらに50年後に振り返ったとき、『ブルーラベル』が新章を象徴する存在になっているといいですね」と語る次代のリーダーの挑戦は、静かに、しかし確かな炎を灯し続けています。

お話を聞いた方

大西 潤 氏(おおにし じゅん)

株式会社日東社 専務取締役

1992年に兵庫県姫路市に生まれる。2015年に慶應義塾大学卒業後、新卒でリンクアンドモチベーションへ入社し、組織人事コンサルティングに従事。2019年7月に家業である株式会社日東社、ノアインドアステージ株式会社に入社。 2022年1月に株式会社日東社専務取締役に就任。

[編集]一般社団法人100年企業戦略研究所

[企画・制作協力]東洋経済新報社ブランドスタジオ