理想のリーダー像とは?リーダーに必要な要素やスキル・行動を紹介

目次

記事公開日:2020/02/04 最終更新日:2023/11/07

リーダーの役割は、リーダーシップを発揮して組織を指揮し、チームの目標を達成することです。成果をあげるチームをつくることともいえます。リーダーに必要な15の要素をスキルと行動に分解して解説し、理想のリーダーになるためのコツを紹介します。

リーダーに必要な知識:「組織」とはなにか

まず、リーダーが率いることになる「組織」とはなにかを整理してみましょう。

アメリカの経営学者チェスター・バーナードは、組織を「意識的で、計画的で、目的を持つ人々相互間の協働」であり、「二人以上の人々の意識的に調整された活動や諸力のシステム」であると定義しています。

簡潔にいうと、組織とは、ある目的を達成するために活動する集団です。

また、一定の秩序をもって組織の活動の方向性を統一することを組織化といいます。企業においては、人、経営資源、責任など、さまざまな構成要素が組織化の対象になります。

組織の成立要件とは

組織の成立に必要な要件として、前出の経営学者チェスター・バーナードによる「バーナードの組織の3要件」が広く知られています。3要件とは「共通の目的」「貢献意欲」「コミュニケーション」であり、ひとつでも欠けると組織が成立しないとしています。

①共通の目的

組織とは目的を達成するために活動する集団であり、共通目的はその組織の存在意義そのものです。以前は組織、特に企業活動の目的を指す用語として「ビジョン」や「ミッション」が使用されていました。近年は「パーパス」という言葉が用いられることが多くなっています。日本では「経営理念」「社是」「社訓」に表されていることもあります。共通目的は、明文化されることによって共感を生みだし、新しい仲間をひきよせる指標にもなります。

②貢献意欲

貢献意欲は、共通目標を達成しようとする意志のことです。モチベーションやエンゲージメントともいいます。

③コミュニケーション

コミュニケーションはメンバー間の意思疎通の手段であり、共通目的と貢献意欲をつなぐ役割を果たします。

リーダーの役割とは

リーダーの役割は、リーダーシップを発揮して組織を指揮し、チームの目標を達成することです。成果をあげるチームをつくることともいえます。そのなかでも重要な要素として、「チームの方向づけ」と「チーム・マネジメント」があげられます。

リーダーの役割①:チームの方向づけ

リーダーの主要な役割のひとつに「チームの方向づけ」があります。

近年は企業をとりまく環境の変化の不確実性が高まり、変化のスピードも速くなっています。このような環境下では、組織に所属するメンバー一人ひとりが組織の共通目的に即した信念や価値観をもって課題に対峙し、自律的に行動することが求められます。

そのため、企業や組織が何のために存在するのか、社会にどのように貢献していくのかという共通目的を浸透させてチームを方向づけし、共通の信念・価値観・行動規範のもと、メンバーが自律的に行動できるようにすることが、リーダーの重要な役割です。

おすすめコラム

組織に共通の信念・価値観・行動規範の集合体は、「組織文化」と呼ばれます。共通目的が浸透し、よい組織文化が醸成されると、成果が生まれやすくなります。共通目的の浸透を通して組織文化の醸成に貢献することも、リーダーの役割のひとつといます。ここで組織文化についても触れておきましょう。

組織文化とは

組織文化とは、メンバー間で共有されている価値観や行動様式・習慣を指し、企業全体に共通であれば企業文化ともいいます。類似の言葉に組織風土がありますが、風土はメンバー間に自然に生まれるのに対し、文化は経営理念や行動指針といった形で明文化し、意識的に作りだす点に違いがあります。

組織文化の重要性

部署間のコンフリクト(対立、軋轢)なく情報や人が協力する組織体制、共通の倫理観など、質の高い組織文化を醸成することができれば、スムーズに課題解決できる効率的な組織となるだけでなく、集団凝集性(※)を高め大きな成果を生む土台にもなります。またそうした組織文化が企業のブランド力になり、優秀な人材の獲得や投資家へのアピールに直結することがあります。

※集団凝集性:その集団(組織)のまとまりの強さやメンバーの帰属意識の高さを意味する言葉。集団凝集性が高ければ、組織の一体感や結束力、貢献度が高まる。

企業文化の構築を最重要課題に設定している企業として有名なのは、動画配信サービスを提供するNetflixです。インターネットでのDVDの販売やレンタルから始まったNetflixは、時代の変化に対応して動画配信サービスへと舵をきり、いまや世界中で顧客のニーズにあったコンテンツを次々に創り上げています。Netflixは能力主義と率直さを企業文化として根付かせることで、社内規則など制約を極力なくし、自由で創造的なアイデアが生まれる環境を作り出しています。

リーダーの役割②:チーム・マネジメント

リーダーの主要な役割のふたつめは、「チーム・マネジメント」です。

チームとは個人の集まりであり集団の一形態ですが、チームと集団の違いは、チームは各メンバーがそれぞれの個の責任とチームの責任の両方を担うことにあります。チームでは、メンバーがチーム全体の活動にも責任を持ちます。

リーダーは、メンバー個人だけでなくチームを育成する役割を担います。

チームのメンバーは、多様なスキルや能力を持っています。チームが成果をあげるためには、業務に関する専門知識、課題解決力、人間関係を構築する能力が必要ですが、メンバー全員がすべての能力を備えているわけではありません。リーダーは、多様なメンバーを組み合わせ、メンバー同士が能力を相互に補完できるようにしたり、必要なスキルを開発・習得できる機会をつくったりして、チーム力を高めていきます。メンバー個人だけでなく、チームを育成することにより、成果を最大化するのです。

このように、リーダーは組織のメンバーを育成し、組織の共通目的達成のためにチームがどのように貢献できるのかを常に共有し続け、チームの凝集性を高める役割を担います。またメンバーの組み合わせや能力開発などのマネジメントを行い、チームを発展させます。チーム・マネジメント次第で、メンバーの相互作用により、個々の能力の総和を上回るプラスの成果を生み出すことも可能です。

リーダーの最大の役割は、個々のメンバーの能力を集結し、高い成果をあげるチームをつくることといえるでしょう。

リーダーが読むべきマネジメントの書籍を紹介

リーダーに必要な15の要素とは(理想のスキルと行動)

ここまで、組織やチーム、そのなかでのリーダーの役割についてふれました。ここからは、リーダーに必要な15の要素をあげ、理想のリーダーになるために必要なスキルととるべき行動を分解してみていきます。

1 計画性

リーダーには、チームが挑戦的な目標を達成できるよう、綿密な計画性が求められます。

必要なスキル:目標設定力

目標設定のフレームワークとして、スマート(SMART)の法則(Specific(具体的)、Measurable(測定可能)、Achievable(達成可能)、Realistic(現実的)、Time-bound(期限付き))が広く知られています。リーダーには、こうしたフレームワークも応用しながら、現状を分析・把握したうえで、具体的で明確な目標を設定するスキルが必要です。

取るべき行動:戦略と計画をたて、進行を管理する

目標設定には、適切な戦略や計画の立案が含まれます。目標達成までのプロセス、ステップ、リソースを定義し、期限や責任者の明確化します。また戦略と計画を立てるだけでなく、定期的に進捗状況を把握し、必要に応じてフォローすることが必要です。

2 実行力

リーダーには、チームを動かし目標達成のための計画と戦略をやり遂げる実行力が求められます。

必要なスキル:課題解決力

リーダーは、いちプレーヤーとして自らの業務を実行するだけでなく、メンバーの挑戦や行動を引き出してチームとしてプロジェクト等を実行します。チームの一体感を保ちながら複数のメンバーをまとめて実行するには様々な課題が発生するため、その課題の解決力が必要です。

取るべき行動:理論的に判断する

方針や進め方を巡ってチーム内にコンフリクトが生じることがあります。予算やマンパワーの制約がある中では、「あれも、これも」選ぶことはできず、優先順位をつけることになります。

リーダーはチームの成果を最大化するため、論理的に冷静に判断しなければなりません。避けるべきは、「前回はこのメンバーの案を採用したから、次は別のメンバーを優先してバランスをとろう」などと、空気を読んだり感情に配慮したりして判断することです。時には冷徹にみえるほどのリーダーの論理的な判断力が、チームを成功に導きます。

課題解決のための論理的判断を鍛え実行力をつけるには、自分がチームリーダーや経営者であればどう判断するかの訓練を繰り返すことが有効です。リーダーになる前から自分が責任者であるという意識をもって仕事に向き合い、メンバーにも論理的な判断力を身に付けるよう促しましょう。

論理判断やロジカルシンキングの実践方法を紹介

3 リスクテイク・リスクマネジメント

リーダーには、目標達成にリスクが伴うことを受け入れるとともに、達成を阻害しうるリスクのアセスメントスキル(リスクを評価する力)が求められます。

必要なスキル:リスクを正しく評価する能力

リスクのアセスメントスキル(リスクを評価する力)とは、具体的にはリスクの特定・評価・分析、優先順位付けなどです。挑戦的な目標を達成するにはリスクが伴います。しかし、リスクを正しく評価し認識することが、事前の問題の発見と予防措置、リスクに直面した際の正しい判断につながります。

取るべき行動:リスクマネジメントプランの策定とチームへの共有

リスクの優先順位にそって、リスク管理、対応の手順責任分担、監視の頻度などのプランをたてます。また、リスクの低減には、チームメンバーの協力が不可欠です。リスクとそのマネジメントプランを共有し、責任分担を明確にして管理意識を促すとともに、密な対話を通して発生する前にリーダーがリスクを認識できる体制、問題認識やヒヤリ・ハットなどの報告を共有しやすい組織文化を醸成することも有効です。

4 ビジョン

リーダーには、チームメンバーが組織の目標を達成し実現したいと望むビジョンを提示することが求められます。

必要なスキル:先見性

チームが一体となって目標を達成するためには、チームメンバーがビジョン(展望)に共感し、実現したいと強く望むことが必要です。リーダーは現状や市場動向を正確に理解し、将来的なビジョンを持って新たなアイデア生み出す先見性を身に着ける必要があります。

取るべき行動:アンテナを張り巡らせ情報収集する

外部の変化を敏感に感じとりトレンドをつかむには、同業他社や同業種に限らず、異業種や社会にも目を向け、常に情報収集する必要があります。景気や市場の動向を正確に予測することは不可能ですが、長期的な視野を持ち、自社やチームの強み・競争力を冷静に評価し続けましょう。

5 チーム育成

リーダーには、チーム力を向上させ成果を最大化するためのチーム育成力が求められます。

必要なスキル:人材育成力

人材育成力とは、メンバーの価値観や思考傾向などを理解し、マインドやスキルの獲得をサポートしたり、キャリアの方向性について相談にのったりしたりしながらメンバーを育成する力のことで、チーム力向上のための必須のスキルであるといえます。

取るべき行動:メンバーの主体性を促す

チーム力を向上させるには、メンバーそれぞれがリーダーの指示を受けて動くのではなく、主体的に考え行動できるようになる必要があります。育成の過程で、リーダーがすぐに答えを出すのではなく、メンバーのペースに合わせ、口出しせずに見守ることも大切です。相談されたらヒントや気づきを与えて、自らの考えをまとめるように促しましょう。

メンバー育成は、短期のチーム成果と同じ時間軸では計れません。メンバーのキャリアプランやライフプランにも配慮し、長期的な計画に基づいて成長を支援しましょう。

6 ポテンシャルを引き出す

リーダーには、チーム力を向上させるため、メンバーがまだ発揮していない潜在的能力、ポテンシャルを引き出すことが求められます。

必要なスキル:フィードバックスキル

リーダーが、メンバーの意見やアイデアに耳を傾けてフィードバックを提供すると、メンバーは自分の強みや改善すべき点を知ることができ、自身の成長を促進することができます。また、適切にサポートすることで、まだ発揮してない能力を示す機会を設けることも大切です。

取るべき行動:メンバーのアイデアや意見を採用し実践に移す

リーダーが、メンバーのアイデアや意見を尊重し、それを採用・実践に移すと、メンバーの自信と積極性が高まります。多様なバックグラウンドや価値観を持つメンバーのアイデアや意見を結集すると、外部環境の変化に対応しやすくなり、またチーム内のポジティブな雰囲気はチームの成果の向上につながります。

7 モチベーション管理

リーダーには、メンバーが仕事に何を求めているのかを理解し、それにあったモチベーション管理をすることが求められます。

必要なスキル:モチベーション管理力

「あなたは何のために働くのか」と問われたら、どのように答えるでしょうか。モノが充足したいま、働く理由は生活資金を得るためだけではありません。金銭による報酬だけでなく、社会的評価や自己実現を求める人もいるでしょう。働くにあたっての動機(モチベーション)は複数あり、何を重視するかも人それぞれです。

一方、仕事に対する貢献度はモチベーションの高さに左右されます。リーダーはメンバーがどのような動機で働いているのかを理解し、それにあったモチベーション管理をすることが大切です。

取るべき行動①:役割と必要性を明示する

仕事に対する意欲は、メンバー一人ひとりが自分の役割と必要性を認識することから生まれます。

チームのプロジェクトの目的、現在の状況や段階、ゴールはどこにあるのかを示し、予算やマンパワーなどがどれほど必要なのかを具体化して、チーム内で共有しましょう。それぞれのポイントで誰がどのような役割をするのか共通認識をもち、チーム全員が「必要とされている」と認識できるようにします。

取るべき行動②:動機付け

モチベーションを高めるためには、インセンティブが必要です。成果をあげ目標を達成した際に、組織から何が与えられるのかを示しましょう。

代表的なインセンティブは、金銭的報酬、社会的評価、自己実現の場です。金銭的な報酬は定量的に示すことができます。社会的評価は、名誉・地位・権限などですが、尊敬する上位者や気心の知れた仲間からの賞賛も有効です。小さなことでも、言葉にして褒めるようにしましょう。自己実現の場は、目指す自分像に近づくための環境を指します。希望にあった業務や裁量、自己研鑽の機会などが得られることを伝えましょう。また、満足感・納得感を得られるよう、評価基準を事前に明確にしておくことも重要なポイントです。

モチベーションの向上に関するコラムはこちら

8 自己啓発

リーダーには、自己啓発によって新しいスキルや知識を習得し、自信を得得し、よりよいリーダーを目指す姿勢が求められます。

必要なスキル:学習の持続力

チームを牽引し、チームをマネジメントする力を養うために、自己啓発を続ける必要があります。また、リーダーが自分自身を改善・向上する姿勢を見せることで、メンバーも向上心を持つようになります。リーダーには挫折や失敗があってもあきらめず、地道に努力し、学び続ける力が求められます。

取るべき行動:創造的・挑戦的であるために学習する

成長しようとしないリーダーに、「成長しろ、挑戦しろ」と言われてチームのメンバーはついてくるでしょうか。自己の成長のために研鑽を怠らないことが、優れたリーダーの条件です。そのためには、自分の長所と短所を理解し、長所をさらに活かす方法と、短所を補う方法を考えることが大切です。

リーダーが創造的・挑戦的であれば、チームメンバーも創造的なアイデアを出しやすくなります。逆にリーダーが保守的だと、せっかくメンバーが新しいアイデアや能力を持っていても、それが活かされない場合があります。まずリーダーが、失敗を恐れない姿勢を持つことによって、他の人間もその姿勢を持つことができるのです。

9 コミュニケーション

リーダーには、透明性のあるコミュニケーションを行なって、風通しのよい雰囲気をつくり、メンバーをよりよい方向に導くことが求められます

必要なスキル:コミュニケーション力

コミュニケーション力というと、「話す力」「伝える力」を想像される方が多いでしょう。実際、ビジネスの場面でも初対面の人と打ち解ける力やプレゼンテーション力などが重視されてきました。

しかし社会の価値観が多様化するなかで、同質的なモノやサービスを大量に提供するのではなく、個人の嗜好に合わせた新たな価値を生み出す力が重視されるようになっています。

取るべき行動①:「聴く力」 を身につける

価値観の多様化に対応するには組織の多様性が必要であり、多様性を育むには自分と異なる意見でも否定せずに掬い上げる、リーダーの「聴く力」が必要です。

ベストセラーになった書籍『LISTEN』の監訳者である篠田真貴子氏は、リーダーの「聴く力」の効果として、好奇心をもって聴き、自らと価値観が異なるメンバーの意見を否定せず受け入れることで、リーダー自身の情報が増えて知見が広がること、聴いてもらったメンバーは自らの意見を言葉にすることで課題解決能力が向上する、という研究結果があることをあげています。

また「最後まで聴いてもらった」という事実は、メンバーの中にリーダーに対する信頼を生みます。信頼関係があれば厳しい指摘をしても関係性が悪くならず、チームづくりをしやすくなるのです。

自分の価値観に照らして「正しいか」「合っているか」ジャッジをしながら聞いたり、途中で遮ったりすることなく、まずは、「聴く」ことに徹してみましょう。

ベストセラー書籍『LISTEN』の監訳者 篠田真貴子氏が「聴く力」を解説

取るべき行動② コミュニケーション手段を使い分ける

「なぜこのプロジェクトを行うのか」、「それによって何がもたらされるのか」。共通目的を浸透させ業務を遂行するには、その意義をチーム全員に伝えるコミュニケーション力が必要です。ポイントは、全員に同時に伝える場合と個別に伝える場合とで、コミュニケーション手段を使い分けることです。

ミーティングなどで全員に内容や目標を伝える際には、できるだけシンプルで分かりやすい言葉を使うこと、簡潔にまとめることを心がけましょう。誰にでも分かる言葉を選択し、そしてリーダーの熱意を伝えることが大切です。

その上で、個別のコミュニケーションでは、細かく「なぜこの仕事を任せるのか」を伝えましょう。ここでは感情的な熱意よりも、論理的に「●●さんのこの能力を活かして■■の役割を果たす必要がある」、「この役割によって、●●さんの成長につながる」などの具体的な部分を強調して伝えましょう。

リーダーのコミュニケーション力に関するコラム

10 誠実性

リーダーには、チームメンバーから信頼を獲得し、良好な関係を維持する誠実性が求められます。

必要なスキル:中立を保つ

個々の人間には性格の違いがあり、全員と合わせることは難しいものです。しかし、リーダーはそれを切り離してメンバー全員に対し誠実でなくてはなりません。具体的には、チームの和を重んじる、成果は自分のものではなく全員のものだと認識する、おごらない、客観性を持つ、特定のメンバーに肩入れしない、といった中立性です。

取るべき行動:ポジショニングを確立する

チームメンバーに「ついていこう」と思わせるには、リーダーのポジショニングがブレないことが大切です。リーダーが特定の考えに無条件で傾倒したり、一部のチームメンバーに肩入れしたりすると、一貫性のない指示・対応になり、メンバーは判断基準を失います。リーダーへの不信感につながり、チームの不協の原因にもなります。自分の思考を客観的に振り返り、ポジショニングがブレないように留意することが、チーム全体の協調性向上にもつながります。

11 寛容性

リーダーには、メンバーも自分も失敗することがあると受け入れる寛容性が求められます。

必要なスキル:共感力

目標達成に向かう過程では、メンバーのステージごとにさまざまな難易度の工程があります。リーダーには、メンバーの立場や視点を理解して受け入れ、感情に敏感である共感力が必要です。

取るべき行動:寛容な態度で接する

育成過程にメンバーの失敗はつきもので、時には叱る必要もあります。しかし、メンバーのベースに「リーダーは自分の仕事や人間性を認めてくれている」という信頼がなくては、厳しい叱責や指摘は受け入れがたいものとなってしまいます。

日ごろから寛容な態度で接することが、リーダーに欠かせない要素だといえるでしょう。褒めて長所を伸ばしていくことは人を育てる上で非常に大切です。結果がどうあれ、そのメンバーの長所を見つけて褒め、メンバーの努力を認めることも必要です。

またリーダーが自分の感情を認知し、自分自身もひとりの人間であって限界があることを受け入れ、時には自身に寛容であってもよいと認識することも大切です。

12 EQ(Emotional Intelligence Quotient),感情知能指数

リーダーにはチームビルディングするための、高いEQが求められます。

必要なスキル:感情を認知しコントロールする能力

EQの構成要素は下記の4つです。リーダーには自己分析をし、特に、自身の感情や行動パターンを理解するスキルを高める必要があります。

・自己認識:自分の感情と行動のパターンを理解する能力。

・自己管理:自分の感情をコントロールし、自分自身を勇気づける能力。

・社会的認知:他人の感情や行動を理解する能力。

・社会的スキル:他人と円滑に協力・コミュニケーションを行なう能力。

取るべき行動:適切な発信

リーダーは自己分析により自分の感情やバイアスに気づき、客観的に物事を判断することが必要です。メンバーの感情や観点を理解し考慮に入れた上で、リーダーとして意思決定した内容や考えを、適切な言葉遣い、表情、ジェスチャーにより伝えることが大切です。

13 決断力

リーダーには、チャンスと適時を逃さず組織の成長を促進するため、決断力が求められます。

必要なスキル:意思決定力

リーダーは決断を下す能力を高めることが必要です。複数の選択肢があるなかから、リスクを考慮して結果を予測・検討し、迅速かつ明確に意思決定しましょう。なお、意思決定に必要な情報を収集するとともに、その情報の信頼性や重要度を判断する力も必要です。

取るべき行動:迅速かつ効果的なアクション

意思決定に向けた情報収集および意思決定後の実行のいずれにおいても、迅速かつ効果的なアクションが必要です。効果的なリソースの調達、人材の配置、タスクの割り当てを早期に検討・決定し、施策を実行しましょう。

14 責任感

リーダーには、役割と権限に見合った責任感が求められます。

必要なスキル:説明責任を果たす

リーダーには、目標を設定し、チームを方向づけし、メンバーの役割と責任を決定する権限があります。しがって、メンバー一人ひとりの役割と責任、それを割り当てた意図、期待すること、評価指標を説明する責任があります。

取るべき行動:率先垂範の姿勢を見せる

メンバーに役割と責任を与えて目標達成に向けた行動を促すだけでなく、チームで決めたことをリーダー自身の行動により示すことも大切です。

「やってみせ、言って聞かせて、させてみて、褒めてやらねば、人は動かじ」という、山本五十六の言葉には、指揮官先頭の考え方の基本が詰まっているといえるでしょう。率先垂範は「手本を見せる」ことであり、リーダーの言葉と行動が一致していることの証明でもあります。リーダーが責任をもって率先垂範してこそ、次のプロセス「説明し、実際にやらせてみる」というプロセスにつながるのです。

15 意志力

リーダーには、困難な状況に直面した場合にも、チームメンバーや自分自身を鼓舞して前に進むための、強い意志力が必要です。

必要なスキル:自己統制

リーダーは自己規律を持って行動せねばなりません。自身で決めたことを厳しく守り、習慣化された行動を日々続けて自己統制することで、継続的に意志力を発揮することができます。また、意志力を発揮するためには、時間を有効に使いやるべきことに集中できるよう、自己管理することが必要です。

取るべき行動:自身の目標設定

意志力を発揮するために、リーダーが自分自身の目標を設定することが有効です。目標を明確にし、そのための計画を立て、情熱をもって取り組める自己実現とは何かを強く認識することで、自己統制・自己管理に対する意欲が向上し、意志力を発揮することができます。

理想のリーダー像とは?

リーダーやリーダーシップに関する考察は、古くは著名なマキャベリの『君主論』があります。また、1900年代から現在までに実施された研究事例で広く知られているものがあります。そのうちのPM理論とアイオワ研究についてみていきます。理想のリーダー像は、チームやリーダー自身の成熟度によって異なりますが、それぞれがどのような段階にあるのかを分析し、美点を伸ばし、足りないところを学び補っていくために、研究事例は大いに役立つでしょう。

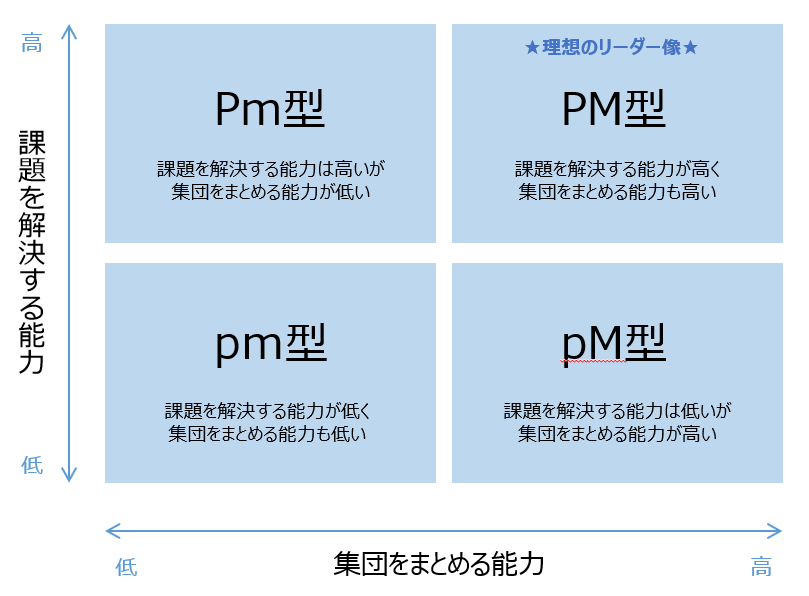

PM理論にみるリーダー像

PM理論は、社会学者の三隅二不二氏により提唱されたリーダーシップの類型に関する理論です。PM理論では、課題を解決する能力(Performance :P)と集団をまとめる能力(Maintenance :M)2軸によりリーダー像を4つに分類し、強みや弱みを明らかにします。

課題を解決する能力も集団をまとめる能力も低いpm型では、リーダーを務めるのは困難でしょう。またどちらかの能力だけが高いPm型やpM型の場合は、短期の目標達成や、和気あいあいとしたチームづくりができたとしても、メンバー間の相互作用を生み出し、中長期的に成果をあげ続けるチーム力を生み出すことは難しいでしょう。

ビジネスにおいては、課題解決力も集団維持力も優れた「PM型」が理想のリーダー像だといえます。

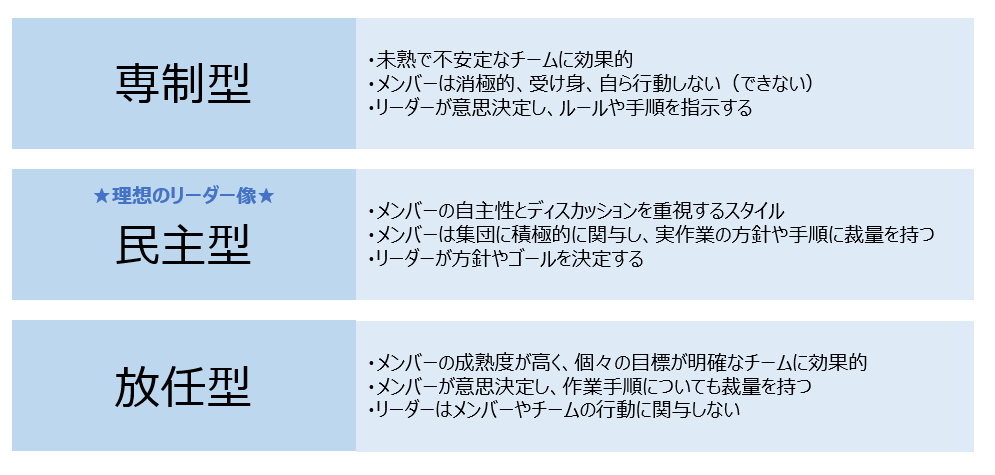

アイオワ研究にみるリーダー像

アイオワ研究は、アメリカの心理学者クルト・レヴィンの率いるチームが、アイオワ大学で行なった研究で、その結果から3つのリーダーシップ類型に分けられました。

専制型は、リーダーが意思決定するだけでなく、ルールや手順まで決めるスタイルです。トップダウンで指示するため効率的であり、メンバーが未熟な場合でも短期的には高い成果をあげる可能性があります。しかし、ンバーに裁量がないことから、メンバーの成長を阻害し、不満が溜まる原因にもなります。

放任型は、メンバーが裁量を持ち、リーダーが関与しないスタイルです。個々のメンバーが高度な知識や技術を有するチームは高い成果が出る可能性があります。しかし、チームとしてのまとまりがなく、相乗効果を期待できないため、チームとして中長期的に成果を上げ続けることが困難となります。

民主型は、メンバーの自主性やディスカッションを重視するため、短期的には専制型や放任型と比べて効率が低くなります。しかし、長期的にはメンバー個々とチーム、両方の成長を期待でき、生産性が向上して高い成果を上げられるようになります。

アイオワ研究では、民主型が理想のリーダー像とされています。

なお、理想とされるリーダー像は時代によって変遷し、多様性を尊重する現在は、「サーバント(支援)型」のリーダーシップも注目されています。様々なリーダーシップを知り、チームと自身にとって最適なリーダー像を目指すことが必要だといえるでしょう。

リーダーの類型に関連する記事

まとめ

上意下達が当たり前であった時代には、リーダーの統率力が重視され、先頭に立って引っ張るタイプのリーダーが優秀だとみなされる傾向にありました。しかし価値観が多様化したいま、理想的なリーダーのあり方は組織の目的によって異なります。

一方、どのようなリーダーになりたいのかを具体的にイメージし、リーダー自身が常に成長と自己研鑽を意識することは変わらず大切なことです。

リーダーに必要な15の要素を紹介しましたが、15もの要素を身につけるのは途方もない挑戦だと感じられるかもしれません。しかし、自分の限界を決めずに挑戦すれば、リーダー自身も成長を楽しむことができるはずです。

大企業から中小企業まで、企業規模や業種を問わず幅広く経営コンサルティング活動を行なう小宮一慶氏は、リーダーの心得として、「ケンタッキー・フライド・チキン」の創業者カーネル・サンダースの言葉をあげています。

できることはすべてやれ、やるなら最善を尽くせ

65歳になってからビジネスを始めたサンダースは、フライドチキンのレシピを1000店舗以上に持ち込んで断られ続けましたが、この言葉のとおり、実現できるまであらゆる行動をし続け、成功したのです。

リーダーの心得に関するコラム

人間関係の原則を説くD・カーネギーの不朽の名著『人を動かす』には、心理学者ウィリアム・ジェームズの言葉が引用されています。

人間は普段使っていない多種多様な力を秘めているが、自分の限界よりもずっと狭い範囲で生きている

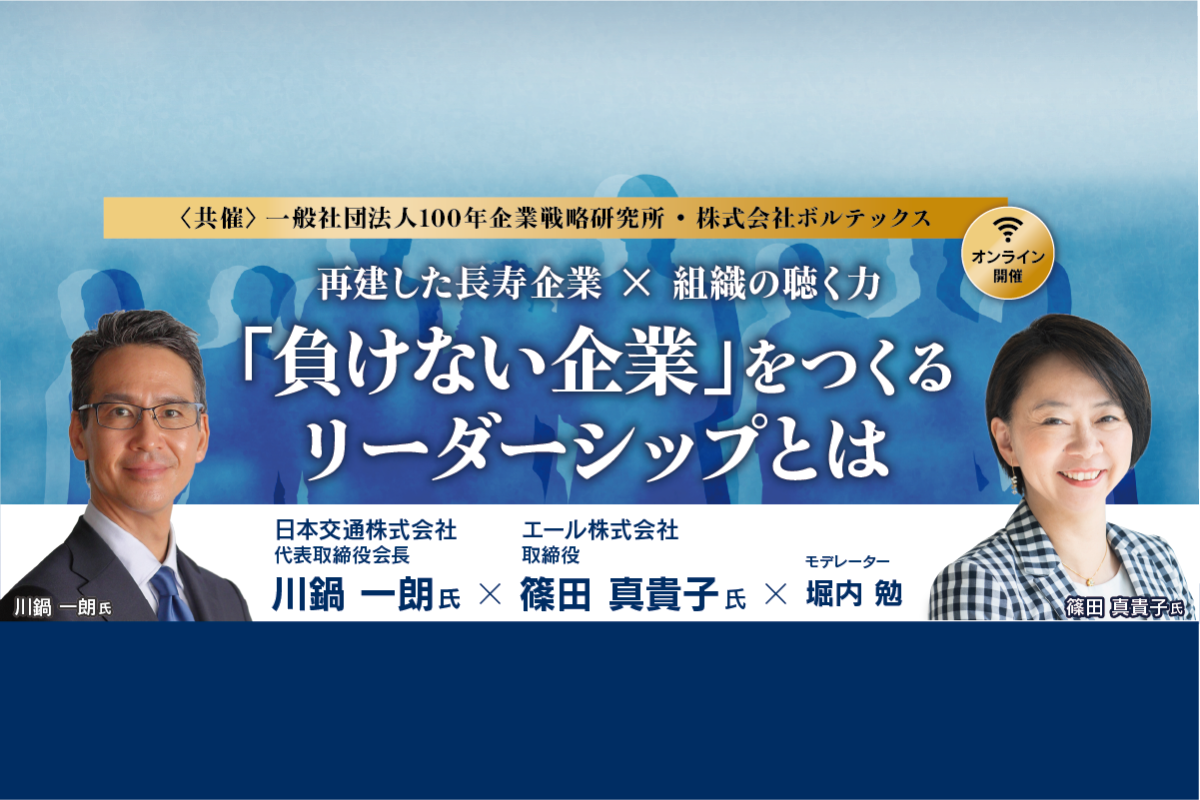

また、多額の債務を抱えた家業のタクシー会社を再建したのち、新たなビジネスを手がけている川鍋一朗氏(日本交通株式会社 代表取締役会長/株式会社 Mobility Technologies 代表取締役会長)は、新たな挑戦を続ける理由を次のように話されました。

企業を存続するうえで変化は避けられない。変わる勇気を持って走り続けなければ、その場に留まることすらできない。やらなきゃよかった、自分には無理だと思ったこともあったが、変わることで成功体験を積み上げるにつれ、恐怖心が和らいだ

輝かしい実績のあるリーダーも、初めから大きな成果をあげたのではなく、あきらめず自己改革やチーム力の向上を続けたことが、成功の要因だったといえます。本コラムでは紹介したリーダーに必要な15の要素を参考に、理想のリーダー像、自身にあったリーダーのあり方について考えるきっかけにしてみてください。

日本交通 川鍋一朗氏に登壇いただいたセミナーのレポート記事

リーダー力を高めるおすすめの書籍

著者

一般社団法人 100年企業戦略研究所

1社でも多くの100年企業を創出するために。

ボルテックスのシンクタンク『100年企業戦略研究所』は、長寿企業の事業継続性に関する調査・分析をはじめ、「東京」の強みやその将来性について独自の研究を続けています。