「やります」精神で年間5,000万食のレトルト商品を製造 ~にしき食品「挑戦」の40年

目次

思わず目移りしてしまう、無印良品の店頭に並ぶレトルトカレーの数々。これらの多くを手がけているのが、宮城県岩沼市に本社を構える株式会社にしき食品です。数々の有名ブランドのOEM生産を一手に担う一方、自社ブランド「NISHIKIYA KITCHEN(ニシキヤキッチン)」も展開。“レトルトカレーはニシキヤキッチン”と思ってもらえることを目指して「レモンクリームチキンカレー」「バターチキンカレー」などのヒット商品を生み出しています。

街の小さな佃煮屋を、年間約5,000万パックものレトルト商品を製造する食品メーカーへと導いたのが、現会長の菊池洋氏。誰もが知る大手印刷会社から転じた数奇なキャリアと、転機となった出来事、全国のカレーファンから熱狂的な支持を集める商品開発力の秘密を聞きました。

大手印刷会社から一転、「街の佃煮屋」へ

私が社会人としての一歩を踏み出したのは、ちょうど日本でレトルト食品が産声を上げた時代と重なります。1973年、大塚食品の「ボンカレー」が発売された5年後に、新卒で凸版印刷(現・TOPPAN)に入社しました。

当時、社内には「これからはレトルトの時代だ」と、レトルト包材を手がける事業部が新設されたばかり。私は大学でプラスチックを研究していたこともあって、その事業部に配属されました。

その頃の営業先の1つが、宮城県にあった「西木食品」でした。当時はまだ小さな佃煮屋で、先代の社長が「佃煮はいずれ廃れていく」とレトルト事業への参入を模索していました。私が訪問したときはちょうど競合他社のレトルト釜の購入をほぼ決めていたのですが、「購入後のサポートも責任をもって行いますから」と熱心に説得し、土壇場で当社の釜に切り替えてもらったのです。それが、すべての物語の始まりでした。

しかし、いざレトルト釜を納品しても、佃煮屋がそう簡単にレトルト食品を開発できるはずもありません。商品は一向に仕上がらず、先代社長には「このままでは会社が潰れてしまう。なんとかしてくれよ」と泣きつかれる始末。最初は「知りませんよ、そんなの」と突き放していたのですが、レトルト釜を抱えて途方に暮れる姿を目の当たりにして、放っておけなくなりました。「購入後のサポートも行う」と言ったのも自分ですし……。

その後は毎日のように西木食品へ通い、商品開発を手伝いました。まるで印刷会社からの出向のような状態です。

当時の上司からも「君はいったいどっちの会社へ通勤しているんだ?」などと散々言われました。でも、せっかく売った釜が動かなければ、ただの鉄くずになってしまう。それだけは避けたいとの思いで、日々釜と格闘していました。

西木食品にレトルト釜を卸してから6年後の、1981年。先代からの懇願に根負けし、ついに、私は凸版印刷を辞めて西木食品に移る決意を固めました。営業本部長は、仲人を務めていただいたご恩のある人。おそるおそる辞意を告げると、強く反対されたのを覚えています。

大企業を去り、十数人ほどの街の佃煮屋へ――。幼い子どももいましたが、不思議と迷いはありませんでした。「なんとかこの釜を動かしたい」。その一心が、私を突き動かしていたのです。

無印良品との信頼を築いた「やります」の精神

西木食品に移ってからも、苦難の道は続きます。レトルトカレーの開発に成功したものの、ボンカレーやククレカレーという“巨人”が市場に君臨する時代。販路を開拓するのは容易ではありません。まずはファミリーレストランなどに卸す業務用レトルト食品を手がけ、一歩ずつ事業を軌道に乗せていきました。

レトルト事業への参入から20年が経った1995年、大きな転機が訪れます。「無印良品」ブランドを展開する良品計画との取引が始まったのです。今日では誰もが知る人気ブランドですが、当時はまだそこまでの知名度はなく、「本当に大丈夫な会社なのだろうか?」と逆にこちらが案じたことを記憶しています。

印象に残っている依頼はタイ料理ではなじみのある「グリーンカレー」でした。グリーンカレー?正直なところ、当時はその名前を聞いてもまったく見当がつきません。

それでも、私たちは「やります」と即答しました。決して「できません」とは口にしません。開発担当者と鍋で試作品を作り、小さなテスト釜で何度もテストを繰り返しました。

そうして完成したグリーンカレーはヒット商品となり、無印良品も「レトルトのエスニックカレーの草分け」として知られるように。そこから、次から次へと新しい依頼が舞い込むようになり、こちらも開発体制を強化していきました。

依頼されたことには、すべて「やります」の一言で引き受ける。できない理由を探すのではなく、どうすれば実現できるかを考える。その愚直な積み重ねが、30年近くに及ぶ良品計画とのパートナーシップを築いてくれました。彼らのような企業に育ててもらったからこそ、今日の私たちがあります。

「100品作れ」「毎年のインド研修」――社員を成長させる極意

長年、OEMを中心に事業を行ってきた当社ですが、2011年には自社ブランド「にしきや」(現「NISHIKIYA KITCHEN」)を立ち上げました。仙台や東京・自由が丘をはじめ7店の直営店を展開するほか、オンラインショップでも販売しています。

「言われたものばかり作っていては、会社の進歩はない」。そう考えたのが、自社ブランドを立ち上げた発端です。自社の開発能力をさらに引き上げないと、いずれ誰からも声がかからなくなる、との危機感があったのです。

「とにかく100品作ろう」。社員にはそう発破をかけました。当時、自社商品は十数品しかなかったので、社員たちは目を丸くしていましたね。しかし、それが売れるかどうかは、次の問題。まずは自分たちで考え、挑戦できる土壌をつくることのほうが大事でした。

結果、今日では自社が手がけるカレーやパスタソース、スープなどの品目は約120品に達しました。時間は少しかかりましたが、やろうと思えばできないことはないのです。

「経営者の仕事とは?」と聞かれたら、私は「会社を発展、成長させること」と答えます。会社の成長には、社員の成長が不可欠。だからこそ私は社員を信じ、「任せる」ことを信条としています。

商品の最終的な味の判断も、私が行うことはありません。そもそも私には味の良しあしがわからない(笑)。日々厨房に立ち、試行錯誤を重ねる開発担当者こそがプロフェッショナル。経営者がわかったふりをして口を出すような組織は、決して大きくはなれないでしょう。

カレーの本場を学んでもらうため、毎年、10人前後の社員をインドに研修派遣しています。それも「会社の成長には社員の成長が不可欠」との考えの延長線上にあります。

ちなみに、私自身は一度もインドの地を踏んだことがありません。経営者がパフォーマンスや自己満足で行くのではなく、商品開発の現場を担う社員が現地に赴き、本物に触れ、目を輝かせて帰ってくる。それが大事なのです。そうして社員が自律的に動ける組織の土壌を育むことこそ、経営者の最も重要な責務だと考えています。

「新工場建設」の未来を描き、挑戦を続ける

商品開発には口出ししませんが、たった一つだけ、社員に徹底するよう伝えていることがあります。それは「食品添加物に頼らない味づくり」です。あくまで私たちが届けたいのは「自然の美味しさ」。それこそが、私たちが追求すべき価値であり、当社の存在意義だと考えています。

レトルト食品の「命」である水にもこだわりがあります。「せっかく蔵王山麓から届く水なのだから、そのままのおいしさでカレーを作りたい」との思いで、専用の浄水器を開発し、塩素を除去した“純度の高い水”を使っています。

創業から86年、先代社長がレトルト釜を導入してから今年で50年が経ちました。2011年の東日本大震災では甚大な被害も受けましたが、社員一丸となって1カ月後には生産を再開し、危機を乗り越えてきました。

そんな社員たちの頑張りもあって、にしき食品は年間約5,000万パックのレトルト食品を製造する、売上高100億円を超える食品メーカーに成長しました。それでも「成功した」「これで安泰だ」と感じたことは一時もありません。私たちの挑戦は、まだ道半ばなのです。

現在は3棟の工場がありますが、今後の増産を想定し、新しい工場を建設することも構想しています。より大きな生産能力を備えた頃には、これまでにない新しいレトルト食品が生み出されていることでしょう。いや、生まれていないとダメですね。

中小企業が100年存続するために、何が最も大切か。そう問われれば、私は「挑戦し続けているかどうか」だと答えます。目前の課題から逃げるのではなく、常に乗り越えようと挑戦する姿勢です。これからも自然の美味しさを追求し、挑戦を続けていきます。

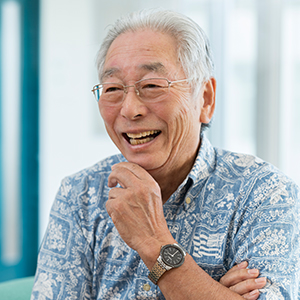

お話を聞いた方

菊池 洋 氏(きくち ひろし)

株式会社にしき食品 代表取締役会長

1949年、宮城県船岡町(現・柴田町)生まれ。1973年山形大学卒業後、凸版印刷(現・TOPPAN)入社。

1981年 にしき食品に転職(当時の社名は「西木食品」)。1991年、代表取締役社長就任。

2019年に代表取締役会長兼社長、2025年3月に代表取締役会長に就任。現社長は息子の菊池洋一氏が引き継いでいる。

ニシキヤキッチン:https://nishikiya-shop.com/

[編集]一般社団法人100年企業戦略研究所

[企画・制作協力]東洋経済新報社ブランドスタジオ