日本はなぜ長寿企業大国なのか?

~老舗企業に学ぶ中小企業の強みと不動産賃貸業

目次

記事公開日:2019/12/18 最終更新日:2025/06/30

近年、多くのビジネスシーンで持続可能な経営や中長期的な成長施策を重視する動きが高まっています。特に「100年企業」「長寿企業」と呼ばれる老舗企業に注目が集まるのは、長期的に培ったブランド力と安定経営によって、大きな環境変化を乗り越えてきた実績があるからです。日本は世界でも類を見ないほどの老舗企業数を誇り、国内外から「長寿企業大国」として知られています。

本コラムでは、日本に老舗企業が多い理由を紐解きながら、業種別の特徴や中小企業が長寿化しやすい背景を探ります。さらに、老舗企業の多くが取り入れている不動産賃貸業という事業形態に焦点を当て、安定的な収益基盤や経営リスク分散の観点から、そのメリットを解説します。あわせて、リーダー育成の観点から、老舗企業の強みをどのように後継者へ承継し、企業を存続させるかについての示唆も盛り込んでいます。

多様な変化に対する耐性の高さや、地域密着型の強みを活かした中小企業の継続力は、現代のビジネスリーダーが学ぶべき重要なポイントでしょう。ご自身の企業が次の50年、100年を見据えてどのような経営戦略を立てるべきか、本コラムを通じてヒントを得ていただければ幸いです。

日本長寿企業大国と呼ばれる理由

日本の老舗企業数の推移

日本には、創業から100年以上続く老舗企業が数多く存在します。大手調査機関のデータによると、2019年時点で創業100年以上の企業は約3万3,000社にのぼり、その後も毎年1,000社を超えるペースで増加。2024年には4万2,000社を超え、「世界一の長寿企業数」を誇る国として広く認知されるようになりました。

こうした老舗企業の存在は、海外の投資家や研究者からも高い関心を集めています。日本企業が長きにわたって持続的に経営できる背景には、日本特有の「家業を次世代に引き継ぐ文化」が深く根付いている点があげられるでしょう。代々の当主や経営者が自社の伝統と事業資産を大切にし、そこにイノベーションを取り入れながら慎重かつ堅実に経営してきたことが大きな要因と考えられます。

老舗企業が増加し続ける背景

日本には地域密着型の企業が多く存在し、顧客との信頼関係や地域コミュニティとの結びつきを強めながら継続的に売上を確保してきました。さらに、家族経営・同族経営における事業承継が比較的スムーズに行われ、企業が持つノウハウや経営資源の蓄積が途切れにくいことも、長寿化を促す要因です 。

家族経営・同族経営の特徴を解説!

近年は、IT技術の進歩や少子高齢化など、経営環境が大きく変化していますが、それでも老舗企業が増加するのは、リーダーやいわゆる番頭さんと呼ばれる経営幹部が長期視点での経営戦略を重視しているからです。短期的な利益追求にとどまらず、安定した基盤づくりや後継者の育成、余剰資産の活用などでリスクを分散し、着実に世代交代を図ってきたことが背景にあります。

業種別に見る老舗企業の特徴

小売・卸売業がけん引する業種別ランキング

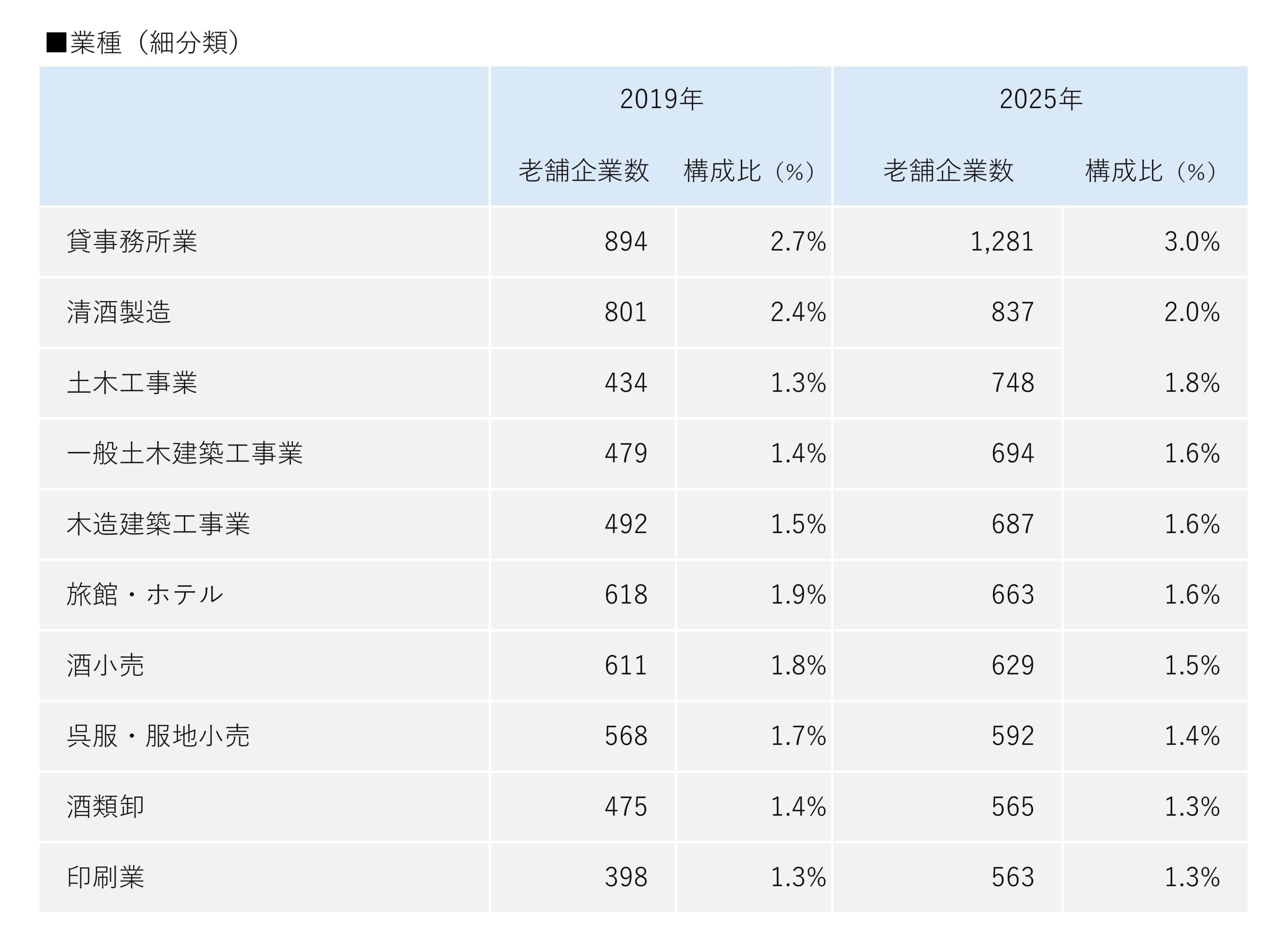

老舗企業を大分類の業種別にみると、老舗企業全体のなかでも卸売・小売業が大きな比率を占めています。2025年時点で18,436社が該当し、全体の構成比で43.7%を占めています。次いで製造業が10,321社(同24.5%)、建設業が5,291社(同12.5%)と続き、サービス業や不動産業といった業種も一定数の老舗企業を輩出しています。

小売・卸売業の特徴は、人々の生活に密着した商材を扱うことが多く、需要が見込みやすい点です。特に地元客を中心とした繰り返しの利用が期待できるため、商圏が限られていても堅実な経営が可能になります。

また、小売・卸売業では長期間の取引関係からくる「仕入先や顧客との強い絆」も大きな強みとなります。値下げ競争に巻き込まれるリスクはあるものの、地域で信頼を積み重ねた老舗企業ほど高付加価値化やブランド力の向上に成功し、老舗企業としての地位を確立しているケースが多く見られます。

貸事務所業が急増している背景老

一方、細分類で注目を集めるのが「貸事務所業」です。これまで、老舗企業の代表的業種として「清酒製造」や「和菓子製造」などがあげられてきましたが、2019年頃から貸事務所業が急速にその数を伸ばしています。これは、戦後から高度成長期にかけて不動産を取得し、後世にわたって管理・賃貸事業へ転換する企業が増えたことが一因と考えられます。

もともと別の業種で創業していた企業が、事業拡大や余剰資産の活用としてオフィスビルやテナントビルを建設し、不動産賃貸業に参入する動きが加速しました。都心部だけでなく、地方都市でも駅前再開発などに合わせて貸事務所業を展開する企業が増え、結果として貸事務所業自体が老舗企業を多く抱える業種へと成長しているわけです。

中小企業が長寿化しやすい理由

無理な拡大より堅実経営が生む安定

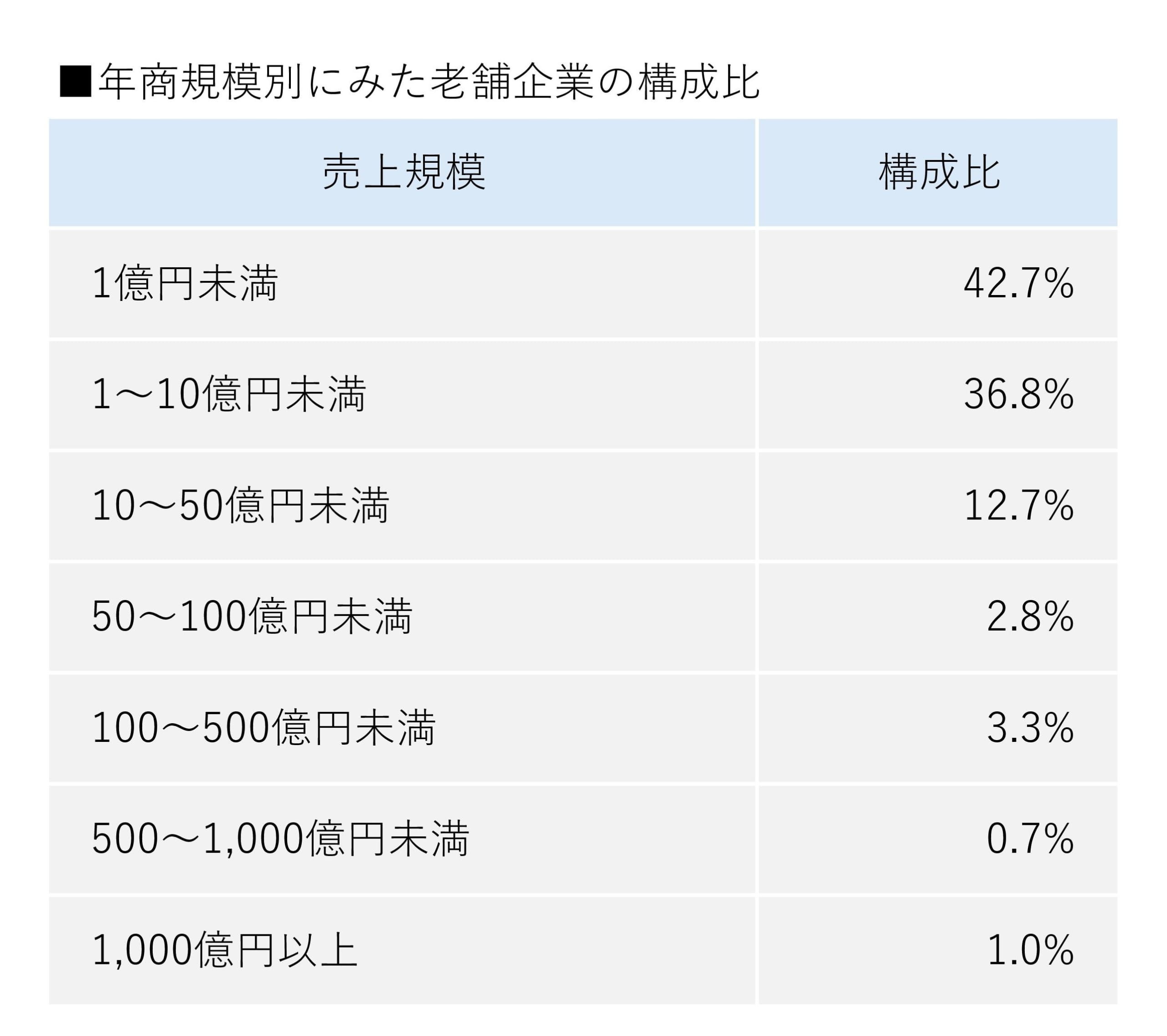

老舗企業というと大企業をイメージする方も少なくありませんが、実際には売上高10億円未満の中小企業が大半を占めます。その背景には、大胆な設備投資や急拡大を避け、地域や顧客層にしっかりと根付きながら継続的に収益を確保している点があげられます。大きなリスクを伴う投資を回避することで、外部環境が変化しても倒産リスクを抑えやすいのです。

さらに、中小企業ではオーナー経営者が次世代へ事業を承継する際、既存の取引関係を重視しながら着実に事業承継が行われるケースが多く見受けられます。このような安定経営と無理のない事業拡大が、結果として長寿化を実現していると考えられます。

意思決定の速さと柔軟性がもたらす強み

中小企業の組織規模は大きくないため、経営資源を集中させやすく、意思決定のスピードが速い傾向にあります。新製品の開発や、新規サービスの導入、あるいは新しい顧客層への対応など、外部環境の変化に柔軟に対応しやすい点が大きな優位性です。

また、経営者 やリーダーが現場と密接にコミュニケーションを取ることで、顧客ニーズや社会のトレンドを最前線でキャッチし、経営判断に反映できるのが中小企業の強みといえます。この点も、長期的な企業存続には欠かせない要素となります。リーダーシップの発揮により、必要なときに素早く方向転換ができることこそが、中小企業の長寿化を支える原動力となっているのです。

不動産賃貸業が老舗企業を支えるカギ

貸事務所業に見る安定収益構造

貸事務所業は、不動産物件を保有していれば家賃収入を通じて比較的安定したキャッシュフローが期待できるビジネスモデルです。もちろん景気の波や立地条件による需要の変動はあるものの、飲食業や製造業と比較して固定費が読みやすく、資産管理の計画が立てやすいのが特徴です。

また、古くから土地・建物を保有してきた老舗企業にとっては、不動産賃貸は経営を安定させる“第二の柱”として機能しやすいといえます。建物が老朽化すれば修繕や建て替えなどの投資が必要になりますが、地価の上昇や地域の再開発メリットを享受できれば、企業価値やブランド力の向上にもつながるでしょう。

経営リスクを分散する副業としての不動産ビジネス

多角化戦略の一環として不動産賃貸業に参入する企業が増えている背景には、経営リスクの分散という狙いがあります。たとえば、コロナ禍で観光業や飲食業が大きな打撃を受けた一方、不動産賃貸収入があった企業はキャッシュフローの急激な悪化をある程度抑えられました。

こうした「副業不動産」のメリットは、本業の不振を補うだけでなく、企業が長期的に蓄積してきた資産を活用し、将来の事業承継でも有利に働く可能性があります。後継者が既存事業を引き継ぐ際、「本業+不動産賃貸」という複数の事業柱があることで、継続的な経営と地域への貢献を両立しやすくなるのです。

老舗企業に学ぶ不動産賃貸活用のポイント

物件管理・運営ノウハウの確立と投資判断

不動産賃貸業は安定性が魅力ですが、物件の管理や空室リスクをはじめとする課題も少なくありません。老舗企業が行っている物件管理の特徴は、経年劣化に対する定期的なメンテナンスや、入居テナントとのコミュニケーションを綿密に行い、長期契約・リピーターを獲得している点です。 また、新たに物件を取得する際には、立地条件や将来的な賃料相場の予測、運営に必要な費用の見積もりなど、慎重な投資判断が欠かせません。老舗企業ほど、過去の経験値と地域ネットワークを活かして物件の目利きを行い、リスクを最小限に抑えています。

本業とのシナジーで企業ブランドを高める

不動産賃貸業を単なる“副業”で終わらせず、本業とのシナジーを生むことで企業ブランドを高める事例も増えています。たとえば、小売業が自社建物の一部を改装し、地域に根付いた店舗やコミュニティスペースを誘致するケースでは、周辺住民との接点が拡大して自社商品やサービスの知名度向上につながります。

また、老舗企業が自社所有の建物を改築し、企業の歴史や理念を感じられるギャラリーや店舗として活用する例もあります。これはブランド力の強化のみならず、観光名所として地域に貢献することにもつながります。地域密着型ビジネスだからこそできる「本業×不動産×コミュニティ」の融合が、長寿化を後押しする新たなポイントとなり得るのです。

まとめ

日本が「長寿企業大国」と呼ばれる背景には、伝統と革新の両立を実践してきた経営文化があります。特に中小企業では、地域や顧客に密着した堅実なビジネス運営を続けることで、無理のない成長を実現しやすい点が大きな強みです。さらに、近年では不動産賃貸業を取り入れて安定した収益を確保し、本業のリスクを分散する企業が増えています。貸事務所業をはじめとした不動産賃貸事業を副業として多角化する動きは、老舗企業に限らず幅広い業種・規模の企業で見られる潮流です。

また、老舗企業に学ぶべきポイントとして、世代を超えて引き継がれる「リーダーシップの在り方」や「スムーズな 事業承継の実現」が挙げられます。企業のトップや経営幹部がリーダー育成を計画的に進めることで、変化が激しい時代にも耐えうる組織体制が築かれます。そのうえで余剰資産としての不動産をどう活用するかが、企業の持続的な発展を左右する重要なファクターになるでしょう。

長く続く老舗企業となるためには、短期的な利益だけを追い求めるのではなく、地道に積み重ねた信用や地域コミュニティとのつながりを大切にしながら、リスク分散の一手段として不動産賃貸業を活用することが有効です。投資判断や物件管理ノウハウといった課題をクリアし、本業とのシナジーを形成できれば、企業のブランド力はさらに高まり、次世代への円滑な事業承継が見込まれます。

企業が老舗企業へと成長していくための道のりは容易ではありませんが、リーダーシップを発揮して変化に対応し続け、資産活用や事業承継戦略をしっかり練ることで、その実現可能性は大いに高まります。日本が長寿企業大国と呼ばれる所以を学び、自社に合った経営モデルを確立することこそが、次の半世紀、さらには100年にわたる企業存続への第一歩と言えるでしょう。