THE EXPO 百年の計 (第13回) 開催レポート

目次

令和2年9月15日(火)、第13回目の開催となる「THE EXPO 百年の計」をオンライン配信にて実施しました。

創業100年以上の企業が約3万3000社、創業200年以上に至っては世界全体の半数以上を占める日本。

国の資産であり、国力の源泉ともいえる長寿企業の根幹にはいったい何があるのか?

未来永劫、同じスタイルで商売をしていれば長寿企業になれるわけではありません。むしろ、伝統の中に真の「企業の存在意義」を問い直し、革新を重ねたことによって成長した長寿企業も多いと言われます。

「企業の存在意義」をいかに問うのか。

著名な経営者と経営学者を迎えて開催したオンライン・シンポジウムの内容をレポートします。

プログラム

開会挨拶

堀内勉(株式会社ボルテックス 100年企業戦略研究所 所長)

基調講演

パネルディスカッション

モデレーター

開会挨拶

堀内 勉

株式会社ボルテックス100年企業戦略研究所 所長

多摩大学社会的投資研究所 教授

「百年の計シンポジウム」は、長い歴史を刻んできた長寿企業を紐解くシンポジウムであり、日本企業のさらなる事業継続と地方創生に貢献していくことを目的に開催を続けてまいりました。

過去12回は「地域密着型イベント」として行なってきましたが、第13回、第14回となる今年のシンポジウムは一歩進み、「全国区イベント」として大阪と東京で開催することを予定していました。

そこに襲い掛かった新型コロナウイルス。一時は開催が危ぶまれましたが、初めてのオンライン開催として実施することを決断。蓋を開けてみれば、今日は全国各地から1000 名近い方に視聴の申し込みをいただいています。結果的により全国区のイベントとなったことは、まさに「禍転じて福となす」であると、感慨深い思いがしております。

このシンポジウムが、視聴される企業の皆様の「これからの100 年」を考えるきっかけとなり、「一社でも多くの百年企業を創出する」というボルテックス社の使命実現につながれば、これに勝る喜びはございません。

基調講演

今こそ、CXと「両利き経営」に挑戦せよ!

冨山 和彦 株式会社経営共創基盤 グループ会長

「100年に一度」の危機が「10年に一度」起きる時代

新型コロナウイルスによって、多くの企業が危機的な状況を迎えています。10年ちょっと前に、「100年に1度」と言われたリーマンショックが起きましたが、この時は製造業や設備投資系の企業が打撃を受けたのに対し、今回は飲食や観光といった地域密着型の中堅・中小企業が直接的な打撃を受けています。日本のGDPの7割を占めているのは、地域に密着した中堅・中小企業。つまり、今回のコロナショックは、リーマンショックの時よりも深い危機だと言えます。

もう一つ、コロナ以前から起きている危機が、破壊的イノベーションによるものです。簡潔に言えば、グローバル化とデジタル化です。特に著しいのが、サイバー空間のグローバル化。今日のオンライン・シンポジウムのように、世界中の情報を一瞬にしてネット上で見ることができる時代になっています。

破壊的イノベーションがやっかいなのは、産業構造をガラリと変えてしまうところです。かつてコンピュータ産業の王者だった企業が、あっという間に倒産の縁(ふち)に追い込まれたり、ネットサービスの拡大によって、テレビやステレオといった黒物家電が大打撃を受けているのがその例。安価で便利なサービスを使えるようになっている一方で、ぼんやりしていると既存事業が破壊されてしまう。今、こうした100年に一度と言われるような危機が、約10年に一度の頻度で起きているのです。

破壊的イノベーションと対峙するには強いリーダーシップが必要

そんな時代を生き抜くには、厳しい取捨選択をし、スピード感を持って意思決定する経営が必要です。そういう意味では、トップがリスクと責任を負い、大胆に決断する「リーダーの時代」が来ていると言えます。

『イノベーションのジレンマ』(日本語版2001年、翔泳社刊)の著者であるクレイトン・クリステンセンは、「破壊的イノベーションが起こる状況では、新しく小さな組織は有利だが、古くて大きな組織は不利だ」と述べています。古くて大きな組織は、イノベーション以前に構築した仕組みをすぐには変えられないからです。

野球とサッカーにたとえてみましょう。イノベーションとは、世界で行われているゲームを、いわば野球からサッカーにガラリと変えてしまうようなこと。だからといって、野球選手をすぐにサッカー選手に転換させようとしてもうまくいきません。昭和の時代、日本は長年雇用しているメンバーで改善・改良を積み重ねていく野球型の組織を確立してきました。ポジションや打順(役割)は固定され、攻守の区切りが明確で、監督やコーチの指示に従うことがいいゲームを展開する基本です。

ところが、時代が変わって破壊的イノベーションが起きた。攻守が次々に入れ替わり、役割は変化し、個人の瞬間的、自律的な判断力が求められる、サッカー型のビジネスが出てきたのです。この時、多くの企業は、野球選手にサッカーをやらせようとしてしまったのです。選手たちには優れた運動神経がありますから、すぐにサッカーができるようになりましたが、グローバル社会に出ると、サッカーだけを極めてきたロナウドやメッシのようなスゴ腕選手が大勢いるため、勝負にならなかった。これが、日本企業がITやデジタル分野で世界に負け続けてきた理由です。

では、どのような組織なら勝てるのか。そのキーワードが「両利きの経営」です。野球もサッカーも両立させる多様性のある経営です。野球を既存事業とするなら、サッカーはこれからの時代をつくる新しい事業。つまり、既存事業を深めて(深化)しっかりと稼ぎながら、新事業を見つけて(探索)資金投入する、「深化」と「探索」を同時並行で行う「両利きの経営」こそが、生き残りの要素なのです。

改善と革新のバランスを取る「両利きの経営」

「深化」と「探索」によって生き残った一例が富士フイルムです。デジタルカメラの出現により世界的にフィルム事業がすたれ、同業他社が姿を消す中、富士フイルムは医療や化粧品といった他分野の「探索」を行うことで生き残りを果たしています。

「両利きの経営」で重要なのは、「深化」も「探索」も重視し、それを両立させていくこと。既存事業を「深化」させてより多く稼ぎながら、新事業をリサーチする「探索」を同時に行なっていくのです。

しかし、ここで問題となるのが、「深化」と「探索」では求められる人材が全く異なるという点です。「深化」に向く人材は、コツコツ改良を積み重ねられる人。一方「探索」に向く人材は、突飛で大胆なことができる人です。両者は、相性はよくないが相互補完的な存在。この2種類の人材が共存できる多様で多元的な組織である必要があり、それを可能にする組織文化や制度を作るのが、リーダーの大きな仕事です。

また、「探索」の領域にある新事業は、うまく回り始めると、すぐに改善・改良が求められる「深化」の段階に入ります。つまり、改善・改良を行う「改良型イノベーション力」と、革新を生み出す「破壊的イノベーション力」の二兎を追うことが生き残りのポイントです。

例えば、かつて繊維業界の覇者だったカネボウは、繊維から化粧品へと転換することで生き残りを図りましたが、改良型イノベーション力の強い繊維事業を切り捨てることができず、成長領域である化粧品の売り上げで繊維を補塡するという共倒れ現象を生みました。このような時こそ、リーダーが既存事業から撤退し、新事業への移行を決断すべきなのです。

しかし、こういった決断はボトムアップでは決して行えません。「まだ黒字が出ている既存事業からなぜ撤退するのか」という声が現場から出るからです。日本企業は今、「百年の計」のスパンで鮮烈な意思決定をするリーダーシップ力と、現場を支えるボトムアップ力をどう両立するかが問われているのです。

地域密着型の中堅企業が経済の中心となる

これまでは、年を重ねれば会社の中の立場もよくなり、賃金も上がるという平等さが、企業の底力を生み出していました。しかし、これが長く続くと、組織固有のスキルばかりが磨かれます。A社の部長はできても、B社の部長はできない、というケースです。また、職人気質だった人が、年功序列で管理職になったためにモチベーションが下がり、本来の能力を発揮できなくなるケースもあります。

今後は、従来型の人材活用を行う「メンバーシップ型」の組織から、その人が持つスキルや能力を評価する「ジョブ型」の組織に変革する必要があります。私はこれを、「コーポレート・トランスフォーメーション(CX)」と呼んでおり、いわば“憲法大改正” 的な組織改革をすることだと思っています。

私は、これからは地域密着型の中堅・中小企業の時代だと考えています。なかでも、歴史の長い、地域の名門企業が元気になることが、日本経済再生の課題です。幸い、今は新しいデジタル技術をローカル産業群が容易に利用できるフェーズにきています。それらを上手に使い、地域に根差して「改良型イノベーション力」を極めておけば、大きなチャンスをつかめます。

重要なのは「事業」です。事業の持続性をどう持たせるか。それが100年企業を創り、日本経済復興のカギとなるのです。

パネルディスカッション

未来を創る伝統の力

時を超えた「企業の存在意義」を問う

日本にも「両利きの経営」で成功した企業がある

渡邊 冨山先生の基調講演は、示唆に富むお話でした。まずは皆様の感想をうかがいたいと思います。

髙津 既存事業と新事業をスポーツになぞらえ、「野球をしていた人が、すぐにサッカーには切り替えられない」とおっしゃっている点に納得しました。当社は数百年にわたってずっと鰹節(かつおぶし)を扱っている企業なので、何かを変える難しさを実感しています。しかし、掛け売りが当たり前だった江戸時代、“現金掛け値なし” の現金販売に切り替えるなど、商いのやり方を変化させて生き残ってきたのも事実です。

石坂 当社は創業50年を超えたばかりの会社ですので、320年のにんべんさんと席を並べていいのかと感じていますが、今日は自分と自分の会社が今、どんなフェーズにいるのかを確認させていただきながら、冨山先生のお話に聞き入っていました。

私自身はもともと美容やデザインに興味があり、最初はお小遣い稼ぎのつもりで、20歳の時に父が営む石坂産業に入りました。ところがまもなく、テレビ報道を機にいわゆる“所沢ダイオキシン騒動” が発生しました。埼玉県所沢産の葉物野菜から高濃度のダイオキシンが検出されたという報道です。これはすぐに誤報とわかったのですが、所沢市の廃棄物処理業者が世間からバッシングを受けたのです。この時、私たちの仕事の価値をもう一度見直し社会に発信していく仕事に挑戦したい、それが2代目の役目だと考えた私は、みずから「社長になりたい」と創業者である父に志願し経営者人生をスタートさせました。

加護野 私は逆に冨山さんに質問したいのですが、「両利きの経営」で成功している日本企業はあるのでしょうか。

冨山 基調講演で例に出した富士フイルム、それに日本たばこ産業も、いい経営をしています。経営に携わる人たちが、会社の存在意義や能力について、真剣かつ謙虚に考えていると、いい経営体として進化していくと思います。

加護野 オペレーションの効率性を高めながらイノベーションに成功した典型例として、トヨタがありますよね。こうした企業に共通するのは、会社全体でイノベーションに取り組むのではなく、一部門で始めていることだと思います。例えば富士フイルムは、フィルムの生産効率を上げるために分子レベルまで技術を深掘りし、そこから新しい技術を目指しています。こうした「両利きの経営」に成功した大企業は、ほかにもたくさんあると感じています。その多くは冨山さんが批判されている日本的経営の要素を残しています。

加護野忠男 神戸大学社会システムイノベーションセンター特命教授

渡邊 いずれにせよ、100年続く企業は、何らかの革新的な取り組みをしつつ、「両利きの経営」をされてきたように思います。髙津社長、御社では「両利き」の事例はありますでしょうか。

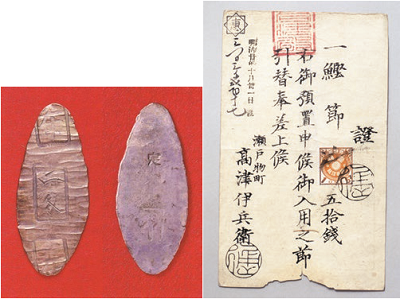

髙津 1830年代、当社は一年中鰹節と交換できる商品券を発行しましたが、銀製だったので発行に手間とコストがかかっていました。そこで紙製の商品券を大量に発行することでコストを下げ、新しい金融の仕組みを作ったという歴史があります。ちなみに、これを考案したのは6代目で、直系の親族ではなく養子だったと聞いています。

渡邊 なるほど、養子に入られた当主がイノベーションを起こされたのですね。長寿企業を目指す上では、直系、あるいは外部からの養子を含め、“誰をトップにするか” が重要な問題だと思います。石坂社長はこの点、どうお考えでしょうか。

石坂 最終的に大切になるのは「情熱がどれだけあるか」だと思います。どんなに知識や学力があっても、情熱がなければ全体を巻き込む力にはなりません。

当社には目に見える商品があるわけではないため、社会に理解していただくのが極めて難しい。しかし、私たちの仕事が経済の支えとなっているのは確かです。私は“土の中の産業” と呼んでいるのですが、見えない根っこの部分だからこそ、あえて社会に見える形で示す役割が求められています。

産業廃棄物の仕事は市民に反対されることの多い仕事です。しかし、創業者の父はかつて、夢の島(現在の東京都江東区)に大量のごみが埋め立てられるのを目(ま)の当たりにし、「日本がこういうことを続けるのは未来にとっていいことではない。自分はこれを変えるために産廃の仕事に就いた」と言いました。私が社長に立候補したのは、創業者の思いを発信しながら、この仕事の経済的価値を示すことに挑戦したかったからです。

社長になるために必要な「修羅場」

渡邊 「トップを育てる」というのは至難の業(わざ)ですが、髙津社長や石坂社長は、以前から「社長になる」という覚悟を決めておられたのでしょうか。

髙津 私は、幼い頃からトップになるものだと洗脳されるようにして育ちました(笑)。高校を卒業する時に、先代から将来について尋ねられ、「家を継がないなら出て行け」と言われたことがあります。そんな状況でしたから、大学時代にはすでに、夏休みに鰹節工場の製造現場に入って研修を受けていました。

石坂 私の父は、長男である私の弟に会社を継いでほしかったようです。ところが、私が「継ぎます」と言ったものだから、即答で「廃棄物業で女性がトップに立つのは無理」と返されました。結局、代表権のない「お試し社長」としてチャンスをもらうことから始まりました。

冨山 名門企業の場合は、会社を継ぐことを宿命づけられた人がトップを襲名するため、逃げも隠れもできない。ここがサラリーマン社長の企業との違いであり、名門企業の強みだと思います。

渡邊 ところで、リーダーというのは、育てるものなのでしょうか、それとも育つものなのでしょうか。

冨山 人の能力とは、先天性と後天性の掛け算だと思います。100人以上のトップ人事に携わって思うのは、どんなに慎重にトップを選んでも、いいリーダーを選べる確率はせいぜい3割。そのくらい難しいのです。もしも社長就任前にテストをするなら、修羅場を経験してもらうのが一番ですね。リーダーの必須条件は、ストレス耐性があるかどうか。トップが最終決定しなければならないのは、誰も決断したがらない難しい問題ばかり。そこでメンタル的に耐えられるかどうかが重要なのです。

渡邊 修羅場を乗り切るポイントはあるのでしょうか。

冨山 まずは想像力、そして悪いニュースを隠さないこと。難しい問題を独断即決できる能力も必要です。タイプで言えば、タフで明るい人物。日本企業は、とかくエリートをエリートな場所に置きたがり、誰がやっても成功する現場を経験させようとしますが、これは最悪です。ボロボロの市場でボロボロの負け戦を経験させるほうが鍛えられます。

冨山和彦 経営共創基盤グループ会長

渡邊 髙津社長と石坂社長にも、修羅場はありましたか。

髙津 修羅場らしい修羅場はなかったと思いますが、販売チャネルの半分を占めていたあるデパートが消滅し、ピーク時と比べて90億円も売上が下がった時期があります。デパート以外の店舗に出店してもうまくいかず、撤退するかどうかずいぶん悩みました。先代の時からの役員に辞めてもらうという決断を迫られたこともあります。

石坂 私の場合、女性が社長になったことで社員が不安になり、4割近くが辞めてしまったことがあります。ある日、先代社長である父に相談しに行くと、「俺に言って何かが変わるのか?」と言われました。私はこの時、「決断をするのが社長の仕事だ」と教えてもらった気がします。

加護野 西洋には、「失敗への道は善意で舗装されている」ということわざがあります。つまり、先代や古い役員が善意で言ってくれることが、すべて正しいとは限らないということです。結局は社長が自分で決断しないといけないんですね。

社長を計画的に育てるのは大変ですが、ファミリー企業に関して言えば、現トップが若いうちに子どもに経営を譲ったほうがいいと思います。仮に子どもがうまくいかなかった場合、いつでも返り咲けますから。

長寿企業を目指すためのイノベーション

渡邊 長寿企業を目指すには、イノベーションを繰り返す必要があると思います。髙津社長と石坂社長が今、挑戦されていることは何でしょうか。

渡邊祐介 PHP理念経営研究センター代表

髙津 当社は約50年前に「フレッシュパック」「つゆの素」を発売して以来、それを主力商品にしてきました。しかし、価格競争の影響でかつてほど収益が上がらなくなったため、健康的な付加価値を付けて進化させてきました。

さらには、鰹節から「出汁(だし)」「料理」へと事業領域を拡大しています。その一つが10年前にオープンした、100円で出汁を飲めるスタンド「日本橋だし場」。これによって、多くの方が出汁に興味を持っていることがわかりました。私たちにとっては目からウロコでした。

そして今、最も力を入れているのは、出汁を使った料理をそのまま届けるサービスです。出汁とスパイスを組み合わせた調味料など、洋風メニューに使える商品も増やしています。日本では、家庭で和食を食べる機会が減っていますが、そんな中、いかに出汁と食事の接点を増やすかということに取り組んでいます。

石坂典子 石坂産業社長

石坂 当社では、自分たちの活動の可視化に以前から力を入れています。20年ほど前、会社周辺が不法投棄で荒れていた頃から社員がボランティアで拾い集めたポイ捨てゴミが2019年、立米(りゅうべい)換算で東京スカイツリーの高さに達し、そのことを社内外に向けて可視化しました。また、会社周辺の雑木林を地権者から借り受け、環境教育フィールドに発展させる取り組みも行なってきました。再生させた里山を「三富今昔村(さんとめこんじゃくむら)」と名づけ、さまざまな体験をしていただける場として提供しています。例えば、雑木林は江戸時代から続く循環の場でもあるので、オーガニック野菜農業や、育てた野菜を味わう食育体験を通じて、“廃棄物” と“食べること” が循環でつながっていることを体感してもらっています。

こうした取り組みによって、まず職場の雰囲気が変わりました。そして「石坂産業で働きたい」という人も増えました。活動を可視化することで、私たちの考えていることが地域に伝わっていく瞬間が生まれたのだと思います。現在、年間5000人くらいの子どもたちが社会科見学で当社が管理する里山を訪れてくれています。今後は温浴事業なども展開し、人と自然環境が少しでも長くつながれるようなことを計画していきたいと考えています。

渡邊 これこそ、企業の存在意義を問うているわかりやすい事例ですね。最近は多くの会社に立派な企業理念があり、社員がそれをそらんじられる、そういう時代になっていますが、それでもまだまだ「自分ごと」にできていないケースをよく見かけます。理念を可視化できないことが原因の一つである気がしています。松下幸之助は、従業員200〜300人くらいが最も理想の経営をしやすい規模だ、と言っていました。ですが、企業の合併も視野に入れなければならない時代、このあたりの折り合いをどうつけていけばよいのでしょうか。

冨山 企業は世の人のために役に立つものを提供し、対価をもらうことで利益を上げています。しかし、会社の規模が大きくなると、その構造が見えにくくなります。そのため、“満員電車で会社に通勤すること” が仕事になってしまう。だからこそ、自分たちがなぜ社会に生かされているか、その実感を社員が腹落ちした状態で共有することが重要なのです。デジタル化によって、働く意義や理念のつながりを可視化しやすくなっています。そこに注力するのも、経営者の大事な仕事です。

渡邊 石坂社長にお聞きしたいのですが、かつて4割近くの社員が辞めてしまった時と今とでは何が変わったのでしょうか。

石坂 「目的の理解」が進んだのだと思います。自分の仕事が何のために存在するかわかった時、社員に新しいポテンシャルが生まれます。会社は、共感がなければ前へ進みません。組織としてどこを目指していて、そのために何をすればいいのかを社員が知った時、物事は自動的に動き出します。もし動いていなければ、それは現場の問題ではなく、経営者の問題です。

20年前、嫌がる社員に「ヘルメットをかぶろう」「身なりを整えよう」と言っていた時と、「未来に向かって、ゼロ・ウェイスト・デザインでどう循環型社会を作れるのか考えよう」と話している今とでは、経営者としての悩みの質がぜんぜん違います。一緒に働く仲間の質も変わっています。そうしたことを実感できるのが経営の楽しさですし、そこに周囲をどう巻き込むかが、経営者である私の役割だと思います。

渡邊 髙津社長は、会社としての一体感を醸成するために、何か意識されていることはありますでしょうか。

髙津 誰とでも分け隔てなく話すことを心がけています。そして、伝えたいことは何度も話す。“伝える” と“伝わる” の間にはギャップがあるので、伝わるまで何度も話して理解してもらうようにしています。また、社長になる以前から、トップダウンではなく一緒にやっていくという姿勢を貫いています。目指すところに向かうために、新事業や新商品をともに生み出していく、という考え方です。

100年企業を目指すためのリスクとチャンス

渡邊 イベント参加者からたくさん質問が来ています。一つ目は「新規事業や経営改革を行う中で、社内の抵抗や障害はなかったのでしょうか」ということですが、いかがでしょうか。

髙津伊兵衛 にんべん13 代当主・社長

髙津 「日本橋だし場」を出店する時、“試飲” のイメージを持つ社員がいて、「お客様からお金をもらっていいのか」という反対意見が出ました。これに対しては、「その場で鰹節を削り、出汁を引き、対面で提供することに価値がある」ということを理解してもらうために、丁寧に説明しました。

日本橋だし場(NIHONBASHI DASHI BAR)では日本型食生活(鰹節から始める健康生活)を提案(にんべん)

石坂 私は、反対意見や抵抗は、むしろあったほうがいいと思っています。当社には私より年配の経営幹部がたくさんいますが、私が気づかないことに気づいているから意見してくれるのだと思います。それに経験値が高い人がそばにいてくれることで、私自身が経験できない分野の情報をたくさん得られます。地域の方や会社見学に来られる方々の声も同様です。うれしい声ばかりではありませんが、これこそが経営の財産。思い込みだけで取り組んでいるかもしれないことを、別の目線で見て、気づかせてもらえます。

加護野 旭化成でかつて新規事業を積極的に行なってきた宮崎輝氏は、「新規事業で一番のプラスになるのは、社内の反対だ」と述べています。反対する人々は、落とし穴がある場所を教えてくれるんですね。それに、反対されるから担当者は気持ちが燃えるという側面もあります。

渡邊 「社員がコーポレート・トランスフォーメーション、つまり会社の作り変えの必要性を認識しているのにもかかわらずトップがそうでない場合、ミドル層から改革を行うことはできるのでしょうか」という質問も来ています。

冨山 日本で行われる革命は、実はミドル層によるものが多いのです。日本は終身雇用によって、社員を簡単にはクビにできませんから、そこを逆手に取り、社長や社外取締役を「駒」と思って、その名前を借りて革命を仕掛けることができます。明治維新がまさにそうでした。

渡邊 そうですね。さて、今日は視聴者の皆様にとっては、さまざまな学びを得られた機会だったと思います。最後にひと言ずつコメントをお願いいたします。

冨山 今は大変な時期ですが、さまざまな問題を一気に解決するチャンスでもあります。こういう時だからこそ経営者が力を発揮し、持続性ある企業に進化させてほしいと思います。

石坂 かつて小泉純一郎氏が当社に見学に来られた時、「経営者は情熱だけでなく、使命感と責任感も兼ね備えていないといけない」と言われたことを思い出しました。100年企業になるためにそんな経営者でありたいと、あらためて思いました。

髙津 当社には100年分の日記が残っていますが、安永2年には「疫病流行(はや)る」と書かれています。人類はそのような災厄を乗り越えて今があるわけですから、この状況を克服すれば、さらによりよい状態になるのではないかと思っています。

加護野 長寿企業を作ることは、本当に難しいことです。世界最古の会社と言われた旧・金剛組は、親子の確執が原因で1400年以上続いた歴史を終えました。経済学者のアルバート・O・ハーシュマンは、「情念は物事を狂わせてしまう可能性があるが、損得勘定を持ち込むことで情念を抑えることができる」と述べています。ファミリーの確執が生まれそうな時は、冷静にそろばんを弾くことが長寿企業を目指す秘訣かもしれません。

渡邊 ご登壇の皆様、そしてご視聴くださった皆様、今日は長時間にわたりありがとうございました。

シンポジウム写真:PANDASTUDIO.TV

商品・企業写真提供:各社