現代に生きる「三方よし」の精神

目次

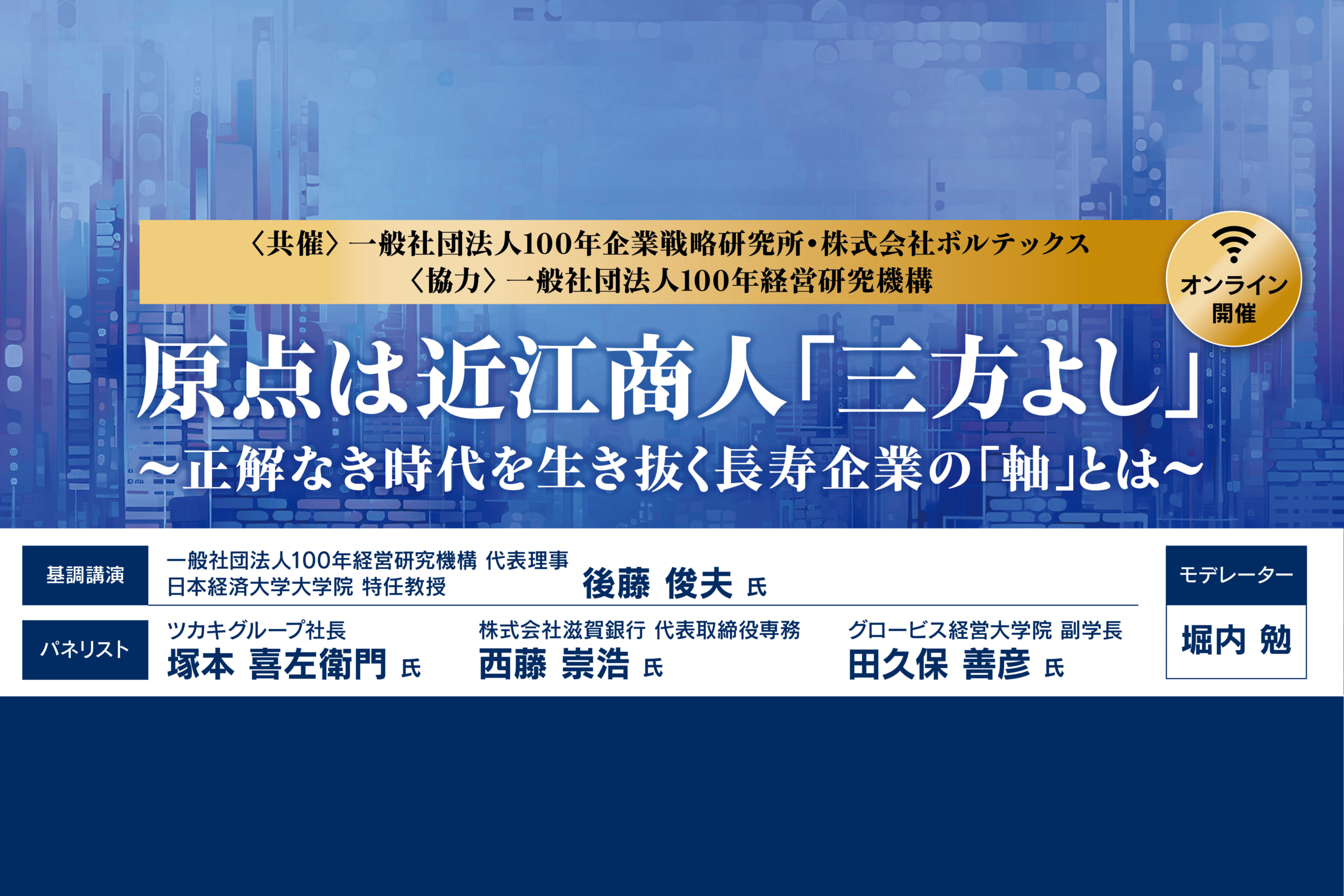

世界の資本主義が行き詰まる中、かつて近江商人が大切にした三⽅よし(売り⼿よし 買い⼿よし 世間よし)の精神が今、改めて注⽬を集めています。100年企業戦略研究所では3月12日にオンラインセミナー「原点は近江商人『三方よし』」を開催。「三方よし」の理念を受け継ぐ経営者の皆様に、新しい時代の流れの中でこの精神を経営にどう生かしていくのかについて語っていただきました。

パネリスト

塚本 喜左衛門 氏

ツカキグループ社長

⼤阪市⽴⼤学経済学部卒業。1975年ツカキを設⽴し、社⻑に就任。1984年塚喜商事の社⻑に就任(喜左衛⾨襲名)。2002年マリエクラッセ、2004年京都和装、2011年タムラの社⻑に就任。2019年「⻄陣織あさぎ美術館」館⻑に就任。NPO三⽅よし研究所理事⻑も務める。

西藤 崇浩 氏

株式会社滋賀銀行 代表御取締役専務

1983年4⽉滋賀銀⾏⼊⾏。2014年2⽉に審査部⻑、同年6⽉に取締役審査部⻑に就任。2017年6⽉常務取締役を経て、2023年6⽉27⽇より現職。2021年から2023年にかけて、滋賀経済同友会の代表幹事も務める。

田久保 善彦 氏

グロービス経営大学院 副学長

慶應義塾⼤学理⼯学部卒業、学⼠(⼯学)、修⼠(⼯学)、博⼠(学術)。スイスIMD PEDコース修了。三菱総合研究所を経て現職。経済同友会幹事、上場企業・ベンチャー企業社外取締役、顧問等も務める。著書に『社内を動かす力』、共著に『創業三〇〇年の長寿企業はなぜ栄え続けるのか』等がある。

モデレーター

堀内 勉

一般社団法人100年企業戦略研究所 所長/多摩大学大学院経営情報学研究科教授、多摩大学サステナビリティ経営研究所所長

東京大学法学部卒業、ハーバード大学法律大学院修士課程修了、Institute for Strategic Leadership(ISL)修了、東京大学 Executive Management Program(EMP)修了。日本興業銀行、ゴールドマンサックス証券、森ビル・インべストメントマネジメント社長を経て、2015年まで森ビル取締役専務執行役員CFO。

創業精神を現代に合わせて適用する

堀内 今世紀に入って経済のグローバル化が一層進展しました。同時に、ESG投資やSDGsなど、企業も環境や社会に対する責任を負い、持続可能な社会の実現に取り組むべきだとする新しいトレンドが生まれています。こうした時代の変化に、老舗企業としてどのように対応していかれますか。

西藤 私ども滋賀銀行はプライム市場に上場していますので、コーポレートガバナンスの観点から投資家からさまざまなことを求められます。それに対してはしっかりと対応していかなければなりません。

一方で、私どもは地域の金融機関であり「ローカル」な存在です。グローバルな考え方をそのまま地域経済に当てはめても通用しません。それをいかに地域の視点に落とし込めるのか、グローバルとローカルを合わせた「グローカル」な視点を持つことが重要だと考えています。

例えば、「グリーンボンド(環境債)」や「サステナビリティ・リンク・ローン」は、どちらかといえば大企業向けに開発された商品です。そこで私どもでは、地域の中堅中小企業でも活用できるように、たとえば少ない金額でも購入可能な商品を開発しています。こうして地域でも脱炭素に向けた取り組みが実践できるようにサポートしています。

塚本 ツカキグループには、創業以来受け継がれてきた先人の知恵がございます。

一つは、「売り手よし、買い手よし、世間よし」の「三方よし」です。このとき、最終的に目指すのは「世間よし」です。「世間よし」とは、世の中に必要なことに取り組むことで、今の言葉で言えば「社会課題」の解決を目指すということだと思います。

もう一つは「三分法」という考え方です。

これは、危機から会社を守るために、物事を三つの異なる分野に分けるというやり方です。事業では、祖業である「きもの」「西陣織」の卸・製造販売に加え、次の柱として「宝石・毛皮・バッグ」を取り扱い、3つめの柱として「ウエディング」等を展開しています。従来の事業だけにこだわるのではなく、時代に合わせて新しい事業分野に進出し、つねに変化する世の中に対応してまいりました。

また資産においては、「本業における資産」「不動産」「金融商品」の3つに分散管理しています。「三分法」によって、次々と到来する多様な危機のショックを和らげ、次なる挑戦への原動力に変えてきました。

「三分法」は、今でいう「リスクマネジメント」にあたるのではないでしょうか。

田久保 長寿企業の経営には共通点があります。それは、まず地域に貢献し地域に価値を提供する。その結果、地域からの恩恵が会社に返ってくる、ということです。「三方よし」の経営を実践することで、地域と共存共栄の関係を構築されています。

実はこのことこそ、真のグローバル化ではないかと私は考えています。世界のどこに進出しても、そこに住む人、働く人がいるわけです。そこでいかに自社に有利な事業を展開するか、どれだけ利益を吸い上げるかという発想ではなく、地域の人を慮り、その地の発展と幸福に貢献していく。そういう企業こそ、一時的ではなく持続的な発展を世界各地で遂げているのです。

世の中に貢献するからこそ、世の中から守られ存続できる

堀内 資本主義の世界では、これまでの株主資本主義からマルチステークホルダー資本主義の方向にシフトしようという動きがあります。そうした中で、「三方よし」という日本人的な商人道の精神は、世界でどのようにとらえられていると思われますか。

西藤 今、多くの企業がSDGsを掲げて取り組みをしています。経営者の皆様からよく「SDGsは、近江商人の『三方よし』そのものですね」というご指摘をいただきます。当行では、この「三方よし」を、一般の会社の社是にあたる「行是」に掲げて実践してまいりました。まさしくその延長線上に、現在のSDGsや脱炭素の活動があります。そういう意味では、「三方よし」の教えは世界規模で注目され始めているといっても過言ではないと思います。

塚本 「三方よし」、なかでも「世間よし」のお話をすると、「それにかかるコストはちゃんとペイするのですか」といった質問をお受けすることがあります。私はそれに対して違和感を覚えるのです。

明治時代に、埼玉県秩父地方で「秩父一揆」という百姓一揆が起こりました。飢饉に苦しむ農民が租税の軽減等を求めて蜂起し、その過程で金持ちの商店を次々と打ち壊すという事件が発生しました。

ところが、近江商人出身の矢尾百貨店という店は、地域の人たちによって守られました。日頃から徳のある商売に徹していたため、一揆の主導者たちは「ここはわれわれの暮らしを守ってくれる店だから手を出すな」と厳命していたのです。

社会に必要なことをする会社は残り、不必要なことをする会社は消える——それを象徴する出来事でした。「世間よし」はコストと比較してやる・やらないを決める問題ではなく、そもそも会社が存続するための根本的な条件ではないかと思うのです。

時空を拡大した「三方よし」の認識を

堀内 今の塚本社長のお話は、昨今よく耳にする「パーパス経営」そのものではないかと思います。企業は今、自身の社会的存在意義が問われる時代を迎えています。このような流れに対して、「三方よし」の精神は、今後どう生かされていくとお考えですか。

田久保 「三方よし」がこの国の商人道の原点をつくってきたことは間違いありません。ただ、現代は従来の「三方よし」だけでは収まりきらない時代を迎えています。ビジネスが複雑化し、「買い手よし」といっても目の前のお客様だけではなく、その先の、さらに先での使われ方まで考慮することが求められます。「世間よし」といっても、さすがに昔は「地球全体」にまでは思い及んでいなかったのではないでしょうか。「三方」をベースにしつつ、これからは「三方」を拡大していくという視野を持って事業を行う必要性を感じます。

西藤 私は「三方よし」に、「未来よし」を加える必要があると考えています。現在だけでなく、未来世代の幸せも考えてビジネスを行わなければならない。今ある資産、例えば目の前に広がる琵琶湖という大きな資源も、現在の資産・資源であると同時に、はるか先の未来の資産でもあるのです。現在の私たちは、そのうちの短い一部の期間だけ、貴重な資産をお預かりしているのだという認識を持つべきだと思います。

田久保 この先人類が快適に生き延びていくためには、バランスのよい経済成長が不可欠です。そのときビジネスの支えになりうるのが「三方よし」を原点とする日本の商人道です。このことをわれわれ日本人はもっと誇ってよいと思います。環境を考慮した経営の話では、どうしてもヨーロッパ主導になりがちですが、日本の商人道をもっと打ち出し、世界に発信していくことで、世界に対して貢献できると確信しています。