対面販売のリアルなネットワークが資産

~地域と顧客に寄り添う「街の牛乳屋」明治クッカー次の100年戦略【後編】

目次

外資系コンサルティング会社から、牛乳宅配会社「株式会社明治クッカー」の3代目社長に就任した西原亮氏。社員の反発や業界ワーストの解約率など、危機的状況を乗り越えながら、業界の“常識”を覆すビジネスモデルの転換で経営に光が見え始めます。

その後も経営を好転させるカギを探るため、お客さまのもとにヒアリングに行った西原氏。そこで聞いたのは「別に、牛乳は好きじゃない」という驚きの一言でした。しかし、その一言が「牛乳屋×デジタル」の経営スタイルへと変革するきっかけになったと言います。

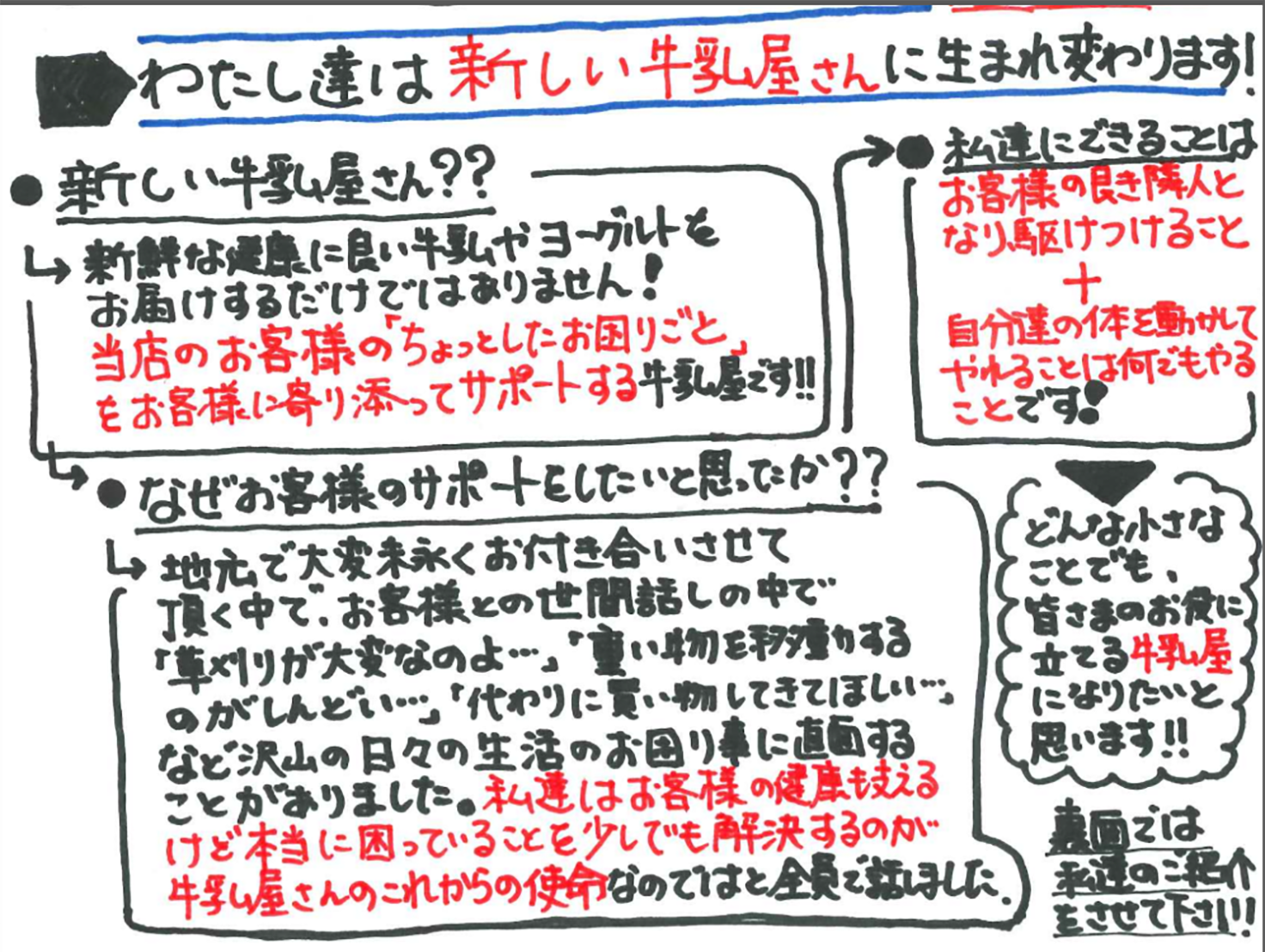

転機となった「手書き」のチラシ

「別に、牛乳とヨーグルトは好きじゃないのよね……」

思いがけない一言に私たちがあ然としていると、Aさんは言葉を続けました。

「でも、いつも営業に来てくれるお兄ちゃんが頑張っていたから、ずっと牛乳を取っているのよ」

「そうだったんですね。では、Aさんは私たちに何を求めていますか?」

そう尋ねた私に、Aさんは次のアドバイスをくれました。

「まず、あんたたちの顔が見えるようにしなさい。それに、きれいなチラシはいらない。サインペンの手書きでいいから、あんたたちがどんな思いで、どんなことをやっているのかを書きなさい。あと、この近所はおじいちゃん、おばあちゃんが多いのだから『何かあったら手伝いますよ』と書きなさい」

会社に戻った私たちは、言われたとおりに手書きのチラシを作成し、後日Aさんのもとに持っていきました。すると、Aさんはその汚い字のチラシを手に取ると、近隣の家々を回って「あなた、明治クッカーさんの牛乳を取りなさいよ」と“営業”してくれたのです。その場であっという間に5件の契約が取れました。

この出来事からわかったのは、シニアのお客さまは日常生活で小さな困りごとをたくさん抱えているのだ、ということです。

例えば、スマホの操作がわからない。でも、家族に聞くと「この間教えたじゃないか」と怒られる。友達に聞くのも恥ずかしい。そんなささいな悩みごとの積み重ねが、QOL(生活の質)を低下させているのです。

このことに気づいた私たちは牛乳の配達だけでなく、シニアのお客さまの身の回りの困りごとに耳を傾け、手伝うようにしました。ジャムの瓶のふたを開ける。植木鉢を15センチずらす。屋根瓦が壊れたら信頼できる業者につなぐ――それらを手助けするだけで、お客さまの表情が晴れやかになり、感謝してもらえるようになりました。

そして、配達を担当する社員も「本当は困っている人の役に立つ仕事がしたかったんです」と、自分の仕事に価値と誇りを見いだせるようになっていったのです。

DXは「お客さまの困りごとに時間を使う」ため

お客さまのために役立つことをもっとしたい――働く意義を見いだし始めた社員たちに、私はこう呼びかけました。

「今までの7割の時間でメシの種(売り上げ)を稼ぎ、残りの3割を将来の種(お客さまの困りごと解決)のために使おう」

そこで着手したのが、デジタルツールを活用したDXです。

DXといっても、当社のような小さな会社は高価なデジタルツールにお金をかけられません。それに8割以上が高卒の社員で、ITのバックグラウンドもありません。

そんな私たちが活路を見いだしたのが、Google Workspaceの各種ツールでした。メールもクラウドストレージもカレンダーもそろっていて、すべて無料で使える。エクセルやパワーポイント「らしき」ものもある。これらのツールを徹底的に活用し、業務効率化を図りました。

また、当社にはITの苦手なスタッフもいます。でも、彼らもスマホは必ず持っている。そこで、スマホで簡単に情報を入れられる業務アプリを、AppSheet(Googleが提供するノーコードツール)で開発しました。

さらに、これらのGoogle WorkspaceやAppSheetを活用した業務効率化の実践例を、当社の公式YouTubeチャンネル「cooker8 by 明治クッカー」で紹介しました。おかげさまで好評をいただき、チャンネル登録者数は約12万人に上ります(2025年7月現在)。

「なぜ牛乳屋がDXのYouTubeを?」とよく驚かれます。確かに、一見すると牛乳宅配業とデジタルには何の関係もなさそうです。でも、繰り返しますが当社にとってのDXの本質とは「お客さまにとって価値ある仕事をするための時間を確保する」ことだったのです。

自社でのDXの実績を生かし、今日ではGoogle Workspaceを活用したDX改革支援サービスも展開しています。社員にとっても「牛乳屋」と「デジタル」のパラレルキャリアが実現し、ビジネスパーソンとしての価値向上につながっています。

対面販売のネットワークが持つ可能性

一連のDXによって生み出された時間を活用し、当社ではシニアのお客さまの困りごとを解決するさまざまな取り組みを展開しています。

先日は、あるスタッフがシニア向けのスマホ教室を開催しました。その際に判明したのですが、シニアの方の多くは、よくわからないうちにスマホの料金を高額のプランに契約してしまっているなど、新たな困りごとが判明しました。彼らが抱える身近な困りごとは本当に多く、対面販売の接点を持つ私たちが支援できる余地は大きいと感じています。

最近では全日本空輸(ANA)との協業で、シニア層に新たな移動体験を提供するための実証実験を行いました。当社の60代~80代のお客さまをモニターに、地域をウォーキングしてもらい、その移動前・移動中における不便や課題を抽出する、というものです。この実証実験で抽出された課題は、ANAが開発するユニバーサルMaaSの開発に活用されます。

牛乳宅配業を通じて築き上げてきたお客さまとの信頼関係が、当社における見えない資産となり、シニアビジネスに取り組む企業との協業・連携にも生かされているのです。シニア層のリアルな声を聞きたいとのニーズは高まっているので、こういったパートナーシップは積極的に行っていきたいと考えています。

今後、人々のコミュニケーションの中心がデジタルにシフトするにつれて、対面でのリアルコミュニケーションの持つ価値はさらに増大していくとみています。当初、父の会社を継ぐ際にかすかに感じていた、対面販売のネットワークを持つ牛乳宅配業の可能性。それは今、確信へと変わっています。シニアのお客さまはもちろん、遠方に住む息子さん、娘さんにとっても「市川に明治クッカーさんがいてよかった」と思ってもらえる企業を目指していきたいと思っています。

今こそ、トップが最前線で動く時

YouTubeなどを通じて当社の取り組みを発信する中で、「中小企業においてDXをどう進めていけばよいでしょうか?」などといったご質問をいただく機会も増えました。

その際にいつもお話ししているのは、デジタル以前にまずは「業務を見直す」ことです。

当社でも、自分たちがやるべきでないと判断した業務はどんどん手放していきました。訪問での手集金はしない。社員の1日の行動をただ報告するだけの日報も廃止。全社員が追いかけるべきKGI(重要目標達成指標)・KPI(重要業績評価指標)はたった3つに絞っています。

デジタルツールの導入を目的化せず、まずは既存の業務を徹底して見直し、減らしていく。それがDXのいちばんのポイントです。むしろ、「できればデジタルツールは使わないほうがいいですよ」と言っているくらいです。

「どうしたら、明治クッカーさんのように斜陽産業で変革を起こせますか?」ともよく聞かれます。とくに私と同じように家業を引き継ぎ、成熟産業や停滞産業と呼ばれる業界で自社の未来に不安を抱いている経営者の方は多いと思います。

一つ問いかけたいのは、「本当にお客さまの声に耳を傾けていますか?」ということ。お客さまの本音は、紙上のアンケートや短時間のヒアリングでは引き出せません。お客さまのもとを訪ね、2、3時間は関係のない話をした後、ふとしたときにポロッと出てくるものなのです。

タイパ・コスパは脇に置いて、いったんお客さまとじっくり向き合う。そこから出てきたニーズを拾い上げ、一つひとつ解決する。そのことに尽きると思います。

加えて、大事なのはトップである経営者が自ら動くこと。コロナ、インフレと市場環境が激しい変化にさらされている今こそ、かつての創業期のように、トップがもう一度プレーヤーとして最前線に立つ時だと思っています。その一歩を踏みだすことで、変革のヒントが見えてくるのではないでしょうか。

お話を聞いた方

西原 亮 氏(にしはら りょう)

株式会社明治クッカー 代表取締役

慶応塾大学卒業後、アメリカ・ニューヨークに拠点を置く投資ファンドと大手総合商社の合弁にて設立された経営コンサルティング会社に入社。主に全社組織改革、新規事業立案、新興国への海外事業展開戦略などのプロジェクトに参加。同社で5年の勤務を経て30歳を迎えた2013年、父親の跡を継ぐために明治クッカーに参画、同年8月より代表取締役に就任。斜陽産業の経営改革に奮闘し、売り上げ、従業員数ともに10年で700%の成長を実現。 2019年より「にっしー社長」としてYouTube、およびTikTokにてビジネススキルの情報発信を開始。初の著書『コンサル時代に教わった 仕事ができる人の当たり前』(ダイヤモンド社)が14万部超のヒットとなる。

[編集] 一般社団法人100年企業戦略研究所

[企画・制作協力]東洋経済新報社ブランドスタジオ