世界の都市総合力ランキング2025で東京が2位に浮上

目次

2025年12月17日、一般財団法人森記念財団都市戦略研究所が「世界の都市総合力ランキング(GPCI)2025」を発表しました。

この調査は2008年から実施されており、今回で18回を数えます。そして、今年の話題は何といっても、2016年から9年連続で3位だった東京が、2位の座を維持し続けてきたニューヨークを抜いて2位に浮上したことです。

今回、東京が2位に浮上した理由、そして同時に発表された「世界の都市総合力ランキング―金融センター」と「世界の都市総合力ランキング―スタートアップ・エコシステム」の内容についても解説します。

「文化・交流」「居住」「環境」分野の躍進で東京がニューヨークを追い抜く

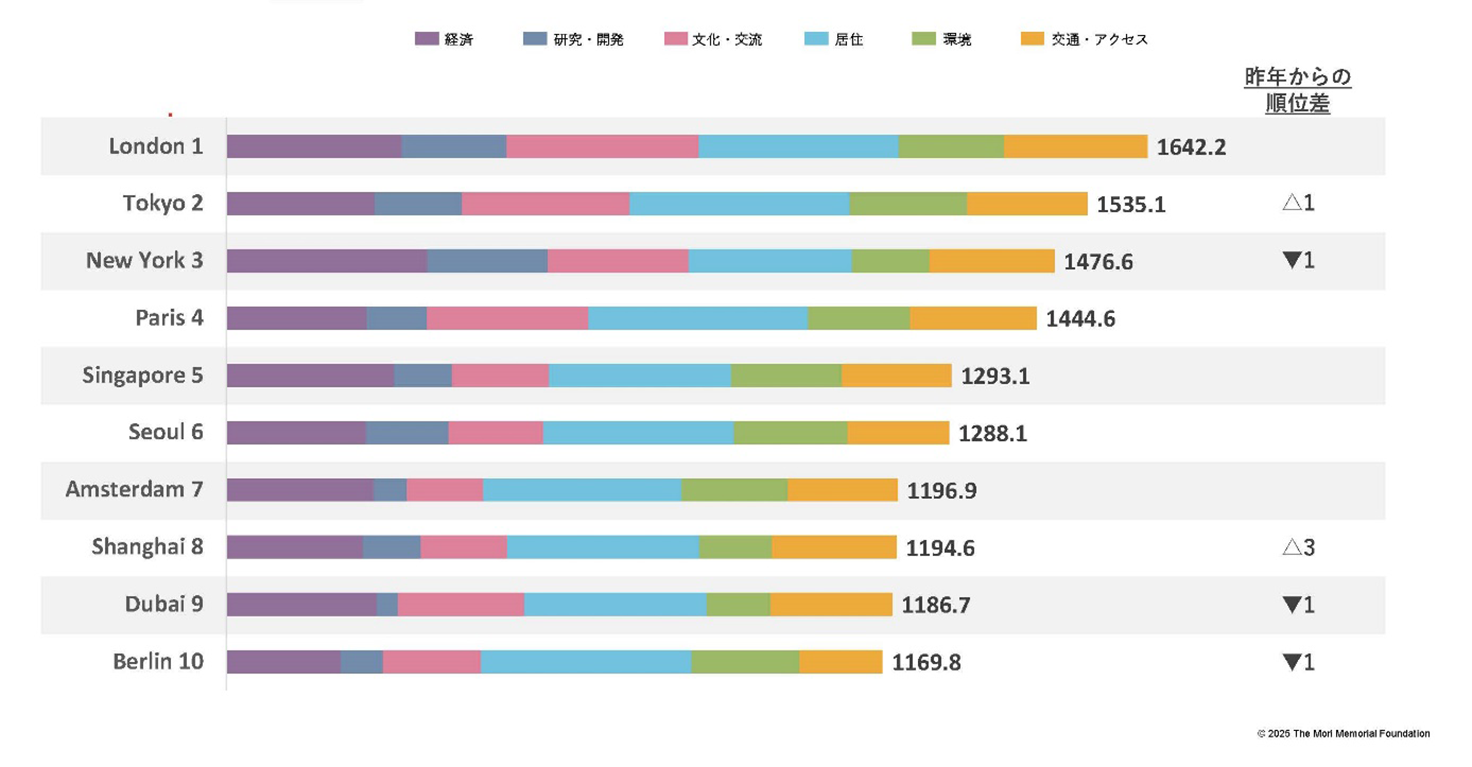

GPCIが初めて発表された2008年当時、対象となったのは世界30都市でしたが、2025年では48都市まで対象が拡大されました。ランキングの作成にあたっては、「経済」、「研究・開発」、「文化・交流」、「居住」、「環境」、「交通・アクセス」という6分野について、27指標グループ・72指標が設けられ、それぞれについて偏差値方式でポイントを付けていきます。今回の総合ランキングのトップ5は、1位がロンドン、2位が東京、3位がニューヨーク、4位がパリ、5位がシンガポールでした。

図表 GPCI2025総合ランキング トップ10

大きな動きとしては東京とニューヨークのランキングが入れ替わったことです。前回発表時まで2位だったニューヨークは、2022年調査から徐々にポイントを下げてきており、東京との差はわずかになっていましたが、それがようやく逆転しました。

なぜ東京が2位に浮上したのでしょうか。6分野のポイントを見ていくと、「経済」分野では東京は昨年の10位から12位に後退しましたが、「文化・交流」分野が1ランク上がって2位、「居住」分野が2ランク上がって1位、「環境」分野は11ランク上がって7位になりました。

さらに細かく見ていくと、「経済」分野が2ランク後退したのは、「賃金水準の高さ」や「ワークプレイス充実度」、「世界トップ500企業」、「優秀な人材確保の容易性」の順位が悪化したからです。

とはいえ、「経済」分野の中には好転している指標もあります。たとえば「GDP成長率」は24ランクという大幅な上昇で22位に、「経済自由度」は9ランク上がって18位になりました。ただし、GDP成長率はコロナ禍にマイナスとなったことの反動で、それがプラスに転じたことでのランクアップですので喜ぶのには早いのですが、日本経済が回復基調に入っている兆しが見えるという意味では朗報です。

一方、6分野のうち2位になった「文化・交流」分野においては、「観光地の充実度」、「ナイトライフ充実度」という2つの指標が大きく順位を伸ばしています。ちなみに「文化・交流」分野が2位になったのは、調査開始以来、初めてのことです。トップのロンドンの牙城を崩すには、まだちから足らずですが、インバウンド増加などが契機となってこの分野で2位につけたのは画期的でもあります。

また「居住」分野も、調査開始以来初の1位となりました。指標別に見ると「働き方の柔軟性」、「物価水準の低さ」の順位が大きく上がっています。

そして「環境」分野は、新規指標である「企業のサスティナビリティ評価」が高いスコアを獲得。加えて「緑地の充実度」も大きく上昇した結果、昨年に比べて11ランク上がり、7位になりました。

このように、「文化・交流」、「居住」、「環境」という3つの分野において順調に順位を上げた東京に対し、ニューヨークが劣後した理由は、「居住」分野と「環境」分野の悪化が、足を引っ張っているからです。

もちろんニューヨークにも強みはあります。「経済」分野では「GDP成長率」、「政治・経済・商機のリスクの低さ」という2指標が大きく順位を下げたものの、それでも順位は1位を維持していますし、「研究・開発」分野も同様です。

しかしニューヨークは、「居住」分野において「働き方の柔軟性」、「物価水準の低さ」という2指標が、前回調査に比べて悪化し、かつ「住宅賃料水準の低さ」が48位という低い順位に甘んじた結果、「居住」分野の順位が44位まで悪化しました。加えて「環境」分野においては「1人あたりCO2排出量の少なさ」、「気温の快適性」、「都市空間の清潔さ」という3指標が悪化したことで、その順位が39位までランクダウンしたことにより、ニューヨークは総合ランキングで、東京に抜かれる結果となりました。

国際イベントの開催で大阪が大躍進

GPCIで評価される48都市には、東京だけでなく大阪と福岡も含まれています。

福岡は総合ランキングが40位で、どちらかというと下位ではありますが、2ランク上昇しました。分野別では「経済」分野が3ランク上昇したこと、「文化・交流」分野と「居住」分野がそれぞれ2ランク上昇したことが主因となっています。

また前回調査に比べて飛躍的に上昇したのが大阪です。総合ランキングを17ランク上げて18位に入りました。

大阪では2025年4月から10月にかけて「大阪・関西万博」が開催されました。このような国際的イベントが行われる場合、開催される数年前から各指標が上向き、開催後もその余韻から総合ランキングが大きく上昇する傾向が見られます。指標では「文化・交流」分野が10ランク上昇して、13位になりました。その他、「経済」分野、「居住」分野、「環境」分野、「交通・アクセス」分野も、前回調査に比べてランクアップしており、総合ランキングを押し上げています。

課題残る東京の金融センターランキング

GPCI2025では、同時に「金融センター」と、今回から新たに「スタートアップ・エコシステム」が公表されました。

金融業界はグローバル化が加速しており、国際金融センターとしての地位確立を目指して、さまざまな施策が講じられています。「世界の都市総合力ランキング―金融センター」は、「金融商品市場」、「金融仲介機能」、「外国為替・金利市場」、「高度専門人材」という4つの指標グループにおいて、計14指標で構成され、国際金融センターとしての競争力を評価し、順位付けしています。

ランキングは、1位がニューヨーク、2位がロンドン、3位が東京で、これは前回調査と同じ結果になりました。また4位が北京、5位が香港、8位がシンガポール、10位が上海というように、上位10都市のうち5都市がアジアの都市になっています。

上位3都市の傾向を見ると、ニューヨークは「金融商品市場」、「金融仲介機能」、「外国為替・金利市場」、「高度専門人材」のすべてにおいて高い評価を得ています。また指標別で見ると、「上場株式時価総額」、「株式市場売買代金」、「世界トップアセットマネージャー」、「国際弁護士事務所」で1位を獲得。さらに今回は「IPO調達額」でもトップになりました。

2位のロンドンは、「外国為替・金利市場」における「外国為替取引高」と「金利デリバティブ取引高」がトップになり、かつ「高度専門人材」でも1位を獲得しています。

そして3位の東京ですが、「金融仲介機能」における「大手保険会社本店」と「世界トップ年金ファンド」で3年連続の1位を獲得しています。「金融商品市場」では「上場株式時価総額」が3位、「株式市場売買代金」が4位というように、高い順位を維持しています。

総合ランキングが3位から2位に上昇したのと同様、金融センターにおいてもロンドンを抜いて2位を目指したいところですが、それには課題があります。指標でいうと、「ビジネスサポート人材の多さ」、「国際弁護士事務所」、「所得税率の低さ」、「金融ユニコーン企業数」という4つの指標で評価される「高度専門人材」が、総じて弱いのです。

その他、指標グループにおける「金融商品市場」、「外国為替・金利市場」の評価もそれほど高くはないので、これらの点を中心にした、さらなる市場改革が求められそうです。

東京は起業の適地?スタートアップ創出の新評価

そして、今回から新しく始まった「スタートアップ・エコシステム」は、スタートアップ企業を創出するうえで必要とされるエコシステムの状態について、「起業人材・教育環境」、「起業促進環境」、「起業ダイナミズム」、「スケールアップ環境」、「スケールアップダイナミズム」という5つの指標グループ・21指標で評価したものです。

評価対象はGPCI対象都市ですが、このうちサンフランシスコについてはシリコンバレーというエリアで評価しています。

1位はシリコンバレーで断トツの結果となりました。「起業人材・教育環境」以外の4指標グループすべてにおいて首位を獲得しています。「起業ダイナミズム」と「スケールアップダイナミズム」では構成指標のすべてが1位、「起業促進環境」のうち「アクセラレーター・インキュベーター数」、「賃金水準の高さ」、そして「スケールアップ環境」のうち「スケールアップ人材の転職市場」という各指標も1位です。

2位に入ったのがニューヨークです。「起業ダイナミズム」、「スケールアップダイナミズム」の2指標グループで、シリコンバレーに次ぐ2位を、「起業促進環境」と「スケールアップ環境」で3位を獲得しています。

ちなみに、東京は全都市中9位です。「起業ダイナミズム」で4位、「スケールアップダイナミズム」で6位を獲得していますが、「起業人材・教育環境」が27位、「起業促進環境」が21位と低迷しました。

東京はスタートアップも含め、経済、研究開発、金融分野に共通する弱みがあると、市川宏雄森記念財団理事は指摘します。それはトップ都市と比較して、ICT環境や税制設計、大学のランク、国際性が弱く、ハイレベル人材の獲得・定着につながる世界水準のビジネス環境・教育環境が不足していることです。環境整備と積極的な人的投資を行っていくことが、東京の飛躍をさらに押し上げていくカギといえるでしょう。

[編集]株式会社ボルテックス ブランドマネジメント部

[企画・制作協力]東洋経済新報社ブランドスタジオ

▶2024年のランキング

「世界の都市総合力ランキング」2024年版

見えてきた東京の強みと改善点

続きはこちらから

2024年12月10日、一般財団法人森記念財団都市戦略研究所(所長:竹中平蔵氏)が「世界の都市総合力ランキング2024」を発表しました。

この調査は2008年から実施されており、今回で17回を数えます。また同時に、今回が2回目になる「GPCI2024-Financial Centers(世界の都市総合力ランキング2024ー金融センター)」も発表されました。

総合ランキングでは48都市中、3位にランキングされた東京ですが、1位のロンドン、2位のニューヨークに比して何が強みなのか、あるいは弱みなのか、どこを改善させていけばよいのか、ランキングを読み解いていきます。

総合評価でニューヨークに近づく東京

「世界の都市総合力ランキング2024」は、世界48都市を対象にして各都市の「経済」、「研究・開発」、「文化・交流」、「居住」、「環境」、「交通・アクセス」の6分野を26の指標グループ、70の指標で総合的に評価し、偏差値方式でポイントを付けています。総合ランキングのトップ5は昨年の前回調査と変わらず、1位がロンドン、2位がニューヨーク、3位が東京、4位がパリ、5位がシンガポールとなりました。この順位は9年連続で変化はありません。

総合ランキングの傾向を見ると、1位のロンドンのスコアは盤石といえます。「ロンドンは文化交流、交通アクセスが世界1位、経済は2位と非常に強みを持った都市。ランクダウンした指標はありながらも、総合的に強い」と同研究所の市川宏雄理事は語ります。

しかし、2位以降はいくつかの指標で変化の兆しが見られます。2位のニューヨークは2022年調査から徐々にポイントを下げており、東京と僅差になっています。

東京が大きくポイントを伸ばしたのは円安の影響による物価水準の低さと観光客の拡大によるものです。またパリも2024年7月に開催されたパリ五輪を背景にして「文化イベント開催件数」「外国人訪問者数」が伸びポイントが上昇しました。

そのほか、目立った動きとしては、アムステルダムが交通を中心にしてポイントを低下させてソウルに抜かれ、マドリッドが3年ぶりにトップ10入りしました。

3位の東京にとって1位を保持し続けているロンドンに取って代わるのは高いハードルかもしれませんが、ポイントを下げてきているニューヨークの背中は見えてきています。一方、ここから順位を上げていくためにも、背後に迫ってきているパリに抜かれないようにしなければなりません。

6分野における東京の立ち位置を見る

では、ロンドン、ニューヨーク、東京、パリというトップ4都市で、「経済」、「研究・開発」、「文化・交流」、「居住」、「環境」、「交通・アクセス」という6分野を比較したとき、東京はどの位置にいるでしょうか。

「経済」は48都市中、10位ですが、これはパリの14位よりは上です。ただし、1位はニューヨーク、2位がロンドンであり、4都市比較ではこの2都市に大きく水をあけられています。また、前回調査比で東京の順位は不動でしたが、パリが2ランクアップで追い上げてきているのも事実です。

「研究・開発」は1位のニューヨーク、2位のロンドンに次いで、3位が東京です。一方、パリは8位なので、東京はパリに対して優位です。

「文化・交流」は、東京が2ランクアップさせて3位に入りました。またパリは1ランクアップで2位です。対してニューヨークが2ランクダウンさせて4位となりました。

「居住」はパリが1位。これに次ぐのが東京で3位です。ロンドンは3ランクアップして6位。これら対して劣後が目立つのがニューヨークで、1ランクダウンで済んでいるものの、ランキングは48都市中39位です。

「環境」は総じて大都市圏の弱点で、総合ランキングで見ると、トップ4都市はいずれも下位にあります。大都市ほど環境負荷が高いことの表れですが、トップ4都市で比較すると、ロンドンが12位、東京が18位、パリが27位、ニューヨークが30位となっています。前回調査比では、ロンドンが1ランクダウンで、東京とニューヨークが2ランクダウンとなりました。

「交通・アクセス」はロンドンが3ランクアップさせて1位に。以下、ニューヨークが1ランクアップの2位、パリが2ランクアップの3位、東京は3ランクアップさせたものの5位となっています。

このように6分野についてトップ4の位置づけを比較すると、東京はニューヨークの「経済」、「研究・開発」、ロンドンの「文化・交流」、「交通・アクセス」、パリの「居住」のように、他の国々を押さえてトップを張れるほど尖った分野は持っていないものの、「研究・開発」、「文化・交流」、「居住」の3分野ではいずれも3位を確保しており、群を抜いて強くはないが、弱くもないというバランスのよさが、総合ランキング3位につながっていると考えられます。 トップ4都市の比較において、東京が弱い指標を改善させる取り組みに力を入れれば、東京は世界の中でも、非常に魅力的な都市になり得ます。何を改善するべきかについては、下記の項目がポイントと市川理事は指摘しています。

≪東京の都市力の改善ポイント≫

□トップ4都市の中で比較すると

・交通・アクセスの順位が最も低く、外国からのアクセス向上などが求められる

・経済や研究・開発、金融の分野では弱みの指標が多く、ビジネス環境や研究の質の高さ、高度人材に関連する指標の改善が課題

□今後、国際的接触・融合の機会、人材育成を促進する環境の整備を通して、ビジネスやイノベーションを加速させる仕組みを強化する必要がある

東京の金融センターランキングは3位

次に、「世界の都市総合力ランキング2024」と同時に発表された、「GPCI2024-Financial Centers(世界の都市総合力ランキング2024ー金融センター)」にも触れておきましょう。

世界の都市総合ランキングは6つの分野について総合力を見るものですが、これに「金融」という7つ目の分野を加味することで、グローバルな金融システムの中で各都市が有する国際金融センターとしての特徴や強み・弱みを明らかにし、国際金融センターとしての競争力を複眼的に評価することに、その狙いがあります。

「金融」分野は4指標グループがあり、その下に14の指標があります。

≪「金融」分野の4指標グループと14指標の構成≫

□金融商品市場

・上場株式時価総額

・株式市場売買代金

・上場デリバティブ取引高

・IPO調達額

□金融仲介機能

・大手銀行本店

・大手保険会社本店

・世界トップ年金ファンド

・世界トップアセットマネージャー

□外国為替・金利市場

・外国為替取引高

・金利デリバティブ取引高

□高度専門人材

・ビジネスサポート人材の多さ

・国際弁護士事務所

・所得税率の低さ

・金融ユニコーン企業数

金融分野におけるトップ10都市は、1位からニューヨーク、ロンドン、東京、上海、北京、香港、トロント、ムンバイ、サンフランシスコ、パリとなっています。これら各都市のうち、断トツで高いポイント数を稼いだのが、ニューヨークとロンドンです。東京はそれに次ぐ3位ではありますが、ポイント数でいうと、ニューヨークの224.4ポイント、ロンドンの207.8ポイントに対して、東京は120.8ポイントと、大きく差をつけられています。

1位となったニューヨークの強みは、「上場株式時価総額」、「株式市場売買代金」、「世界トップアセットマネージャー」、「国際弁護士事務所」、「金融ユニコーン企業数」という5つの指標で1位を獲得していることです。ニューヨーク金融市場は世界の金融市場の総本山であるだけに、納得のいく順位といってもよいでしょう。

上場株式時価総額や株式市場売買代金が大きい、すなわち金融市場の規模が大きければ、資金調達がしやすく、したがって金融分野のビジネスチャンスが多いことを意味します。年金などの機関投資家から資金を預かって運用するアセットマネージャーや、資金を調達したいユニコーン企業、そして金融に関する契約の締結などに必要な国際弁護士事務所がニューヨークに集積するのは、自然の成り立ちと思われます。

2位のロンドンは、古くから国際金融市場としての地位を確立・維持してきました。「外国為替取引高」と「金利デリバティブ取引高」が、それぞれ昨年に引き続き1位を獲得したのは、長い歴史が理由なのかもしれません。

そして3位の東京ですが、強みは金融仲介機能で、「大手保険会社本店」と「世界トップ年金ファンド」の2指標で1位を獲得しました。また「上場株式時価総額」はニューヨークに次ぐ2位、「株式市場売買代金」が3位というように、金融商品市場も高い評価を得て、総合3位を獲得しました。

ちなみに、国際金融センターのランキングには、GPCI以外にもGFCI(The Global Financial Centres Index36)とOFEX(Open Financial Ecosystem index)があります。

OFEXの2023年調査によると、東京はニューヨーク、シカゴ、ロンドンに次ぐ4位にランクインしていますが、GFCIの2024年調査によると、東京は20位と大幅に下がります。 この違いの原因はどこにあるのか、GFCIが中身を公開していないため詳細を知る術はありませんが、ルイ・バシュリエ研究所とゲーテ大学金融研究センターという、フランスとドイツの研究機関が共同で行っているOFEXでは東京が4位なので、GPCIの3位は妥当性が高いと考えられます。「ランキングはそれぞれの機関で考え方の違いがあるものの、GFCIのランキングでは東京の順位が低すぎるようにも見える。今回のGPCIやOFEXなどと比較しながら、妥当性を評価していくことが重要」と、市川理事はその意義を強調しました。

[編集]株式会社ボルテックス ブランドマネジメント部

[企画・制作協力]東洋経済新報社ブランドスタジオ

▶2023年のランキング

「世界の都市総合力ランキング」2023年版

東京は総合3位を維持も課題が浮き彫りに

続きはこちらから

森記念財団都市戦略研究所(所長:慶應義塾大学名誉教授 竹中平蔵氏、理事:明治大学名誉教授 市川宏雄氏)が実施する「世界の都市総合力ランキング(Global Power City Index, GPCI)」の2023年版が、11月9日に発表されました。東京は総合ランクとしては3位(8年連続)を維持したものの、分野により前進・後退が大きく分かれ、今後の課題点が顕在化する結果となっています。国際都市・東京の立ち位置や実力がつかめる最新データをお伝えします。

【関連コラム】

コロナ禍でもさらに輝く都市“東京”~国際金融都市をめざす~①

コロナ禍でもさらに輝く都市“東京”~国際金融都市をめざす~②

不動産市場展望~都市に人は集まるのか?

総合力ランキング、上位5都市は8年連続で同順位を維持

GPCIは世界の主要都市を対象に、経済、研究・開発、文化・交流、居住、環境、交通・アクセスの6分野について独自調査やアンケートに基づいた評価を行い、順位を決めるものです。対象都市や評価指標は、世界情勢やライフスタイルの変化を鑑みて毎年再検討され、更新されています。

同ランキングが初めて公表された2008年は対象が30都市でしたが、現在は48都市まで拡大。評価指標についても、6分野から26の指標グループを選定し、さらにそこから抽出した70の指標について調査およびスコア化を行っています。

2023年版の結果は、1位ロンドン、2位ニューヨーク、3位東京、4位パリ、5位シンガポールと、上位5都市のランキングは8年連続で変動がありませんでした。

一方、6位以下では大きな変化が見られました。8位のドバイは2019年から年々急速にスコアを上げ続け、今回初めて10位圏内に入りました。国際博覧会の開催や、コロナ禍による渡航規制の早期解除などが大きく貢献したものと見られます。昨年10位にランクインしていた上海は、コロナ禍の水際対策の長期化が影響し、10位圏外となりました。

東京は前年に大きく総合スコアを落として4位のパリと僅差になったため、その推移が注目点の一つとなっていましたが、両者ともに偏差値が下がったことで、逆転は起こりませんでした。

スコア下落の大きな要因としては、東京は「経済」で、過去最低の10位を記録しています。一方のパリは都市内の渋滞の悪化により「交通・アクセス」の「自動車の移動速度」が低スコアとなりましたが、これはコロナ禍を経て人が都市部に戻り始めていることの表れでもあります。

2022年の結果と比較すると、躍進が見られるのがロンドン、シンガポール、ドバイであり、この3都市に共通するのが、「文化・交流」と「交通・アクセス」の分野で回復ないしは成長している点です。外国人訪問者数、国内・国際線旅客数、ハイクラスホテルの客室数、国際直行便就航都市数などの伸びが、総合スコアの牽引に貢献しました。

反対に勢いを落としたのが、ニューヨーク、ベルリン、上海でした。ニューヨークは生活利便性や街路の清掃状況などの課題、ベルリンはビジネス環境面での競争力の低下により、総合スコアを下げる形となりました。

6分野別データから読み解く東京の都市力

東京の分野別順位は、「経済」10位(↓)、「研究・開発」4位(−)、「文化・交流」5位(−)、「居住」3位(↑)、「環境」16位(↓)、「交通・アクセス」8位(↑)と、成長分野と後退分野のコントラストが目立つ結果となりました。

円安で相対的に物価水準が下がったことで、「外国人訪問者数」や「住宅賃料水準の低さ」などの指標で高評価が得られた一方で、コロナ禍による経済の落ち込みにより、「GDP成長率」が48都市中47位だったほか、「ワークプレイスの充実度」「賃金水準の高さ」で大きくランクを下げました。

GPCIでは、6分野の評価(偏差値)をレーダーチャート化する方法で、各都市のパワーバランスの分析・比較も行っています。これにより、スコアだけでは見えてこない各都市の特徴や傾向が浮き彫りになります。

上位4都市で比較すると、ロンドンは、1分野(文化・交流)の評価が突出して高いタイプであるのに対し、ニューヨークおよびパリは、強みと弱みの格差が大きいタイプです。東京は、突出した強みも弱みもない「バランス型」といえます。他の3都市がいずれかの分野で1位を獲得しているのに対し、東京には1位にランクインした分野がありません。

また、アジアの上位4都市で比較すると、東京を除く3都市には強みとなる1分野があり、その強みはシンガポールが「経済」、ソウルが「研究・開発」、上海が「交通・アクセス」と、それぞれ異なっていることがわかりました。

こうしたことから、東京がさらなる成長を目指すための条件は、1分野でもユニークな強みを持つことだといえます。

「金融」分野の追加でわかった東京の強みと弱み

東京についてさらに詳しく、70指標ごとの偏差値で見ると、強み(偏差値65以上)が15指標ある一方で、弱み(偏差値50未満)が23指標に上りました。

これらの指標について、2018年から5年間でどう推移したかを分析したところ、強みの中でも5年前と比べさらに向上したのが、「国際コンベンション件数」、「ホテル客室数」、「食事の魅力」など6指標で、主に「文化・交流」分野の成長が目立ちました。

しかし、弱みのうち約7割に相当する17指標で、5年前よりもさらに偏差値が下落していることがわかりました。「ナイトライフの充実度」、「働き方の柔軟性」、「ICT環境の充実度」、「通勤・通学時間の短さ」などがその一例です。

いずれも、東京で近年注力されてきた領域であるにもかかわらず、十分な成果が上がってこなかったことになりますが、見方を変えれば、この17指標を改善していくことで、東京の都市としての力は大きく向上する可能性があります。

具体的には、新たなビジネスや価値の創造につながる産官学連携、スタートアップ支援、人材育成・誘致に加え、ワークプレイスやICTなどの労働環境の整備、ダイバーシティ社会の推進、観光地としての魅力と利便性の向上など、多角的なアプローチが求められています。さらに、店舗の深夜営業や鉄道の終夜運転などナイトライフを充実させれば、東京の魅力がより増加し順位を上げられるのではないかという指摘もあります。

また、今回のGPCIでは新たな試みとして、既存の6分野に「金融」分野(4指標グループ14指標)を加えた7分野で、国際金融センターとしての競争力を測るランキング(GPCI-Financial Centers)も発表されました。金融業界の急速な拡大と国際化によって、国際的な金融センターとしてのポテンシャル確保の重要性が、年々高まっていることが背景にあります。

「金融」分野単体では、1位ニューヨーク、2位ロンドンが突出して高く、次いで3位東京、4位北京、5位上海、6位香港と、3位以降はアジア都市に集中する結果となりました。

「金融」分野での東京の強みは金融仲介機能関連であり、「大手保険会社本店」、「世界トップ年金ファンド」の2指標でトップを獲得しました。しかしながらトップの2都市との間には大きなスコア差があり、上位に近づくためには、「国際弁護士事務所」「金融ユニコーン企業数」など高度専門人材関連の評価を高めることが必要といえます。

「金融」を付け加えた7分野による総合ランキングでは、上位7都市までの順位自体は6分野の場合と変わりありません。ただし東京に関しては、「金融」が加わったことで上位2都市にさらに差をつられています。

GPCI2023年版では、世界の各都市が約3年間にわたるコロナ禍によってどう影響を受け変化したかをつまびらかにすることが、一つのテーマでした。次なる注目点は、コロナ禍を経て、各都市がいかに真剣になって力をアップデートしているかであり、その結果は来年のランキングに反映されることになるでしょう。

[編集]株式会社ボルテックス ブランドマネジメント課

[制作協力]株式会社東洋経済新報社

▶2022年のランキング

「世界の都市総合力ランキング」2022年版

東京は総合第3位、「働いてみたい都市」2位

続きはこちらから

森記念財団が毎年発表している「世界の都市総合力ランキング」(Global Power City Index, GPCI)の2022年版が、2022年12月14日に公表されました。世界48都市のなかで東京は昨年と同じく総合3位を維持。「世界で働いてみたい都市」としては世界2位となりました。ただし、新型コロナ禍からの回復に遅れが見られることや、国際競争力を維持向上できるか?など、さまざまな課題も今回の結果から読み取れます。都市のブランド力と併せて、「都市力の向上」に向けてどのような施策が必要なのかを探ります。

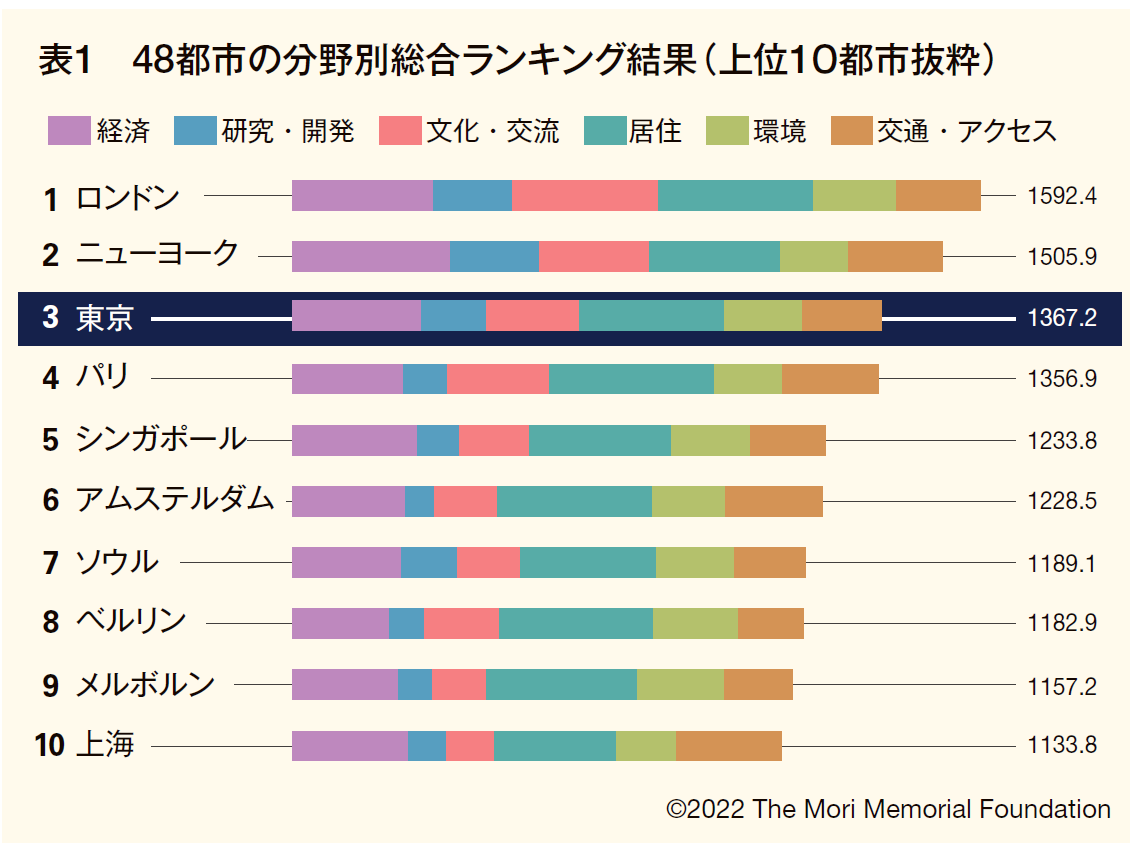

総合力ランキング、1位ロンドン、東京は3位

この「世界の都市総合力ランキング」(GPCI)は、世界48都市の総合力を「経済」「研究・開発」「文化・交流」「居住」「環境」「交通・アクセス」の6分野で評価するものです。その分野は26の指標グループで構成され、それらを構成する70の指標のスコアによって総合順位を決定しています。

今回の結果を見ると、総合1位はロンドン、2位ニューヨーク、3位東京、4位パリ、5位シンガポール、6位アムステルダム。上位6都市は前年と同じ順位となりました。しかし、1位のロンドンがスコアを下げ、2位のニューヨークが追い上げています。また、東京は3位を維持しつつもトップ争いから外れ、4位パリとほぼ同スコアとなっています。

分野別ランキングにみる、東京の強みと弱み

東京は、「経済」「文化・交流」「居住」「交通・アクセス」の4分野でスコアを下げました。「研究・開発」は順位をキープ、「環境」だけが順位を上げています。つまり全体で見ると、東京の都市機能は下降傾向が見えています。

これら項目の指標のうち、「東京の強み」(偏差値65以上)とされたのは13指標。「経済」の指標である「GDP」は依然規模が大きく、「従業者数」も好調です。また、「文化・交流」の指標である「文化イベント開催件数」「劇場・コンサートホール数」「ホテル客室数」は、コロナ禍以前の2018年と比較してもスコアを伸ばしています。

一方、「東京の弱み」(偏差値50以下)とされたのは23指標。この弱い指標の改善がない限り、東京のパワーダウンが進み、総合4位のパリに追い上げられてしまいます。

「経済」の指標である「GDP成長率」「優秀な人材確保の容易性」「法人税の低さ」において、東京のスコアは低く、「研究・開発」における「留学生数」も低調です。

東京は「交通・アクセス」でも5位から10位へ下落。これは海外渡航規制により、「国内・国際線旅客数」や「航空機の発着回数」などの指標が悪化した結果です。同時に、国内の交通の評価に関しても、タクシー料金の高さや、自転車の利用しにくさがスコアを下げています。

「環境」では、「環境への取り組み」「空気のきれいさ」などの指標が改善した結果、昨年17位から13位に上昇していますが、しかし環境分野トップ10都市と比べるといまだにスコアは低い状況です。また、「居住」はパリが1位、東京は昨年9位から11位に下落しています。

コロナへの各都市の対応の違いが顕著に現れたのは、「文化・交流」のスコアです。

「外国人訪問者数」を見ると、観光客の受け入れをいちはやく再開したイスタンブールとドバイは高い順位であり、逆に、厳しい渡航規制が続いた東京は8位から20位へ順位を大きく下げています。

世界との比較、東京の懸念点

果たして東京は、国際競争力を維持向上できるのか? 今回公表されたデータを各項目別に検証すると、東京における懸念が以下のように列記できます。

○東京の「GDP」はいまだ高いが、どう維持するのか?

○外国資本の参入障壁をなくすには、「法人税」「人材不足」「煩雑な行政手続き」「規制・許可認可制度」などの改善が必要。

○グローバル人材を維持するには、「留学生」や「外国人居住者」のために多言語化、インターナショナルスクールなどの環境整備を進める必要がある。

○「買い物の魅力」「食事の魅力」は、他都市と比べてハイスコアながら、前年からはスコアを下げている。この傾向をどう改善するか?

これらの課題の中でもとくに重点なのは、「外国資本とグローバル人材の誘致」だと言えます。では、総合ランキングが第1位のロンドンでは、どのようにしてこの課題を克服しているのでしょう?

なぜロンドンは1位なのか?

「強いロンドン」の理由に関して、森記念財団理事の市川宏雄氏と、都市戦略研究所の所長・竹中平蔵氏は、次のように言及しています。

市川氏「ロンドンの経済は2012年にオリンピックが弾みとなり、以後ずっと経済が強い状況にあります。つまり、さまざまな要因が重なった結果、ロンドンへの投資が増え、経済活動が高まっているのです。特徴的なのは、その都市開発のすべてがワンセットになっていることにあります」

竹中氏「市川先生がおっしゃるとおり、ロンドンはオリンピックの際に都市開発に取り組み、ホテルと会議場を数多く造った結果、世界でもっとも国際会議が開催される都市になりました。ヒースロー空港は民営化によって強化され、また、イギリス政府の資産を資産市場に出すことによってシティがウォールストリートを上回るほど活性化しました。同時に、ロンドンの古いメトロをバリアフリー化するなど、オリンピックを契機として都市開発における総合的な努力が実った結果だと思います」

市川氏「これらはすべて海外資本を受け入れる準備と言えます。ロンドンは、ひとつのプロジェクトが完了するといったん休憩しがちな東京とは違い、2012 年のオリンピック以後、都市開発を継続し、その経済活動を高めているのです。ただし、今回のランキングのポイントでロンドンの経済力は、ブレグジットや新型コロナの影響によって少々下がっています。一方でニューヨークの経済力が上がっているため、将来的にロンドンの優位性が維持されるかは懐疑的です」

東京も、ロンドンの都市開発戦略に学ぶとともに、再開発に加えて「法人税」や「優秀な人材確保の容易性」などに対する政策を並行して推進することができれば、コロナ禍の収束とともに、都市力向上に向け新たなスタートを切れる可能性が高まるだろう、と今回の調査は結論づけています。

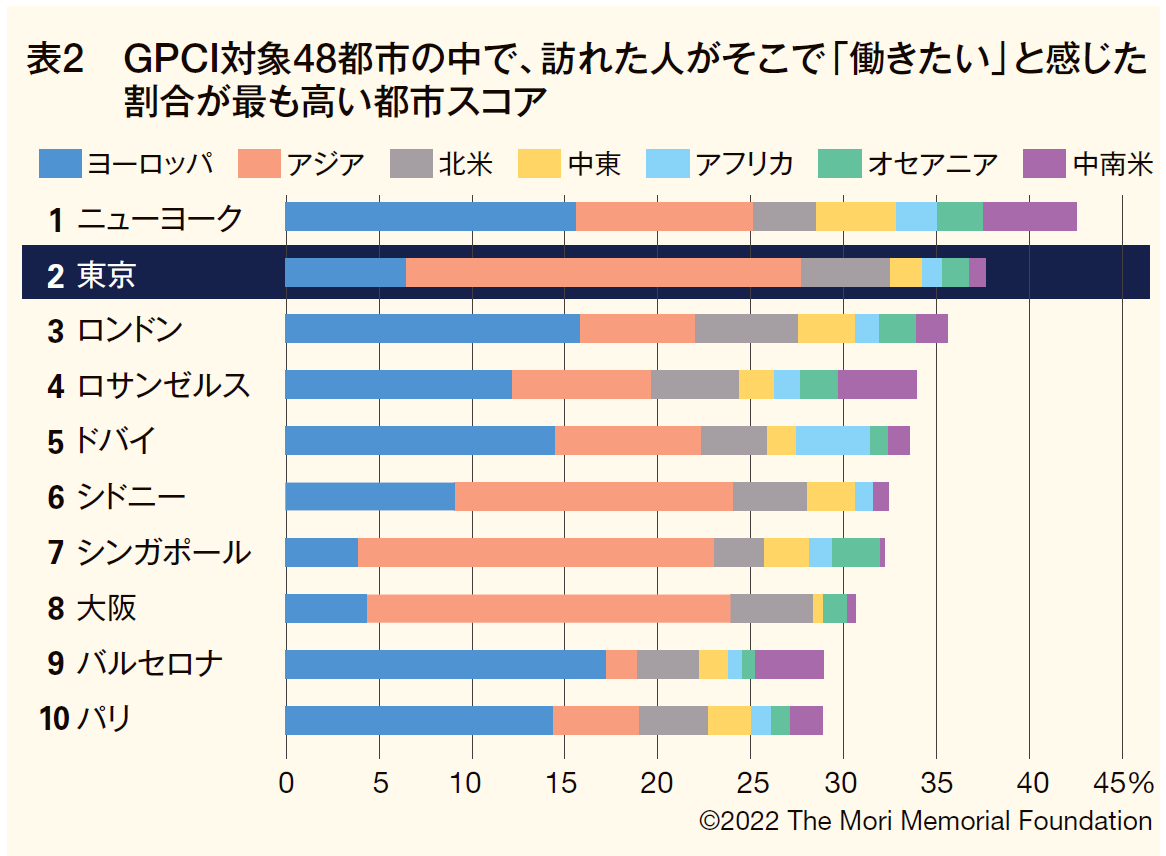

働いてみたい東京、その都市イメージ

今回の森記念財団の調査では「都市のイメージ調査」も行われました。2016年以降2回目となる同調査では、「世界で働いてみたい都市はどこか?」というアンケートが48都市で行われましたが、その結果、1位ニューヨーク、2位東京、3位ロンドン、8位には大阪がランクイン。また、アジアに限定すると、1位東京、2位大阪、3位シンガポールという結果になりました。つまり東京は観光だけでなく、働く場所として世界から注目を集めています。

また、同調査の一環として、世界48都市の居住者各を対象に、世界の主要10都市のイメージを構成するキーワードを集計した「ワードランキング」も作成されました。都市の健全なイメージは、都市の個性と競争力を高め、それが世界に浸透すれば、ヒト・モノ・カネが集まることになります。つまり、このランキングは、各都市のブランディング力を計る手段となります。

その結果、ロンドンの場合は「Big Ben」「England」「Queen」、ニューヨークは「State of Liberty(自由の女神)」「Big」「America」、パリは「Eiffel Tower」「France」「Romantic」という回答が上位を占めました。

一方で東京に対しては「Japan」「Technology」「Food」「Anime」というワードが挙がっています。つまり東京は、食や文化に関する認識度が高い一方で、他都市と比べて都市固有のランドマークや観光地が世界から認識されていないことがこの調査から分かります。こうした状況は上海も同様であり、いまだ強い都市のイメージを形成できていないことを意味します。

東京は何を発信すべきか

この結果から、「東京は何を発信すべきか」が見えてきます。これはインバウンドをさらに伸ばすための課題といえるでしょう。

東京の都心には個性的なエリアがあります。それら各エリアを連携させ、象徴的な空間要素としてアピールする必要があるようです。同時に、東京固有の歴史と伝統文化の発信や、伝統と最新テクノロジーの融合なども課題となるでしょう。

また、東京にはユニークな食べ物やお祭りがあります。こうした日本特有なコンテンツを最大化し、東京の空間構成と組み合わせることで、より世界に認知してもらうことが、東京におけるもうひとつの課題だと言えるでしょう。

都市のブランディング戦略は、強い都市のイメージを創出する上で必須事項であり、今後、都市の政策立案者や観光業界が、どのように都市をプランニングしていくかが今後の課題になりそうです。

[編集]株式会社ボルテックス ブランドマネジメント課

[制作協力]株式会社東洋経済新報社

▶2021年のランキング

「世界の都市総合力ランキング」2021年版

東京は総合第3位、「働き方の柔軟性」がジャンプアップ

続きはこちらから

森記念財団による「世界の都市総合力ランキング」の2021年版が2021年11月24日に公表されました。世界48都市の中で東京は、前年と同じく総合3位。ただし、そのスコアを決定する指標の一つ「働き方の柔軟性」において、東京のランキングが前年41位から2位にジャンプアップして話題となっています。その内容を知ることによって、世界における「東京の現在の姿」を読み解いてみましょう。

「働き方の柔軟性」が2位へ急上昇、「居住」は世界12位から9位へ

この「世界の都市総合力ランキング」(Global Power City Index, GPCI)は、世界48都市のそれぞれの総合力を、「経済」「研究・開発」「文化・交流」「居住」「環境」「交通・アクセス」の6分野で評価するというものです。その分野はさらに詳細な計70種の指標によって構成され、その総合スコアによって順位が決定されています。このランキングは森記念財団「都市戦略研究所」が2008年から公表しています。

今回公表された2021年版の結果を見ると、総合1位ロンドン、2位ニューヨーク、3位東京、4位パリ、5位シンガポールであり、上位8都市までは前年と同じ結果にとなりました。しかし、1位ロンドンと2位ニューヨークは総合スコアを前年よりも落としていて、それを3位東京と4位パリが、スコアを上げつつ追い上げています。

このランキングが例年よりも注目を集めたのは、各都市における新型コロナの影響がその数値に表れているからです。

なかでも顕著だった指標が、東京の「住居」分野における「働き方の柔軟性」です。前年41位だった同指標は、なんと一気に2位まで上昇しました。これは、新型コロナ禍におけるテレワークの促進などによるものだと考えられます。

この突出した数字によって東京は、「居住」分野においても12位から9位まで上昇。ニューヨークの総合順位は2位ですが、この「住居」分野のランキングは分野40位であり、そのため東京はこの分野を手がかりに、ニューヨークを総合順位でも追い上げようとしています。

東京の課題は、やはり「経済」

また東京は、「経済」分野における「ワークプレイス充実度」のランキングも上げています。これは、東京における労働環境が好転したことを意味しています。その理由の一つとして、コワーキング施設の拡充が大きく影響していると思われます。コワーキングとは、事務所スペースなどを共有しながら独立した仕事を行う共働ワークスタイルです。

しかし、「経済」分野において東京は、「ワークプレイス充実度」が順位を上げたものの、ほかの指標ではスコアを落としています。

とくに「証券取引所の時価総額」において、東京は2021年、上海に抜かれています。また、「世界トップ500企業」の指標も芳しくありません。結果、経済分野においては世界4位を維持したものの、5位香港が僅差に迫っているという状況にあります。

東京では、「観光地の充実度」なども以前からの課題となっています。アフターコロナに向けて各国・各都市がさまざまな観光戦略を準備する中で、東京がどのような対策を講じるかは、日本のGDPにも関わる問題であり、その意味においても都市力をさらに上げる必要に迫られています。

新型コロナが世界に与えた影響は?

このランキングでは、新型コロナの影響を特に受けた19指標を「国際交流」「企業活動」「働き方」「都市環境」という4つの分類に振り分けて検証していますが、その中で最も注目すべきは「企業活動」です。

「企業活動」分野の指標「世界トップ500企業」では、世界中のほとんどの都市がスコアを落とすなか、中国の北京、上海、香港の3都市と、台湾の台北が売上を伸ばし、そのスコアを上げています。その詳細を見てみると、

- 北京、58社中42社が売上アップ(8社が新規掲載)。これは建築、銀行、航空宇宙産業などが売上を伸ばした結果です。

- 上海、9社中8社が売上アップ。銀行、建設、不動産など、多業種で売上が増加しています。

- 香港、7社中5社が売上アップ(2社が新規掲載)。PC、医薬品、物流業で売上が増加しています。

- 台北、7社すべてが売上アップ。7社のうちPC、電子機器業関連が5社を占め、大幅に売上を増加させています。

これに対して、他国の主要都市の企業活動を見てみると、

- 東京、37社中24社が売上ダウン。

- パリ、24社中20社が売上ダウン。

- ニューヨーク、17社中12社が売上ダウン。

- ロンドン、16社中10社が売上ダウン。

という状況であり、昨今の中国の強さが数値的にも明確に表れています。そのほか、「国際人流」分野には、「外国人訪問者数」「国内・国際線旅客数」などの指標が含まれていますが、新型コロナの影響によって各都市とも前年に比べると激減。とくに総路線数において国際線旅客が多く占める、パリやシンガポールなどが苦戦を強いられる結果となっています。

また、「都市環境」分野では、48都市中38都市でPM2.5濃度が減少しています。

東京のバランスシートは?

今回の結果を総合的に俯瞰してみると、東京は「住居」分野においてニューヨークよりも高いランキングを示したものの、それ以外の分野では突出した数値を示していません。

東京において優良とされる指数としては、「都市内交通」「クリーンな都市空間」「就業環境」「経済・人的集積」「学力・特許数」「受入環境」などがあげられていますが、その一方で、「国際ネットワーク」「都市の自然環境」「生活良好性・利便性」「ビジネス環境」「起業数」「発信力・観光資源」などにおいては評価が高くはなく、いまだ改善の余地があるようです。

さまざまな課題を抱えてはいるものの、「東京」にとって今最も重要なのは、アフターコロナで出遅れないことだといわれています。新型コロナの影響が一段落して、世界の都市間の人流が戻った時、ビジネスや研究、観光に関してどのような手を打っていくかが、東京または日本の総合力に大きく影響するといえるでしょう。

今回のランキング公表に際して森記念財団の委員長である竹中平蔵氏は、「東京には圧倒的な資産がある」とし、世界は相変わらず東京に注目し続けていると語りました。また、その資産を生かし、東京の総合力をさらに上げるヒントとして、「税制」「アクセス」「規制」の改革がポイントだと述べています。

新型コロナ禍からの脱却だけでなく、コロナ禍以前よりも強い東京を目指すとき、この3つのキーワードが大きな意味を持つに違いありません。

[編集]株式会社ボルテックス ブランドマネジメント課

[制作協力]株式会社東洋経済新報社