今求められる渋沢栄一という思想 SDGsの未来と『論語と算盤』

目次

【関連コラム】

≫「Me」から「We」へ――渋沢栄一が目指したもの

≫「見えない価値」が次の時代を切り拓く ――「メイド・ウィズ・ジャパン」で持続可能な世界を

≫『SDGs投資 資産運用しながら社会貢献』「資本主義の父」渋沢栄一、SDGsとの深い関係

≫おすすめの一冊『読書大全 世界のビジネスリーダーが読んでいる経済・哲学・歴史・科学200冊』

※本記事は、「時空旅人別冊『渋沢栄一 士魂商才を貫いた先駆者』」に掲載された、100年企業戦略研究所 所長 堀内勉のコラムを転載したものです。

渋沢栄一とともに注目を集めているのが、SDGsと呼ばれる国際目標である。「誰一人取り残さない」という崇高な誓いは、栄一の目指した社会像とも重なる。

「仁義道徳と生産殖利とは元来共に進むべきものであります」

渋沢栄一を「日本資本主義の父」という実業家としての視点からだけではなく、その理念を生涯をかけて実践した在野の社会思想家として見た時、そこには、今の日本社会や世界全体が抱える閉塞感を打ち破る大きなブレークスルーの可能性を見出すことができる。

特に、2015年に国連によって提唱されたSDGsと、その100年も前の1916年に渋沢栄一が『論語と算盤』で唱えた経営思想の間には、様々な共通点が存在することは注目に値する。

まず、SDGsとは何かについて説明すると、2015年9月、ニューヨークの国連本部で「国連持続可能な開発サミット」が開催され、「我々の世界を変革する:持続可能な開発のための2030アジェンダ」が採択された。この中で定められた、人間、地球及び繁栄のための行動計画としてのSDGs(Sustainable Development Goals:持続可能な開発目標)が、世界中の全ての社会活動の座標軸に据えられることになった。

具体的には、SDGsは国連加盟国が(2030年までの)向こう15年間で達成するために掲げた、持続可能な社会を実現するための17の目標と169のターゲットから成り立っており、2001年に策定されたMDGs(Millennium Development Goals:ミレニアム開発目標)の後継として、貧困、飢餓、健康、教育、ジェンダー、衛生、エネルギー、働きがい、技術革新、都市、生産消費責任、気候変動、海洋資源、陸上資源、格差といった、残された課題の解決を目指している。

その中核的な理念は、「誰一人取り残さない(leave no one behind)社会の実現」というものである。MDGsは開発途上国向けに設定された目標であったのに対し、SDGsは貧困、飢餓といった開発途上国の課題だけでなく、気候変動、イノベーション、働きがいなど、先進国の課題も内包する広範囲な目標である。発展途上国だけでなく、先進国も含めた地球全体を見回した時に、この17項目の課題全てを解決すれば、地球の持続可能性が担保されるという、壮大なものである。

当然、この実現のためには、単なるお題目だけではなく、具体的なソリューションやイノベーションが必要とされ、そこには大きな潜在的市場が存在する。特に、2017年のダボス会議(世界経済フォーラム、World Economic Forum)において、SDGsに関連する市場が12兆ドル、創出される雇用の規模が3億8千万人との推計が出されたことは、経済界がSDGsにコミットする一つの大きな契機となった。

なぜこうしたSDGsの議論が出てきたのかと言えば、地球の持続可能性に疑問符が付いてきたからである。それは、資本主義経済がもたらした、温暖化を始めとする地球環境の持続可能性という意味と、格差問題を含めた資本主義自体の永続性という意味の二つにおいてである。

資本主義のスタートをいつに設定するかは議論の分かれるところだが、18世紀後半に始まるイギリス産業革命を契機と捉えるのが一般的である。「近代経済学の父」と言われるアダム・スミスが自由貿易を唱えた『国富論』を書いたのが1776年である。そして、資本主義は瞬く間に世界を席巻していくのだが、それへのアンチテーゼとしてカール・マルクスが1867年に『資本論』を書き上げる。そして、第一次世界大戦(1914-1918年)の最中、1917年にロシア革命(十月革命)が起き、世界は資本主義と社会主義に分岐していく。資本主義社会では1929年に世界大恐慌が起き、それまでの自由放任の経済から政府の財政政策・公共政策を重視するケインズ経済学が生まれ、特に第二次世界大戦(1939-1945年)の前後を通じて経済における政府の役割が大きくなった。これが1970年代に入ると、大きな政府の弊害として指摘されるようになり、新自由主義が勢いを得て、サッチャリズム、レーガノミクスといった政府の解体と規制緩和という流れを生み出すことになる。同様に、日本でも中曽根行革に始まり、小泉・竹中構造改革へとつながっていくのである。

そして今日、我々は経済成長の果実が全ての人々に均霑(きんてん)する訳ではないことに気づいてしまった。それを明らかにしたのが、2013年のトマ・ピケティの『21世紀の資本』であり、そこでは、長期的に見た場合の、r(資本収益率)>g(経済成長率)という歴史的事実が数字で示された。つまりこれは、資産を持っている不労所得者は資産を持たない勤労所得者よりも時間の経過と共により裕福になることを意味している。そして持てる者と持たざる者の経済格差は、新型コロナウイルスのパンデミックを経て、GAFAM(グーグル、アップル、フェースブック、アマゾン、マイクロソフト)などと呼ばれる巨大なプラットフォーマーが独占する超格差社会へと突き進んでいる。しかも、地球環境を着実に破壊しながらである。

こうした流れを食い止めようというのが、「誰一人取り残さない」というスローガンを掲げたSDGsなのである。つまり、SDGsというのは、社会や経済や世界が何のためにあるのかを問い直し、人間の幸せというものを改めて見直し、我々の手を離れて自律的な運動システムになってしまった世界をもう一度、我々自身の手に取り戻そうという、人間性回復の運動なのである。

そこでもう一度、過去150年ほどの歴史を振り返ってみると、渋沢栄一が活躍した19世紀後半から20世紀前半において、第一銀行(現在のみずほ銀行)を設立したのが1873年、『論語と算盤』を出版したのが1916年である。歴史的出来事と年表を重ねてみると、明治維新が1868年、日清戦争が1894 -1895年、日露戦争が1904-1905年、第一次世界大戦後が1914-1918年で大戦景気が1915-1920年、渋沢栄一による第一銀行設立が『資本論』の6年後、『論語と算盤』がロシア革命の前年ということになる。

『論語と算盤』は、このように世界が戦争で疲弊する一方で、戦争の被害を受けなかった日本が戦争の特需で沸いていた中で書かれたものである。

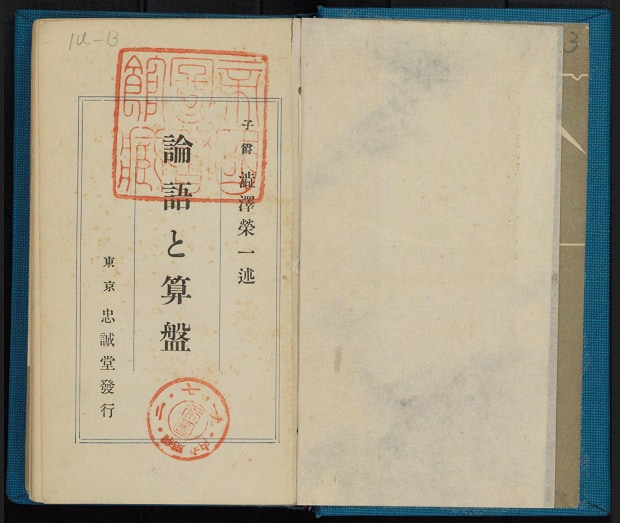

大正5年(1916)に初版本が刊行された『論語と算盤』。

論語によって生涯を貫き通した栄一の講話を集大成したもので、

「論語と算盤は一致すべきもの」という哲学が散りばめられている。

経営者や起業家をはじめ、多くの人々に読み継がれてきた名著である。

タイトルにおける「論語」は道徳・倫理を、「算盤」は利益を追求する経済活動を意味している。この中で、渋沢栄一は、『論語』を拠り所に道徳と利益の両立を掲げる「道徳経済合一説」を唱え、「富をなす根源は何かと言えば、仁義道徳。正しい道理の富でなければ、その富は完全に永続することができぬ。従って、論語と算盤という懸け離れたものを一致させる事が今日のきわめて大切な務である」と書いている。

『論語』は、ご存知のように孔子の言行録で、自分の身を正しく処し、人と交わる際の日常の教えが書かれている。実業家となった渋沢栄一は、幼少期に学んだ『論語』の教えを範として、事業欲は常に持っておくべきものだとしながらも、それは、仁・義・徳という道理によって律することが求められ、道徳や倫理と離れた欺瞞や権謀術数的な商才は、真の商才ではないと考えた。そして、経済を発展させて国全体を豊かにするためには、個人が利益を独占するのではなく、富を社会に還元させるべきだと説いたのである。こうした渋沢栄一の理念は、幕末に「義利合一論」(義=倫理、利=利益)を論じた陽明学者の三島中洲と交友があったことが影響していると言われている。

渋沢栄一が活躍した明治維新に始まる明治期は、それまでの江戸時代の常識が一切通じない時代だった。そうした中にあって、彼は、金儲け一辺倒になりがちな経済活動を商業道徳で律し、公や他者を優先することで豊かな社会を築くべきことを唱えたのである。また、自分自身も常日頃からそうした生き方を実践し、第一国立銀行(現みずほ銀行)など約480社もの株式会社の設立と運営に関わったほか、社会活動や教育活動にも熱心で、数多くの病院や学校など公益法人の設立に尽力した。

そこで渋沢栄一が思い描いた資本主義の姿は、公益を追及するのに最適な人材と資本を広く集めて事業を行い、そこで得た利益を出資した人たちで分け合う「合本主義」というものだった。彼が第一銀行を興したのは、「しずくの一滴一滴がやがて大河になる」という、この「合本」の考えによるものだった。個人の小さなお金を集めることで、国家の経済力の基盤を作る。小さなしずくの一滴を集めるには、「共感」が必要になる。銀行に集まった「我々の大切なお金を保管してほしい」という、預金者の共感の集まり。その力に渋沢栄一は期待したのである。

スミスは、実は『国富論』の17年も前の1759年に、『道徳感情論』を書いている。そこで彼は、自由な経済社会が成立するための前提として、他者の感情に同感する「共感者」としての人間像を提示している。これは、近代経済学が前提とした、ひたすらに自己の利益だけを追求するだけの「合理的経済人」とは全く異なる人間像であった。スミスは、自由な競争というのは、他者への共感の上に成り立つと考えていたのである。これは、正に渋沢栄一が実業を行う中で見出した人間像そのものである。

こうした渋沢栄一の「道徳の伴った利益の追求」という思想は、SDGsやESG(環境、社会、ガバナンス)や、ガバナンス(企業統治)、コンプライアンス(法令順守)の考え方にも通じる普遍的なものである。今から100年も前に、道徳と経済の融合という日本独自の経済思想を打ち出した渋沢栄一は、時代を先取りした実業家であり思想家だったのである。

栄一が目指した理想は今も多くの人に受け継がれる

2015年9月の国連サミットで採択された国際社会共通の目標。

17のゴール、169のターゲットから構成され、地球上の「誰一人

取り残さない」ことを誓う。2020年に発表された達成ランキングでは

日本は17位。1位はスウェーデン、2位はデンマークである。

UNCTAD(国連貿易開発会議)の試算によると、SDGs達成のために必要な投資資金は年間約5兆ドル-7兆ドル、開発途上国に絞っても年間約3.2兆ドル-4.5兆ドルとされるが、2014年時点の実績では、これが官民合わせて約1.4兆ドルに留まっており、必要な額と実際の投資額の乖離は年間で約2.5兆ドル(約260兆円)にもなる。

地球温暖化に対する各国の対応だけを見ても、SDGsの全てを2030年までに実現するのは、実際には難しいかも知れない。しかしながら、地球全体の問題について自分事として主体的に取り組むこと、あるいは主体的に取り組んでいる人たちを応援すること、それが21世紀という困難な時代を生きる、我々人類一人一人が守るべき最低限の倫理なのではないだろうか。

※時空旅人別冊「渋沢栄一 士魂商才を貫いた先駆者」掲載

著者

堀内 勉

一般社団法人100年企業戦略研究所 所長/多摩大学大学院経営情報学研究科教授、多摩大学サステナビリティ経営研究所所長

多摩大学大学院経営情報学研究科教授、多摩大学サステナビリティ経営研究所所長。東京大学法学部卒業、ハーバード大学法律大学院修士課程修了、Institute for Strategic Leadership(ISL)修了、東京大学 Executive Management Program(EMP)修了。日本興業銀行、ゴールドマンサックス証券、森ビル・インベストメントマネジメント社長、森ビル取締役専務執行役員CFO、アクアイグニス取締役会長などを歴任。

現在、アジアソサエティ・ジャパンセンター理事・アート委員会共同委員長、川村文化芸術振興財団理事、田村学園理事・評議員、麻布学園評議員、社会変革推進財団評議員、READYFOR財団評議員、立命館大学稲盛経営哲学研究センター「人の資本主義」研究プロジェクト・ステアリングコミッティー委員、上智大学「知のエグゼクティブサロン」プログラムコーディネーター、日本CFO協会主任研究委員 他。

主たる研究テーマはソーシャルファイナンス、企業のサステナビリティ、資本主義。趣味は料理、ワイン、アート鑑賞、工芸品収集と読書。読書のジャンルは経済から哲学・思想、歴史、科学、芸術、料理まで多岐にわたり、プロの書評家でもある。著書に、『コーポレートファイナンス実践講座』(中央経済社)、『ファイナンスの哲学』(ダイヤモンド社)、『資本主義はどこに向かうのか』(日本評論社)、『読書大全 世界のビジネスリーダーが読んでいる経済・哲学・歴史・科学200冊』(日経BP)

▶コラム記事はこちら