第4回 青島都政「世界都市博」中止、最後の全国総合開発計画

目次

都市政策の第一人者であり、明治大学名誉教授の市川 宏雄氏が執筆したコラムを定期的に掲載していきます。今回は、バブル崩壊後の青島都政による「世界都市博」中止から、全国総合開発計画の実施から終わりまでの流れについて解説していきます。

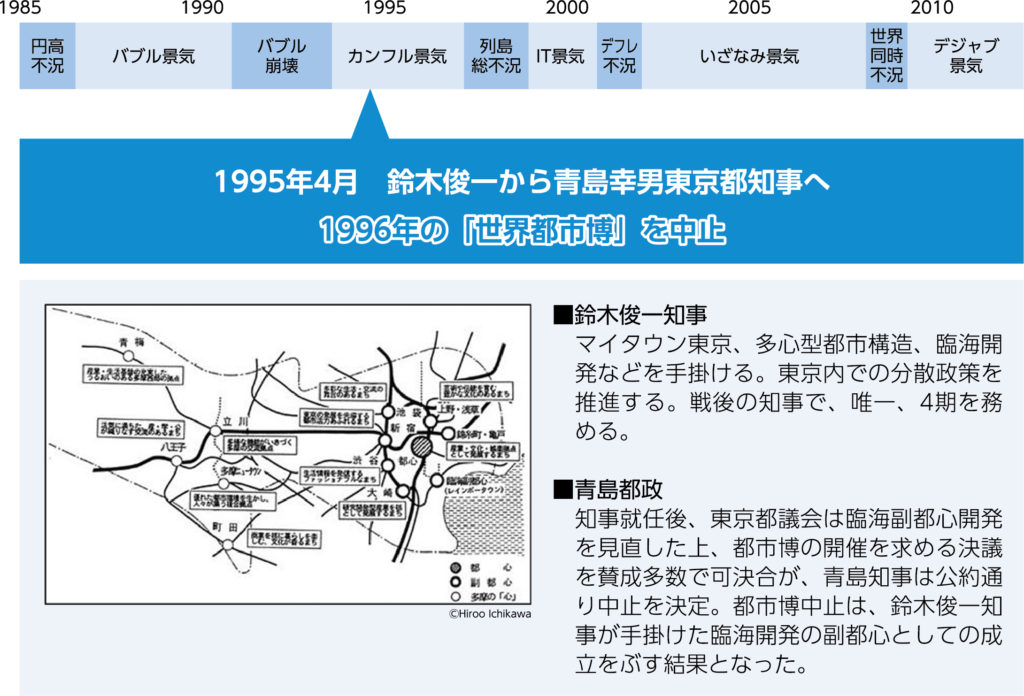

バブルが崩壊から間もない95年4月、バブル経済の中で様々な政策を打ち出してきた鈴木俊一氏から青島幸男氏へと東京都知事が代わります。このときの選挙で、青島氏は臨海開発を行っていた鈴木氏の目玉政策である「世界都市博」の中止を公約にしていました。結果的に青島氏が選挙で当選したため、中止しなくてはならなくなったわけです。

この都市博の中止ですが、既に半分ほどの施設が完成していたために多額の賠償金を支払うことになります。バブル経済の崩壊によって東京の財源が厳しくなっている中、さらに東京都の財政の足を引っ張る形になったのです。その意味で青島氏が行ったことは東京の経済のみならず、日本の経済全体に多大な影響を及ぼしました。

実はもう少しポイントがあって、これを契機に業務機能の都心回帰が加速されます。そもそも臨海開発は、東京都心での業務地が飽和状態になったので、臨海エリアに持っていこうとする政策でした。しかし、世界都市博を起爆剤に始めようとしていた臨海開発ができなくなってしまった結果、何が起きたかというと、この5年後くらいから業務機能がどんどん都心に戻っていきます。

今の都心の繁栄は、皮肉なことにこの世界都市博の中止という青島幸男氏の決定が引き金を引いたわけです。後から分かることは沢山あります。都心での都市開発をこれほど進めたのは誰かといったら、結果的には青島幸男氏になります。

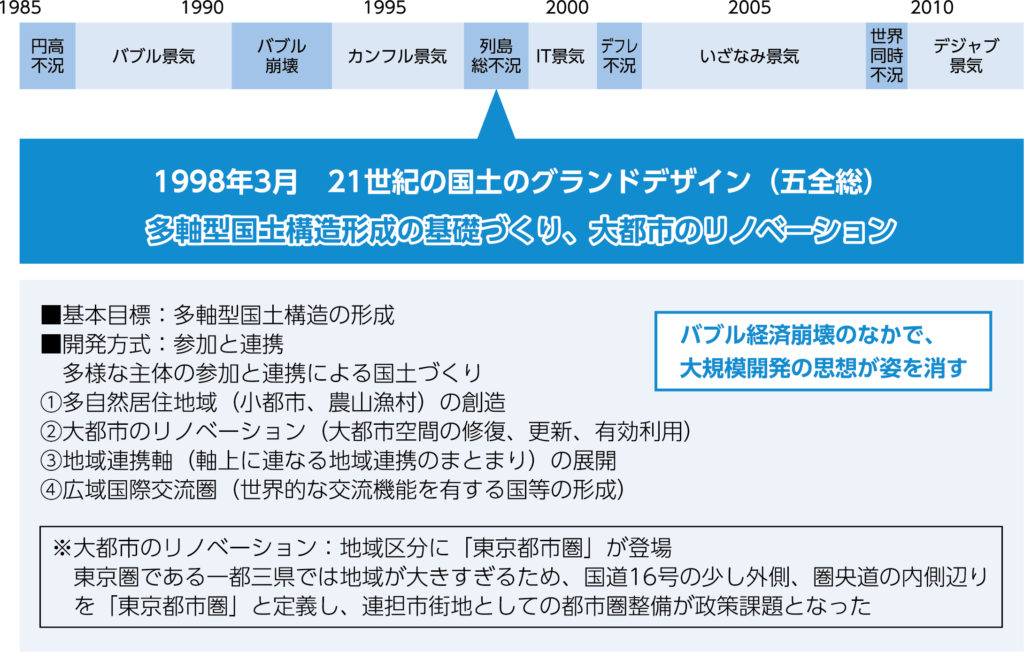

さて、20世紀も終わりに近づいた1998年3月、通算5回目の全国総合開発計画が制定されました。その名称ですが「五全総」ではなく、「21世紀の国土のグランドデザイン」と言います。もはや第4次全総で考えた「多極分散」構想は失敗しているわけで、東京のような都市を地方につくることはできないことが分かりました。東京はパッケージで一定規模のモノ・ヒト・カネがあるために、経済メカニズム的にスケールメリットが働いて存在しているわけです。

これを地方で模倣しようとしてもできません。ですから過去何度か地方復興の政策を試してみたものの、おおむねうまくいかず結局難しいことが分かったわけです。皮肉なことに、バブル経済によって東京一極集中が進む中で、それを抑制する政策を行ってみたものの、バブル経済が崩壊して蓋を開けてみたら東京一極集中はさらに進んでいた。これが現状です。こうした中で、この第5次全総計画は出されました。

ここで重要なのは、それまであまり扱わなかった東京のことを初めて扱った計画であることです。“大都市のリノベーション”ということで、地域区分に「東京都市圏」という言葉が登場します。これはあまり知られていませんが、「東京圏」というのは皆さんご存知のように一都三県で、東京都と神奈川・埼玉・千葉です。「東京都市圏」は正式にいえばこの第5次全総計画で出てきた言葉で、国道16号線の少し外側辺りから圏央道の内側辺りまでの、都心から約30㎞圏を「東京都市圏」として整備しようとしました。

東京都市圏というレベルは重要で、東京圏全体でいうと東京は非常に都市圏として成長していますが、周辺部は今、衰退が始まっています。どこに分岐線があるかというと東京都市圏なのです。国道16号と圏央道の内側辺りはいま非常に集積が進んでいて、広がった都市圏がここまで収縮を始めています。しかし、空間的には収縮していながら都市圏人口は増えていますから、結果的に都心も含めて東京都市圏が現在の東京を引っ張っていることになります。東京は日本を引っ張っていますから、「東京都市圏」が今の日本を引っ張っていると言えるわけです。

この「第5次全総計画」に盛り込まれた内容は、おおよそ計画通りになってきています。この計画で示された“多軸型国土構造の形成”という基本目標を簡単に言うと、多極分散を止めて「北東国土軸」「日本海国土軸」「太平洋新国土軸」「西日本国土軸」の四つの軸で日本を捉えようとしました。

あとは“大都市のリノベーション”、このままでは大都市は老朽化してしまうので強くしようと初めて言及されました。なんとか五全総というものができたわけですが、この後、皮肉なことに省庁再編で国土庁が解体されたため、全総計画は5回で終了しています。それまで日本のバイブルであった国土計画、その中心であった全国総合開発計画はここで終わりを迎えることになったのです。

著者

市川 宏雄いちかわ ひろお

明治大学名誉教授

帝京大学特任教授

一般社団法人 大都市政策研究機構・理事長

特定非営利活動法人 日本危機管理士機構・理事長

東京の本郷に1947年に生まれ育つ。都立小石川高校、早稲田大学理工学部建築学科、同大学院修士課程、博士課程(都市計画)を経て、カナダ政府留学生として、カナダ都市計画の権威であるウォータールー大学大学院博士課程(都市地域計画)を修了(Ph.D.)。一級建築士でもある。

ODAのシンクタンク(財)国際開発センターなどを経て、富士総合研究所(現、みずほリサーチ&テクノロジー)主席研究員の後、1997年に明治大学政治経済学部教授(都市政策)。都市工学出身でありながら、政治学科で都市政策の講座を担当するという、日本では数少ない学際分野の実践者。2004年から明治大学公共政策大学院ガバナンス研究科長、ならびにこの間に明治大学専門職大学院長、明治大学危機管理研究センター所長を歴任。

現在は、日本危機管理防災学会・会長、日本テレワーク学会・会長、大都市政策研究機構・理事長、日本危機管理士機構・理事長、森記念財団都市戦略研究所・業務理事、町田市・未来づくり研究所長、Steering Board Member of Future of Urban Development and Services Committee, World Economic Forum(ダボス会議)in Switzerlandなど、要職多数。

専門とする政策テーマ:

大都市政策(都心、都市圏)、次世代構想、災害と危機管理、世界都市ランキング、テレワーク、PFI

▶コラム記事はこちら