AI時代における生産性向上のヒントに?オフィスツールと労働生産性の考察

目次

「働き方改革」という言葉自体は真新しいフレーズですが、その重要テーマの一つとして挙げられている「労働生産性向上」自体は比較的長い歴史があります。

オフィスシーンでは1970年代半ばの業務改善手法の一つとして、OA(オフィス・オートメーション)化が推進され、多くの企業がオフィス業務の情報化・自動化を目標に掲げ始めました。

1980年代には『OA三種の神器』と呼ばれるファクシミリ、複写機、オフコン(オフィス・コンピュータ)、電卓などが急速に普及したことで、オフィスでの文書作成業務は生産性が向上しました。

オフィスシーンにおける最新トレンドでは、AIによる業務支援やRPA導入による繰り返し業務の自動化等が話題となっていますが、1980年代と現在の一人当たりの労働生産性は、オフィスツールの進化とともに向上しているのでしょうか?

日本の労働生産性は実は向上している?

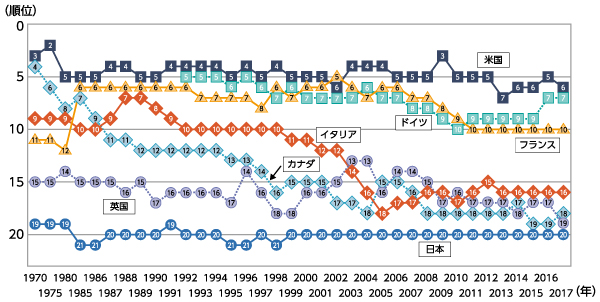

日本生産性本部がまとめた報告書「労働生産性の国際比較 2018」によると、2017年の日本の時間当たりの労働生産性(就業1時間当たり付加価値)は47.5 ドル (4,733円/購買力平価(PPP)換算、以下同様)で、アメリカの時間当たりの労働生産性72.0ドル(7,169 円)に比べ3分の2程度の水準にあり、主要先進7カ国(G7)で見ると、データが取得可能な1970年以降、最下位の状況が続いているようです。

【図1】主要先進7カ国の時間当たり労働生産性の順位の推移

【図1】の順位は経済協力開発機構(OECD)加盟諸国36カ国中での順位となりますが、先進的な働き方を実践しているGAFA(Google、Amazon、Facebook、Appleの4つの主要IT企業の頭文字を取って総称する呼称)や起業家向けのコワーキングスペースを提供するWeWorkなどの本社があるアメリカの時間当たり労働生産性を上回る国々の内、上位3カ国をご紹介します。

1位:アイルランド(97.5ドル/9,710円、人口:約460万人)

アイルランドは、「ケルトの奇跡」と称され、1998年から2018年までの20年間で名目ベースの労働生産性水準を2.7倍にまで引き上げたことで世界から注目されています。それは外資導入促進政策の一環で、2003年までに法人税率を12.5%に国家戦略として引き下げただけでなく、輸出を前提とした医薬品・電子部品・ソフトウェアなどのハイテク産業の育成を主要目標にした施策によるところが大きいと分析されています。その結果、アメリカのグローバル企業を中心に、欧州本部・本社機能の移転誘致に成功し、高水準の経済成長と労働生産性の向上を両立できていると言われています。

2位:ルクセンブルク(94.7ドル/9,430円、人口:約60万人)

ルクセンブルクは、アイルランドと同様に法人税率引き下げによるグローバルICT企業の欧州本部誘致に加え、労働生産性が高くなりやすい業種とされる鉄鋼業(代表企業:ARCELORMITTAL)や金融業(代表企業:BGL BNP Paribas)などがGDPの半分近くを占めていることが大きく寄与しています。特に金融業では、スイスと並び欧州経済圏における富裕層向けのプライベート・バンキングの中心地で、数多くの世界的な金融機関が進出しています。

3位:ノルウェー(82.3ドル/8,193円、人口:約530万人)

ノルウェーは世界有数の原油輸出国の一つであり、北海の原油や天然ガスといった石油関連産業がGDPの2割近くに達しています。将来の石油・天然ガスの枯渇に備え、ノルウェー政府年金基金が石油関連産業による収益を積み立てています。これは、国際的な金融市場において長期保有を前提とする投資といえます。こうしたエネルギー・インフラ産業は多くの資本を必要とする一方で、多くの人員を必要としないことから、労働生産性が産業構造的に高くなる傾向にあると言われています。

余談になりますが、日本もその投資対象の一つとなっており、2017年12月に渋谷区や港区の商業施設5物件を約1,325億円(ノルウェー政府年金基金:70%、東急不動産:30%)で一括購入し、ニュースとして取り上げられたことを覚えている方もいらっしゃるかも知れません。

また、ノルウェーは、一定数を女性と定める「クオータ制」の発祥地として、女性の社会参加比率が高い国としても有名です。法律で上場企業の取締役会メンバーに女性を4割以上起用することを義務付けていることや、1歳から5歳までの子ども全員が保育園に通えること、男性の育児休暇制度「パパ・クオータ」を導入していることなど、国を挙げて女性の社会進出を推進している背景も寄与しているのでしょう。

OECD加盟諸国の時間当たり労働生産性は、以下の計算式で定義される指標のため、上記3カ国のようにGDPが大きくなっています。人口が比較的少ない国は、国家構造として、時間当たり労働生産性は高まりやすいと言えるかも知れません。

労働生産性=名目GDP/(就業者数×労働時間)

日本の名目GDPは近年横ばいが続いているため、今後しばらくは分子に当たる名目GDPが大幅に向上することは考えにくい状況ですが、注目したいのは分母の「労働時間」です。現在のGDP水準を維持した状態で労働時間を短縮するためには、いかに個々の労働生産性を高めるかが重要となってくると思われます。

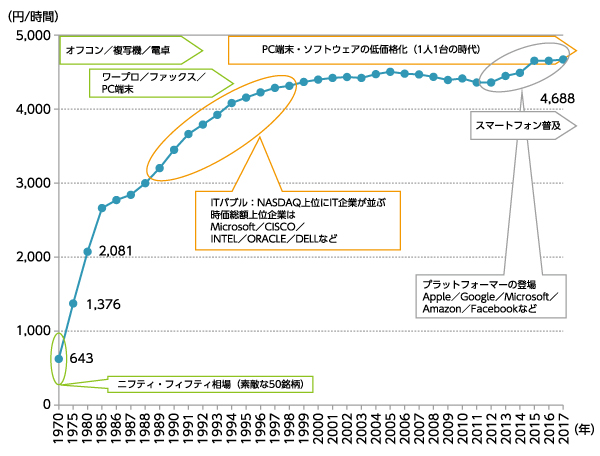

日本の労働生産性(就業1時間当たり名目付加価値額/単位:円)に注目すると、高度経済成長期に当たる1970年には643円、1973年の第一次石油危機、1985年の円高不況下でも就業1時間当たり名目付加価値額は一貫して伸び続けています。

1986年から始まったいわゆるバブル経済期、またバブル崩壊後も1時間当たりの名目付加価値額は伸び続けてきました。リーマン・ショック後の2012年には一時4,358円と減少に転じたものの、2013年以降は緩やかな改善が続き、2017年は4,688円と過去最高を更新していますが、伸び率はあまり上昇しているとまでは言えない状況となっています。

【図2】日本の時間当たり名目付加価値額の推移

タイプライターからワープロ、ワープロからパソコンへ文書作成ツールは進化してきましたが、オフィス業務の生産性向上は実現したのでしょうか?

【図2】で見てきたように、オフィスツールの進化に伴って、日本でも時間当たり労働生産性は大きく向上してきたことが伺えます。情報伝達手段についても「紙を出力し郵送する」ことから、ファックスに置き換わった時期を経て、今では作成した電子ファイルを電子メールに添付することで、紙自体を出力する機会も少なくなってきています。また、持ち運び可能なノートブックやスマートフォンなどのビジネス利用が一般化し、情報セキュリティもそれに合わせて進化してきたことから、オフィス内でしかできない業務や作業も以前よりも大幅に減少していると思われます。

これまでは時間当たり労働生産性にフォーカスしてきましたが、労働時間と賃金はどのように推移してきたのでしょうか?

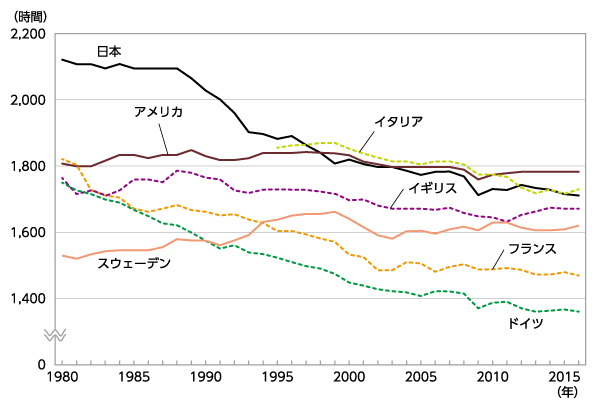

労働政策研究・研修機構が公表している「データブック国際労働比較2018」によれば、1988年の改正労働基準法の施行を契機に、日本の平均年間総実労働時間(就業者)は着実に減少し続けているそうです。1990年までは2,000時間超の労働時間が常態化していましたが、2016年には1,713時間にまで減少しました。データ上比較可能な1990年と2016年では、総実労働時間の減少率は2016年に1,363時間を達成しているドイツと同様です(相関係数:0.96)。総実労働時間の減少ペースをこのまま維持することができれば、近い将来、ドイツ並みの労働生産性を達成できるかもしれません。

【図3】一人当たり平均年間総実労働時間(就業者)

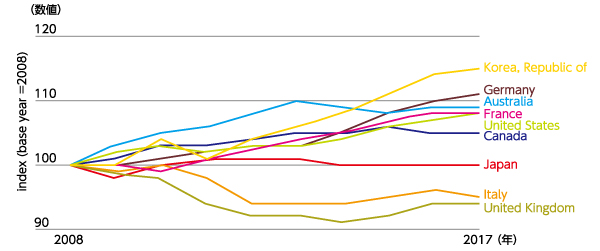

国際労働機関(ILO)が2年ごとに発表している「世界賃金報告」の2018-19年版によると、過去20年間にG20先進国の平均実質賃金は9%上昇を果たしていました。けれどもその上昇率は年々低下し、2016年は0.9%、2017年には0.4%となったと報告されています。

【図3】で示した通り、日本の一人当たり平均年間総実労働時間は減少し、2008年を100とした日本の平均実質賃金指標はほぼゼロで推移しており、日本の労働生産性は上がっていると言えます。ただし、日本と同じペースで労働時間を短縮してきたドイツの平均実質賃金指標は、2008年対比11%増と先進諸国の中でも際立って高いことがわかります。

【図4】先進G20諸国の平均実質賃金指数

(Average real wage index for advanced G20 countries),2008–17

製造業が盛んで産業構造が比較的日本と近いドイツでは、長時間労働自体は評価されません。多くの就業者は無駄なことを極力省いて仕事を進める意識が高いと言われているそうです。その労働意識は、長時間労働が常態化している日本の働き方に参考になると思われます。

一般財団法人企業活力研究所が公表している「長時間労働体質からの脱却と新しい働き方に関する調査報告書」では、『「長時間労働体質からの脱却」とそれを支える「新しい働き方」は、企業の「稼ぐ力」を向上させる有効な手段となるのではないか』と考察していています。その報告書の中には、労働時間短縮と生産性向上を両立させるアイディアが企業の取り組み事例とともに紹介されているので、ご興味お持ちの方にはぜひ一度、お読みいただく事をおすすめいたします。

日本の場合、生産年齢人口は年々減少しています。これまでは個人が献身的に労働時間を投下することで成果を上げてきました。しかしながら昨今、サービス残業や長時間残業による過労死が社会問題化し、「働き方改革」の浸透が進んできたことから、今後は、「より短い労働時間で効果的に働こうとする意識の高まり」やそれを受けての各種業務の省力化・自動化が進んでいく流れになっているため、これまでのような長時間労働を前提とした働き方が一変することになるかもしれません。

銀行事務や小売の受発注、運送の集配業務など広範な領域で、ロボット化・システム化の取り組みを新聞の記事などでたびたび見かけます。このような新しい変革を各社が業務として取り込み、推進する、さらにはそれを評価していく社会風土の醸成が、日本の労働生産性向上や賃金上昇を実現するために必要になっていくでしょう。

[人気記事はこちら]