第1回「第4次首都圏基本計画」業務核都市とは?

目次

記事公開日:2019/10/21 最終更新日:2023/07/19

都市政策の第一人者であり、明治大学名誉教授の市川宏雄氏に執筆いただいたコラムです。「都市政策の変遷と都市再生」をメインテーマに、日本国内における「東京」の位置づけと役割、世界の主要都市との比較など、様々な角度から東京を分析していきます。

著者

市川 宏雄いちかわ ひろお

明治大学名誉教授

帝京大学特任教授

一般社団法人 大都市政策研究機構・理事長

特定非営利活動法人 日本危機管理士機構・理事長

東京の本郷に1947年に生まれ育つ。都立小石川高校、早稲田大学理工学部建築学科、同大学院修士課程、博士課程(都市計画)を経て、カナダ政府留学生として、カナダ都市計画の権威であるウォータールー大学大学院博士課程(都市地域計画)を修了(Ph.D.)。一級建築士でもある。

ODAのシンクタンク(財)国際開発センターなどを経て、富士総合研究所(現、みずほリサーチ&テクノロジー)主席研究員の後、1997年に明治大学政治経済学部教授(都市政策)。都市工学出身でありながら、政治学科で都市政策の講座を担当するという、日本では数少ない学際分野の実践者。2004年から明治大学公共政策大学院ガバナンス研究科長、ならびにこの間に明治大学専門職大学院長、明治大学危機管理研究センター所長を歴任。

現在は、日本危機管理防災学会・会長、日本テレワーク学会・会長、大都市政策研究機構・理事長、日本危機管理士機構・理事長、森記念財団都市戦略研究所・業務理事、町田市・未来づくり研究所長、Steering Board Member of Future of Urban Development and Services Committee, World Economic Forum(ダボス会議)in Switzerlandなど、要職多数。

専門とする政策テーマ:

大都市政策(都心、都市圏)、次世代構想、災害と危機管理、世界都市ランキング、テレワーク、PFI

▶コラム記事はこちら

都市政策と東京

第1回目は「バブル期以来、今日に至るまでの都市政策の変遷」について解説していきます。過去25年間、バブル崩壊に端を発した経済の衰退から、その後の発展という流れの中で様々な出来事がありました。それらに都市政策・都市計画はどう対応してきたのでしょうか。都市政策・都市計画の変遷を知り、現在東京で起こっている事象をより深く理解していきましょう。

首都建設法と首都圏基本計画

戦後からバブル期に至る東京の都市政策について簡単に振り返ってみましょう。まず1950年6月、国家事業として首都圏の建設を行うべく、首都建設法が成立しました。「首都建設計画」等を作成し事業を開始しましたが、地方自治特別法であったことから権限の幅が狭く、国からの支援も不十分だったため計画は思うように進みませんでした。また人口の増加等により周辺地域を含めた計画が必要となったことから、結局56年に廃止となります。

同年、首都建設法の趣旨を継承して、東京都およびその周辺地域を首都圏と定義した首都圏整備法が成立します。2年後には、イギリスの大ロンドン計画を模倣して第1次首都圏基本計画が策定されました。

首都圏基本計画は現在までに5回策定されており、他にも近畿圏計画、中部圏計画と、日本には3つの主要な大都市圏計画があります。

第4次首都圏基本計画

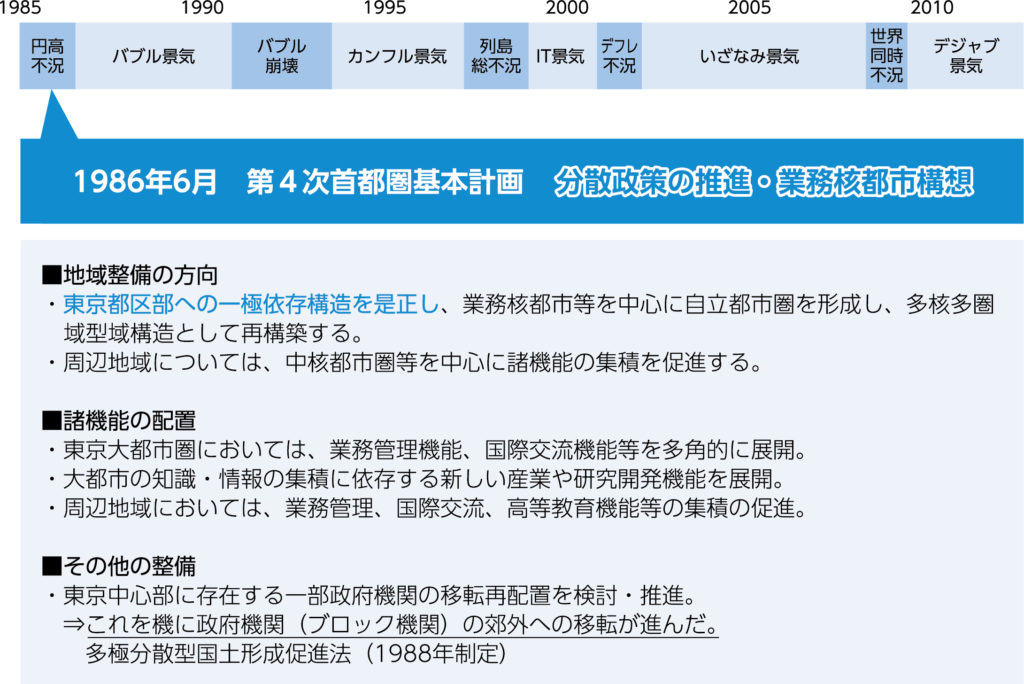

東京では基本計画の中で4番目に該当する「第4次首都圏基本計画」が、ちょうどバブル経済が始まる1986年に策定されました。その直前に円高不況がありましたが、バブル期の80年代後半には日本の景気が急激に上昇し、東京への一極集中の流れが加速したわけです。

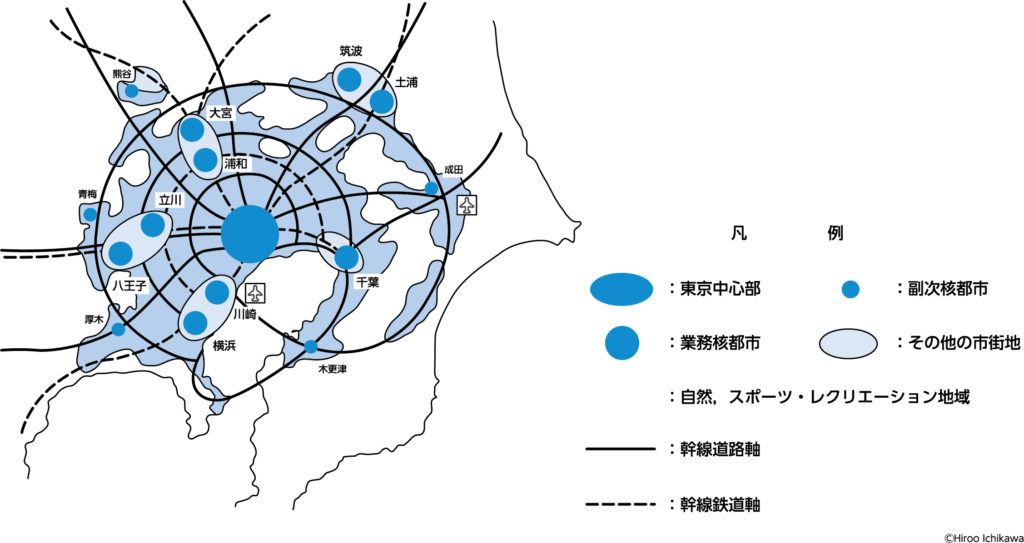

この流れに対し、第4次首都圏計画では、東京都区部への一極依存構造を是正するため「業務核都市」を打ち出しました。東京郊外のいくつかの都市を業務核都市として育成し、自立都市圏を形成するとともに、諸機能の集積を促進しながら、地域相互の連携の強化と地域の自立性の向上を図りました。企業も含めて様々な産業の核をつくれば、都心への一極集中の流れを抑止できるだろうと考えたためです。

業務核都市の目的

業務核都市の1つとして有名なのが「さいたま新都心」です。1988年に閣議決定され、民間が移る前に、まず政府機能が移るべきということで、政府の機能の一部が現在のさいたま市に移されました。しかし移転の対象となったのは「ブロック機関」と呼ばれるもので、実は政府機能本体ではありません。

例えば、旧通産省であれば東京通産局等、エリアごとに支局があり、ブロック機関はこれにあたります。関東ブロックの機関は東京(千代田区大手町)にありましたが、これを東京から3つの場所、すなわち「埼玉のさいたま新都心」、「横浜のみなとみらい」、そして「千葉」の3カ所に移しました。この中で一番のメインが「さいたま新都心」だったのです。時を同じくして88年に「多極分散型国土形成促進法」が制定されます。多極分散型とは、多くの極を日本国内に分散して作ることを意味していて、ここでいう極というのは実は東京のことです。

つまり、東京のような都市を日本全体に割り振ろうとしました。これが有名な「第4次全国総合開発計画」で、バブル経済で急激に東京への一極集中が進む中、地域間の均衡ある発展と地域社会の活性化を目的に策定されたものです。日本全体に多極をつくることと、東京周辺では業務核をつくって中心部から外に出すことを首都圏基本計画で決めたわけです。

埼玉のさいたま新都心、横浜のみなとみらい、千葉以外では、川崎・横浜、立川・八王子、浦和・大宮、筑波・土浦、それから千葉の幕張などが「業務核都市」に挙げられていました。ここに新しい核をつくることで都心への一極集中を抑制できると考えたのです。

業務核都市の整備

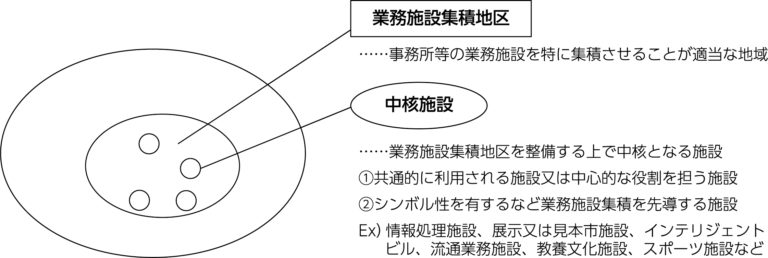

では業務核都市はどのように整備されていったのでしょうか。業務核都市には、「業務施設集積地区」と「中核的施設」という2つの要素があります。「業務施設集積地区」は業務核都市の区域内において、業務施設を特に集積させることが適当と認められる地区であり、同地区を整備する上で中核となる施設を「中核的施設」とし、その整備等が促進されます。「中核的施設」には、業務機能集積のために必要な基盤となる施設であるほか、業務機能集積を誘発させる先導的な施設であるといった特徴もあります。多極分散型国土形成促進法で定める「中核的施設」とは、人が集まる核となる施設のことであり、例えば、研究施設や情報処理施設、展示又は見本市施設、会議場施設、交通施設などが該当します。そして、その周辺一帯に事務所などの「業務施設」が集まればよいわけです。

この場合の業務施設には政府機関ももちろんありますが、東京都心に集まっている民間企業の本社を移すことが最大のポイントです。いくら政府機関を移してもそこで働く人はあくまで少数ですから、東京都心に集まっている民間企業の人々をここに移さなければなりません。

これが有名な「業務核都市」で、今でもその名前が残っていますが、この業務核都市によって東京という都市への一極集中を抑えるということを目論んだのです。