経営者にいまおすすめの本6冊 「問題解決」編

目次

経営課題から日々の業務まで、経営者はつねにさまざまな問題と対峙しています。問題の原因を正しく分析し、対策を講ずるための「問題解決能力」は、ビジネスパーソンにとって欠かせないスキルの一つ。そこで今回は、問題解決の思考法や技術が身に付く、実践的な6冊を紹介します。

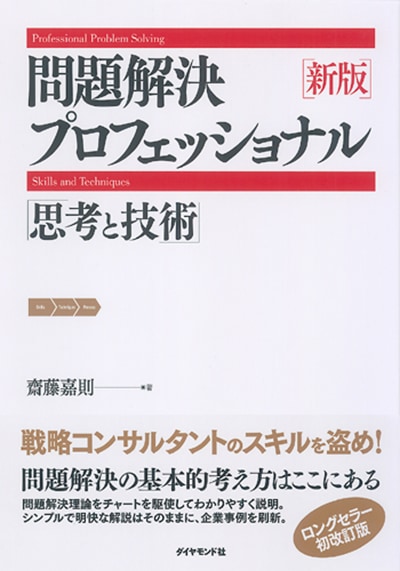

『新版 問題解決プロフェッショナル―思考と技術』

齋藤嘉則著 ダイヤモンド社 2,563円(税込)

1997年から長く読み継がれる、問題解決の教科書

クライアントから提示される多種多様な問題に対して、決められた時間内に解決策を提示し、実行して成果を出すー。そんな“問題解決のプロフェッショナル”である経営コンサルタントが、問題解決の基礎スキルを解説した一冊です。問題解決のプロセスを、ビジネスシーンで誰もが意識的に実践できる方法論として体系化した、実用的な内容になっています。

第1章では、規定の枠を取り外して考える「ゼロベース思考」と、限られた時間や情報の中で結論を出して実行する思考法「仮説思考」を紹介。そして第2章で、実際に問題解決を行ううえで必要な2つの技術である「MECE(Mutually Exclusive and Collectively Exhaustive)」と「ロジックツリー」を取り上げます。

これら2つの思考と技術を使った問題解決のプロセスを「ソリューション・システム」と呼びます。これには①課題の設定、②解決策の仮説、③解決策の検証・評価という3つのステップがあり、第3章でそれぞれの実践方法を具体的に考察します。

第4章では、問題に直面したとき、どのように思考し、仮説を立て、分析し、実行に落とし込んでいくかの流れを、著者自身の実例を通して紹介。想定外の障壁を乗り越えながら最終的に課題解決を実現したストーリーから、著者の思考法や実行プロセスをリアルに追体験できます。さらに章末では、問題解決の手法を使ってプロジェクトを成功させるためには、「相当なポジティブ・エネルギー」が不可欠であると、著者が実感を込めて補足しています。

本書で語られる問題解決のプロセスは、普段誰もが無意識的に使っている当たり前の考え方であると著者は述べます。しかし、つねに状況が移り変わるビジネスの現場で「結果がうまくいく」というゴールへ導くためには、問題解決と実行をワンセットで自主的に行い、「走りながら解決する」ことがポイントになります。

本書は1997年の刊行以来35刷を重ね、2010年に掲載事例の一部を刷新。問題解決の定番書として、長く読み継がれています。

『問題解決――あらゆる課題を突破する ビジネスパーソン必須の仕事術』

高田貴久・岩澤智之著 英治出版 2,420円(税込)

正しい定義の把握と、組織への浸透が問題解決の鍵を握る

100社以上のさまざまな業種の企業に対してビジネススキル研修を行ってきた著者らが、自身の経験をもとに「問題解決の定番教科書」として書き下ろしたのが本書です。「わかる」ではなく「できる」をゴールに、問題解決の思考スキルとプロセスを章立てして詳細に解説されています。

まず第1章で、問題解決の基本的な思考として、①問題の所在を特定する「WHERE」、②問題の原因を深掘りする「WHY」、③問題の打ち手を考案する「HOW」という3ステップを紹介します。

ここで著者は、多くの人が「WHERE」と「WHY」のステップを踏まずに目先の対策に飛びつく「HOW思考」になりがちであると指摘。わかりやすい例を挙げると、「営業成績が上がらない」という問題に対して、すぐに「もっと営業電話をかけよう」と行動してしまうケースです。営業活動が無駄とは言えませんが、もしかすると電話の内容を改善したり、提案書類を作り込んだりするほうが営業成績は上がるかもしれません。実は、このような「HOW思考の落とし穴」に陥ることで業績が低迷する企業は珍しくないのです。

第2章から第7章にかけては、「問題の特定」「原因の追究」「課題の設定」「対策の立案」「対策の実行」「評価と定着化」という問題解決の手順を解説。「MECE」や「ロジックツリー」などの手法や、課題設定のための「KGI(Key Goal Indicator)」といった指標など、実務に活用できる技術を網羅的に説明していきます。

本書の全体を通して、業績が低迷した事業部が立て直しを実践するまでを描いた架空のビジネスストーリーを掲載。各章で解説する内容と連動し、問題解決の具体的なプロセスを擬似体験できる構成になっています。

著者らは問題解決を、ビジネスパーソンが効率的・効果的に価値の高い仕事を遂行するために欠かせない普遍的な“仕事の進め方”として定義しています。そしてどんな職種であれ、そうした進め方が組織に浸透することは、組織力の強化につながるはずだと説きます。著者は、まずは問題解決を組織内全員の「共通の言語」として浸透させ、改善文化・変革文化を養っていくことを勧めています。

『世界一シンプルな問題解決』

中尾隆一郎著 フォレスト出版 1,980円(税込)

人間だからこそ起きる「感情」を保留することが、問題解決のキーワード

著者は、経営塾の運営や企業の業績向上コンサルティングなどを行う中尾隆一郎氏。累計約2万5,000件もの問題・解決の実践ケースから導き出した、課題解決のメソッドをまとめたのが本書です。

中尾氏が考える問題解決のステップは、①本当の課題を特定するための「現状把握」、②課題解決策を検討するための「解釈」、③課題解決策を現場に実行してもらう「介入」、そして①〜③をうまく進めるための、④「感情を保留」することです。この構造を理解すれば、誰もが容易に課題解決できるようになると中尾氏は主張します。

本書では、「問題」と「課題」という言葉を明確に使い分けています。「問題」は、現在起きているよくないことや、もやもやしていること。一方の「課題」は、将来到達したいゴールやあるべき姿との“ギャップ”であると定義。「課題」は解決すべきですが、「問題」はすぐに解決せずに、横に置いておいてもいいのだ、と言います。

「課題」を解決するためには、まず数ある問題を正しく分解し、その中から最も解決すべき「本当の課題」を特定して、徹底的に深掘りするプロセスが必要です。ここで大事なのは、担当者が解決策として具体的にイメージできるまでに落とし込み、「課題」の大きさを小さくすることです。中尾氏はこれを「現場が持てる荷物の大きさにする」と表現しています。

①「現状把握」、②「解釈」、③「介入」というすべてのステップにおいて、課題解決を阻む大きな要素が、人間の「感情」です。人間は感情の生き物だと言われるほど、多くの人は感情に左右され、時に誤った判断をしてしまいます。

ビジネスを進めるうえでも、好き嫌いや類推、思い込みなどが原因で、何かしらの感情が湧き上がります。感情を抑えることは困難なので、まずは一旦留めておくこと、これが、④の「感情の保留」です。感情のままに判断・行動しないことが、課題解決を円滑に進める際に欠かせないポイントなのです。

本書では課題解決の理論だけでなく、中尾氏が実際に問題解決を行ったケーススタディや、経営塾の参加企業によるリアルな事例も掲載。それらのエピソードを読んで、「たまたまうまくいった特殊な事例だ」、「当社の状況とは違う」などと感じたのであれば、それがまさしく「感情」です。この感情を保留にして、自分にとってメリットのある行動を選んでほしい、と中尾氏は語りかけます。

『MBA 問題解決100の基本』

グロービス著、嶋田毅執筆 東洋経済新報社 1,650円(税込)

問題解決の技術について、優れた企業や経営者の知見、コンサルタントや経営学者たちによるフレーズを取り上げ、その言葉の背景や意味を解説。悩みや課題に応じたインスピレーションやヒントをもらえる一冊。

『完全無欠の問題解決―不確実性を乗り越える7ステップアプローチ』

チャールズ・コン、ロバート・マクリーン著、吉良直人訳 ダイヤモンド社 2,970円(税込)

マッキンゼーで長年実施されてきた問題解決の方法論をアレンジし、体系的なプロセスとして紹介。ビジネスはもちろん、個人的な人生の決断から政策課題まで、あらゆる問題に使える、まさに“完全無欠”のハウツー本。

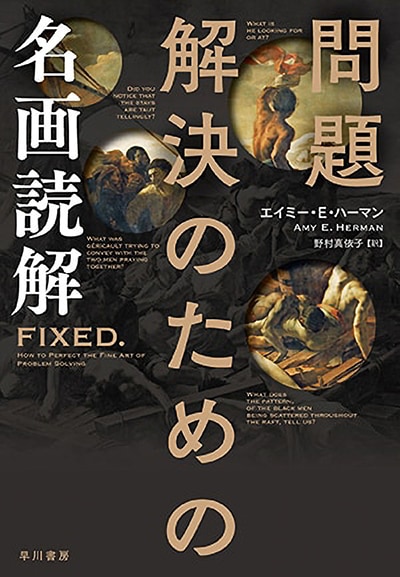

『問題解決のための名画読解』

エイミー・E・ハーマン著、野村真依子訳 早川書房 3,080円(税込)

世界的な名画を題材に、多角的なものの見方を提示。アートを通して他者の視点を取り入れ、観察力を磨くことが、意思決定や問題解決に役立つ。ピカソやマグリット、喜多川歌麿、草間彌生など、100点の作品をオールカラーで掲載。

[編集] 一般社団法人100年企業戦略研究所

[企画・制作協力]東洋経済新報社ブランドスタジオ