斎藤幸平氏「大学で『古典』を読むべき理由」

新入学生に贈る令和版「大学で何を学ぶか」

目次

※本記事は「東洋経済オンライン」に2024年3月30日に掲載された記事の転載です。

現在、学校のみならずビジネス社会においても「教養」がブームとなっている。そもそも「教養」とは何か。なぜ「教養」が必要なのか。

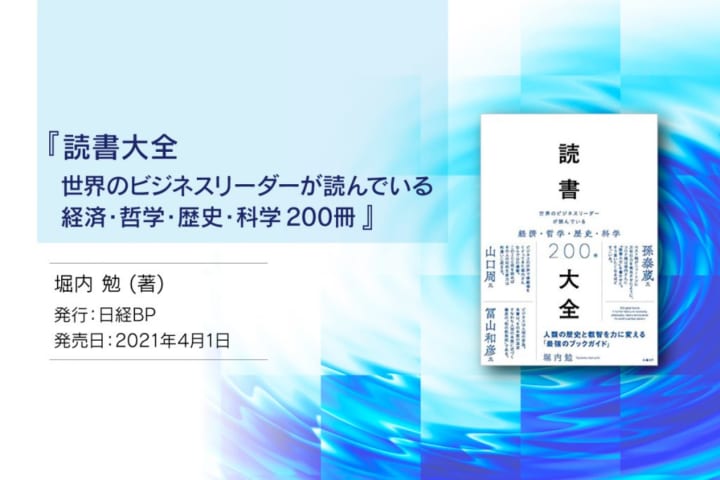

3万5000部のベストセラー『読書大全』の著者・堀内勉氏が、行き過ぎた資本主義社会や気候変動問題に警鐘を鳴らし続ける東大准教授の斎藤幸平氏に、「持続可能社会と教養」をテーマとして、「教養とは何か」「人はなぜ学ぶのか」についてインタビューを行った。

東大を中退してアメリカの大学へ

堀内 現在、私が所長を務めている多摩大学の社会的投資研究所は、2024年4月にサステナビリティ経営研究所と名称を改めることになりました。そこではソーシャルファイナンスに加えて、社会と企業のサステナビリティ(持続可能性)を同時に研究していこうと考えているので、持続可能社会の重要性を訴えている斎藤さんにお話をうかがいたいと思っていました。

私がいま「教養」をテーマにした本を書いていることもあって、「教養とは何か」「教養と大学教育について」「教養を社会にどう生かすか」などについて、お話しいただければと思います。

最初に、斎藤さんの歩まれた学業のキャリアが面白くて、高校卒業後、4月に東大に入って、わずか数カ月後の9月にアメリカの大学に入学されていますね。

斎藤 高校時代、私は日本の大学教育制度に疑問を感じていて、アメリカの大学に行きたいと考えていました。なぜかと言うと、高校の段階で理系・文系に分けられ、まだ何をするのかもよくわからないのに、大学に入る段階で法学部や経済学部、工学部といった専攻コースを決められることに違和感を覚えていたからです。

高校時代に「9・11」や「イラク戦争」といった衝撃的な事件が起きたのですが、私はそもそも理系だったので、歴史の授業は少ないし、そもそも高校では、経済や地政学といった現代社会を理解するための知識を学ぶことはできない。そのような状態で専攻を決めることは到底できないと思ったのです。

そうした中で自分でいろいろ本を読んだ時に、当時私が強く影響を受けたのがノーム・チョムスキーとエドワード・サイードといったアメリカの知識人でした。アメリカではチョムスキーのように本来は言語哲学が専門の学者でも、戦争や外交について社会主義の視点から積極的に発言していましたし、サイードはその著書で「知識人というのは、アマチュア主義として自分の専門以外のことでも必要な発信や、社会問題に対してコミットメントしていくことが重要だ」と言っていて、彼らに強い刺激を受けて、日本よりもアメリカで学びたいという気持ちが大きくなりました。

最終的に、フリーマン奨学金という全額給付型の奨学金を得られたこともあってウェズリアン大学に進学したのですが、奨学金を受けるには一つ条件がありました。それは「将来、アメリカに残るのではなく自分の国に戻って、本学で学んだことを社会に還元していく気持ちをもって勉学に努めるように」というものでした。

このことは、大学卒業後、現在に至るまで自分の意識の中に強く残っていて、私は研究者としてはマルクスを専門に研究しているわけですが、そこだけにとどまらずに、たとえば気候変動問題や持続可能な社会についてなど、ある種のアマチュア主義的な部分を持ちつつ、また最近ではテレビのコメンテーターなども含めて社会に対して積極的に発信することを意識しています。

加えて、現在、リベラルアーツ教育を掲げている東大の駒場という場所で教育に携わっているということでも、フリーマンさんとの約束を1つ果たせているという感じがしています。

アメリカのリベラルアーツ大学を志した理由

堀内 私の周りでは、親が海外のボーディングスクールへ行くことを勧めたり、日本にあるインターナショナルスクールに入れたりという人は多いのですが、自分から日本を飛び出してアメリカで勉強したいと思う人はとても少ないような気がします。

私の知り合いでは、自分の意思で日本の学校を辞めて海外に行ったというのは、UWC ISAKの理事長をしている小林りんさんと、ミクシィの元社長の朝倉祐介さんの2人しかいません。斎藤さんのように、日本で育ちながらも自分で大学や奨学金を探してきて、よし、海外に行くぞという方は同世代でもほとんどいなかったのではないでしょうか。

斎藤 私の通っていた芝高校からは初めてだったと思いますし、ちょうど私の世代がその始まりかもしれません。その後、だんだん開成や麻布の卒業生でも東大に行かずハーバードなどに行くような人たちが出始め、いまではそのような子たちが一定数いるのでしょうね。

堀内 最近の若い世代で世の中で名前が売れているような政治家や芸能人、学者でも2世、3世の人が多いですよね。生まれたときから親の背中を見て、家庭環境がそうだったから自分も同じ道を進みましたという。先日も『情熱大陸』で斎藤さんのご両親が出ていらっしゃいましたが、ごく普通の日本の家庭とお見受けしました。にもかかわらず、お話をうかがっていると、斎藤さんは突如自分で決意して邁進し始めたような印象を受けます。

斎藤 私の親は学者でもなく、特段、文化資本が厚い家庭に育ったわけではありません。私自身、高校生の頃は、勉学よりサッカーやバンドに夢中という学生生活を送っていました。

しかし、イラク戦争や自衛隊のイラク派遣などのニュースを見る中で、受験のための暗記中心の勉強に疑問を持ち、もっと自分の頭で考えなくてはいけないと思うようになりました。それで、まぁ単純といえば単純なのですが、アメリカのリベラルアーツで幅広い視点から学びたいと考えるようになりました。ですから、ハーバード大学やイェール大学といったアイビーリーグで政治学とか経済学とか専攻を決めてしまうのではなくて、いわゆる小規模のリベラルアーツ・カレッジにこだわりました。

堀内 すごく早熟な子供だったのですね。日本には、そもそもリベラルアーツ教育に特化した大学というのはほとんどありませんから、高校生の頃に、アメリカのリベラルアーツ・カレッジがハーバード大学より良いと思うというのは、なかなかできることではないですね。

ここからは大学教育についてお話をうかがいたいのですが、現在、ご自身が身を置かれている東大も藤井総長のイニシアチブの下、2027年秋をメドに学部横断的なリベラルアーツのプログラム「College of Design(仮称)」をつくる検討を進めているようです。こうした動きについて、斎藤さんはどのように思われているのでしょうか。また、ご自身は学生をどのように教育しようと思われているのか。そのあたりのお話をお聞かせいただければと思います。

なぜ古典を読むべきなのか

斎藤 自分は下っ端の教員ですので、偉い方たちの話には関わっていないのですが(笑)、リベラルアーツを重視するという方向は賛成です。私自身の経験からもリベラルアーツは大切と思っていますし、教育者としてはやはり古典に重きを置いています。

私がアメリカのリベラルアーツで学び、日本での教育実践においても重視しているのは、古典と向き合うことで学べるクリティカル・シンキングやロジカル・シンキングです。もちろん、ビジネスマンの方には多くの古典を読破するのは難しいので、「1冊でわかる〇〇」といった入門書があってもよいのですが、やはり、コスパ・タイパを度外視して、自分でしっかりと古典を読みながら考えるということを定期的にしてほしいと思います。古典に直接触れることでしか得られないものが必ずあるからです。

それは何かと言うと、1つは、ある種の知的謙虚さだと思います。昨今は、論破王のような話も含めて、多くのことを知っていて、相手の裏をかいたり、盲点を突いたりすることがクリティカル・シンキングだと考えられがちなのですが、古典を通じて学ぶということは何百年、場合によっては何千年前の人たちがすでに、いまの私たちが抱えているような問題のかなりの部分についてかなり本質的に考えていたことを学ぶことになります。このことが、ある種の知的謙虚さを身に付けるということであり、それが考えの異なる他者との対話を可能にしてくれるのです。

もう1つは、古典を読むことによって、単なるマニュアル思考には収まらないスケールの知の体系に出合えることです。カントやヘーゲルを読むとなると、それを10分でまとめることは不可能です。そこに直面したときのスケールの大きさというのは何か途轍もないものがあって、そのようなものに触れることで、逆に、目先の効率性やマニュアル思考を相対化し、より大きな視点から社会や世界について捉えられるようになります。これからの危機の時代には、暗記やマニュアル思考では対応できない。だから古典で培われる思考力こそが重要になるのです。

こうした経験は、私自身がアメリカでのリベラルアーツ教育を通して得たものですが、古典を読んで、自らの考えをまとめ、それを自分なりの言葉で説明するというリベラルアーツの授業で得た経験は、現在の自分にとって大きな力となっていると思っています。ですから、自分の授業でも学生に対してそれを還元するようにしています。

堀内 斎藤さんとは立命館大学稲盛経営哲学研究センターの「人の資本主義研究プロジェクト」でご一緒させていただいたのが最初のご縁ですが、私もビジネスサイドから、人間や人生の根源を問うような哲学や思想といったものが大事だと思っています。それで、ビジネスと学問の間に立つ実務家教員として大学で指導にあたっているのですが、東大をはじめ各大学の立派な先生たちが、実社会との接点をきちんと持たれているのか、そしてその学問的成果が実社会に還元されているのかということについては疑問に思うことがあります。

学者という狭い「枠組み」の中で考えると、良い論文を書いて、良い発表をして、学会の中で評価されるということが一つの目指すべき方向性としてあるのは理解できます。しかし学者同士で一生懸命難しい話をしていても、それだけではダメで、哲学にしても思想にしても、世の中との関わりをどう考えるか、そして最終的にはどのように「良き社会」を実現していくのかということがボトムラインにあるべきではないかと考えています。

実社会の不都合なものを変えていく

たとえば、経済学の大家で、「ノーベル経済学賞に最も近かった日本人」と言われている故・宇沢弘文先生は、後半生は学者の世界ではメインストリームを外れてしまったと批判されたかもしれませんが、水俣病問題や成田闘争の現場に飛び込んでいって、「豊かな経済生活」や「人間的に魅力ある社会」をどうすれば実現できるのかを問い続けました。

現在はそうした学問と実社会をつなごうという学者がとても少なくなっているような気がします。私が親しくさせていただいている範囲ですと、大阪大学社会ソリューションイニシアティブ(SSI)長の堂目先生は、より良い未来を構想するシンクタンクをつくって、世の中に働きかけていこうとしていますが。

斎藤さんは、気候変動の問題でも積極的に発言したり、テレビ出演やNPOの活動にも関わったりと幅広く活躍されていて、現実社会との接点をしっかりと持とうとされている点で、私の感覚に合っていると思っています。アカデミズムと実社会との関わりといったところについて、斎藤さんがどうお考えかをうかがえればと思います。

斎藤 私が影響を受けたサイードは、パレスチナ系アメリカ人でパレスチナの側に立った発言や、中東の問題についてアメリカに対して厳しい発言していました。これは現在のガザ侵攻をめぐるアメリカの空気感を考えると、すごく勇気のいることです。にもかかわらず、彼がアメリカ社会に対して厳しい発言をし続けたということは、彼自身、アカデミズムの世界で認められればよいとは考えておらず、実社会に働きかけて不都合なものを変えていかねばならないという決意からです。

それは学者はこの世界で本当に苦しんでいる人に比べれば、相当に恵まれている。自分は単にそうした立場に安住するのではなく、その力を社会を変えていくために使う必要がある。サイードやチョムスキーが良い例ですが、研究活動と社会を良くしていこうとする実践的な活動は切り離してはいけないことだと思います。

堀内 アカデミズムと実社会との関係という意味においては、そのようにあるのが理想ですよね。

斎藤 私の場合は、社会を変えるための一つの手段として研究者という道を選んだので、そもそもの順番が逆なのかもしれませんが、とにかく、社会の不都合を変えるために尽くすことが知識人の使命だと考えています。

ところが昨今の一つの傾向として、「象牙の塔」に閉じこもり論文が認められればよいと考える人が多くなることは、社会にとって良いことではありません。研究の対象が研究費をもらいやすいはやりのテーマを選ぶといったことだけに矮小化されてしまえば、そもそも教養などなくてもいいということになってしまいます。

「良き社会」のための研究を

たとえば経済学の中でも、実社会とは直接結びつかない経済史は要らないのではという声もあります。本来、経済の研究を通じて社会をより良くしていくことが、経済という学問の目的だったはずなのに、いつの間にかトップジャーナル向けの論文が書ければいい、ビジネスでいえば金儲けができればいいというきわめて狭い視点に立つようなあり方が主流になりつつある。

先に名前が挙がった宇沢弘文さんや、私が尊敬しているのは大阪市立大学の宮本憲一先生は、今も94歳でご存命ですけれども、宮本先生と宇沢先生は沖縄の問題などにも取り組まれ、長く情報を発信してこられました。その背後には、一貫して「良き社会」のためにという想いがあったのだと思います。なかなか簡単ではありませんが、こうした偉大な先人たちの功績をしっかりつないでいく、そのことに少しでも貢献したいということが自分のモチベーションとなっています。

(構成・文:中島はるな)

関連コラム

お話を聞いた方

斎藤 幸平 氏

東京大学大学院准教授

1987年生まれ。専門は経済思想・社会思想。ベルリン・フンボルト大学哲学科博士課程修了。博士(哲学)。Karl Marx’s Ecosocialism: Capital, Nature, and the Unfinished Critique of Political Economy (邦訳『大洪水の前に』堀之内出版)によって、「ドイッチャー記念賞」を歴代最年少で受賞。50万部を超えるベストセラー『人新世の「資本論」』(集英社新書)は、「新書大賞2021」を受賞。「アジア・ブックアワード」で「イヤー・オブ・ザ・ブック」(一般書部門)に選ばれた。

堀内 勉

一般社団法人100年企業戦略研究所 所長/多摩大学大学院経営情報学研究科教授、多摩大学サステナビリティ経営研究所所長

多摩大学大学院経営情報学研究科教授、多摩大学サステナビリティ経営研究所所長。東京大学法学部卒業、ハーバード大学法律大学院修士課程修了、Institute for Strategic Leadership(ISL)修了、東京大学 Executive Management Program(EMP)修了。日本興業銀行、ゴールドマンサックス証券、森ビル・インベストメントマネジメント社長、森ビル取締役専務執行役員CFO、アクアイグニス取締役会長などを歴任。 現在、アジアソサエティ・ジャパンセンター理事・アート委員会共同委員長、川村文化芸術振興財団理事、田村学園理事・評議員、麻布学園評議員、社会変革推進財団評議員、READYFOR財団評議員、立命館大学稲盛経営哲学研究センター「人の資本主義」研究プロジェクト・ステアリングコミッティー委員、上智大学「知のエグゼクティブサロン」プログラムコーディネーター、日本CFO協会主任研究委員 他。 主たる研究テーマはソーシャルファイナンス、企業のサステナビリティ、資本主義。趣味は料理、ワイン、アート鑑賞、工芸品収集と読書。読書のジャンルは経済から哲学・思想、歴史、科学、芸術、料理まで多岐にわたり、プロの書評家でもある。著書に、『コーポレートファイナンス実践講座』(中央経済社)、『ファイナンスの哲学』(ダイヤモンド社)、『資本主義はどこに向かうのか』(日本評論社)、『読書大全 世界のビジネスリーダーが読んでいる経済・哲学・歴史・科学200冊』(日経BP)

▶コラム記事はこちら

※本記事は「東洋経済オンライン」に2024年3月30日に掲載された記事の転載です。元記事はこちら